場面緘黙症は、家庭では自然に話すことができるにも関わらず、学校などの特定の社会的状況では一言も話すことができない状態を指します。この症状を持つ子どもたちにとって、教育現場での適切な支援は極めて重要です。近年、通級指導教室という選択肢が注目されており、普通学級に在籍しながら特別な指導を受けることができるシステムとして期待されています。しかし、通級指導教室の利用には多くのメリットがある一方で、保護者や子どもが直面するデメリットや課題も存在します。文部科学省の2024年調査によると、通級指導を受ける児童生徒数は198,343人に達していますが、実際には適切な支援を受けられていない場面緘黙症の子どもたちも多数存在するのが現状です。本記事では、場面緘黙症の子どもにとっての通級指導教室について、メリット・デメリットを詳細に分析し、保護者や教育関係者が適切な判断を行うための情報をお届けします。

場面緘黙症の子どもが通級指導教室を利用する主な5つのメリットとは?

場面緘黙症の子どもにとって通級指導教室が持つメリットは多岐にわたります。最も重要なのは、子ども一人ひとりの症状や特性に合わせた個別支援が受けられることです。場面緘黙症は個人差が大きく、症状の現れ方や支援の必要度は子どもによって大きく異なります。通級指導教室では、専門的な知識を持つ教員が、その子に最適な支援方法を模索し、実践することができます。

二つ目のメリットは段階的な支援システムです。症状の改善に合わせて支援内容を調整することができ、重度の症状がある場合は個別指導から始まり、徐々に小グループでの活動、そして最終的にはより大きなグループでの活動へと段階的に移行することが可能です。この柔軟性は、子どもの成長に合わせた支援を提供する上で非常に重要な要素となります。

三つ目は安心できる居場所の提供です。多くの場面緘黙症の子どもたちにとって、通級指導教室は学校内での貴重な安心できる居場所となります。普通学級では話すことができず、孤立感を感じがちな子どもたちにとって、理解ある大人や似たような困りごとを持つ仲間と過ごす時間は、心の大きな支えとなるのです。

四つ目のメリットは専門的な語彙力・コミュニケーション能力の向上です。通級指導教室では、子どもが話したくなったときに必要となる基礎的なコミュニケーション能力や語彙力を高める指導が行われます。話すことができない期間中も、将来話せるようになったときに備えて、言語能力を維持・向上させることができるのです。

五つ目は家族への支援です。通級指導教室の利用は、子どもだけでなく家族にとってもメリットがあります。専門的な知識を持つ教員から、家庭での対応方法についてアドバイスを受けることができ、家族全体で子どもを支援する体制を整えることができます。これにより、家庭と学校が連携した一貫した支援が可能になり、子どもの改善により良い環境を提供することができるのです。

通級指導教室のデメリットと保護者が知っておくべき課題点は?

通級指導教室の利用には確実なメリットがある一方で、保護者が理解しておくべきデメリットや課題も存在します。最も大きなデメリットは保護者の時間的・物理的負担です。通級指導が行われる日は、送迎のために一定時間を確保する必要があります。特に、在籍校に通級指導教室が設置されていない場合は、他校まで子どもを送迎しなければならず、保護者の負担は更に大きくなります。働いている保護者にとっては、仕事の調整や時間のやりくりが大きな課題となることが少なくありません。

二つ目の課題は教員の専門知識に関する懸念です。通級指導教室の教員が場面緘黙症についてどの程度の専門知識を持っているかという点で、保護者の不安が生じることがあります。場面緘黙症は比較的認知度が低い症状であり、適切な対応方法を理解している教員は限られているのが現状です。文部科学省の2024年調査では、小学校教員の85.5%、中学校教員の63.6%が特別支援教育の経験2年未満という実態が明らかになっています。

三つ目の深刻な問題は利用できない場合の存在です。残念ながら、場面緘黙症の子どもが特別支援学級や通級指導教室を利用できないケースが後を絶ちません。これは、支援に関わるスタッフの理解不足や、地域によって特別支援教育の体制が整っていないことが原因として挙げられます。地域格差により、同じ症状を持つ子どもでも受けられる支援に大きな差が生じているのが実情です。

四つ目は専門家からの慎重論です。一部の臨床心理士からは、通級指導教室の利用について「少し慎重になったほうが良いかもしれません」という意見も出されています。これは、不適切な対応によって症状が悪化する可能性があることを懸念したものです。無理に話させようとする圧力や、子どもの心理状態を十分理解していない指導により、かえって話すことへの恐怖心を増大させてしまうリスクがあります。

最後に、通級に通うことで生じる新たな課題もあります。通級指導教室での時間が増えることで、普通学級での時間が削られ、友人関係の構築に影響が出る可能性があります。また、他の児童から「なぜ違う教室に行くのか」と質問されることで、子ども自身が自分の症状をより意識してしまい、新たなストレスを感じる場合もあるのです。

場面緘黙症で通級指導教室を選ぶべきか判断する基準とポイント

通級指導教室の利用を検討する際は、複数の要素を総合的に判断することが重要です。まず最初に確認すべきは子どもの症状の程度です。全く話すことができない状態なのか、特定の場面でのみ話せないのか、症状の程度によって適切な支援方法は大きく異なります。場面緘黙調査票(SMQ-R)などの専門的な評価ツールを活用して、客観的な評価を行うことが推奨されます。症状が重度で日常的な学校生活に大きな支障をきたしている場合は、通級指導教室の利用がより効果的である可能性が高くなります。

二つ目の重要な判断基準は家庭の状況です。保護者の仕事の都合や送迎の可能性、家族の支援体制なども重要な判断要素となります。通級指導教室の利用は長期間にわたることが多いため、持続可能な支援体制を整えることが必要です。共働き家庭の場合は、どちらかの親が送迎の時間を確保できるか、祖父母などの協力を得られるかなど、具体的な検討が必要になります。

三つ目は学校との連携可能性です。通級指導教室での支援効果を最大化するためには、在籍校との密な連携が不可欠です。普通学級の担任教師が場面緘黙症について理解し、協力的な姿勢を示しているかどうかも重要な要素です。担任教師が場面緘黙症について正しい知識を持ち、無理に話させようとしない配慮ができるかどうかを事前に確認することが大切です。

四つ目の判断基準は専門性の確認です。通級指導教室の教員が場面緘黙症についてどの程度の知識と経験を持っているかを事前に確認することが重要です。場面緘黙症に特化した研修を受けた教員がいるかどうか、認知行動療法や行動療法的アプローチなどの専門的な治療技法について理解があるかどうかを問い合わせることをお勧めします。

最後に、子ども本人の意向と準備状況も考慮すべき要素です。通級指導教室について子どもがどの程度理解しているか、新しい環境への適応に対する不安の程度はどうかなど、子ども自身の気持ちを丁寧に確認することが必要です。無理強いは逆効果となるため、子どものペースに合わせた導入を心がけることが重要です。

通級指導教室での具体的な支援内容と効果的な指導方法について

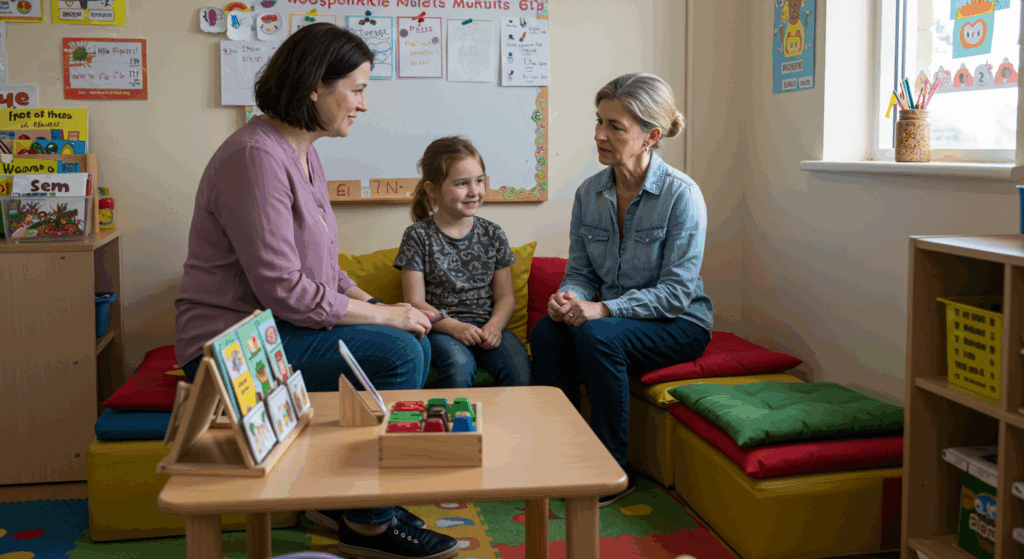

通級指導教室では、場面緘黙症の子どもの症状に応じて段階的な支援が行われます。初期段階では個別指導から始まり、教師との一対一の関係構築を重視します。この段階では、話すことを無理強いせず、非言語的コミュニケーションを活用した関係づくりが中心となります。うなずきや手振り、筆談などを通じて意思疎通を図り、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが最優先となります。

段階的な発話練習も重要な支援内容の一つです。認知行動療法や行動療法的アプローチを基にした系統的脱感作法を用いて、不安を感じる状況に段階的に慣れていき、話すことへの抵抗感を減らしていきます。最初は教師との一対一の状況で小さな声での発話から始まり、徐々に声の大きさや話す内容、話す相手の範囲を広げていく段階的なアプローチが取られます。

コミュニケーション手段の多様化も効果的な支援方法です。筆談を積極的に活用し、最初は教師と一対一の関係で行い、本人の意思を確認しながら徐々に友だちともできるようにしていくステップアップが考えられます。日記を書いてもらい、教師が質問を書き、子どもに答えを書いてもらうという交流方法も有効とされています。

グループ指導への移行は、症状の改善に伴って行われる重要な段階です。同じような困りごとを持つ仲間との交流により、孤立感の軽減と社会性の向上を図ることができます。グループ活動では、協力的な課題やゲーム形式の活動を通じて、自然なコミュニケーションを促進します。話し合いのときは話せる子と組ませてあげたり、人数を少なく分けてあげたり、頷きや首振りによる意思表示を促すことが効果的です。

専門的な治療技法の活用も通級指導教室の重要な特徴です。随伴性マネジメント法では、今までとは違う質問形式を用いたり、発話反応に報酬を与えたりすることで、発話反応の生起頻度を高めます。報酬には、言語的称賛や、好きなことをさせてあげること、好きなものを与えることなどが含まれます。刺激フェーディング法は、段階的に不安な状況に慣らしていく治療法として活用されています。

保護者への継続的な支援も通級指導教室の重要な役割です。家庭での適切な対応方法、子どもの変化を見守るポイント、長期的な視点での支援について、専門的なアドバイスが提供されます。家庭では「~しないと(-)で困るよ」という否定的声掛けでなく、「~すると(+)になるよ」肯定的な言葉かけを心掛けることの重要性が指導されます。

場面緘黙症の通級指導で失敗しないための注意点と成功事例

場面緘黙症の通級指導で最も重要な注意点は、絶対に無理強いしないことです。「頑張って話してみよう」といった励ましでも、子どもにとってはプレッシャーとなり、症状を悪化させる可能性があります。「なぜ話せないの」と圧力をかけてしまうことがありますが、この圧力は逆効果になってしまいます。場面緘黙症の症状に対して話すことを強要するのは絶対に避けるべき行為で、この強要により学校に来ることすら嫌になってしまい、不登校や精神疾患を発症するケースもあるため、適切な理解と配慮が必要です。

段階的な目標設定の重要性も失敗を避けるための重要なポイントです。一気に普通に話せるようになることを目指すのではなく、小さな段階的な目標を設定することが効果的です。例えば、「先生と目を合わせる」「うなずく」「小さな声で一言話す」といった、達成可能な目標から始めることで、子どもに成功体験を積み重ねさせることができます。

専門性の確保も失敗を避けるための重要な要素です。通級指導教室の教員が場面緘黙症について十分な知識を持っていない場合、不適切な対応により症状が悪化する可能性があります。事前に教員の専門性を確認し、必要に応じて研修を受けてもらうなど、適切な支援体制を整えることが重要です。

成功事例の特徴として、早期からの支援開始、家庭と学校の密な連携、子どものペースを尊重した段階的な指導、専門的な知識を持つ教員による一貫した支援などが挙げられます。実際に効果的な支援を受けた子どもの事例では、最初は教師との一対一の関係で筆談から始まり、徐々に小さな声での発話ができるようになり、最終的には小グループでの活動にも参加できるようになったというケースが報告されています。

長期的な視点の重要性も成功のための重要な要素です。場面緘黙症の改善には時間がかかることが多く、数ヶ月から数年という長期的な支援が必要です。短期間で結果を求めず、子どものペースに合わせた支援を継続することで、確実な改善を図ることができます。通級指導教室での支援が成功した子どもたちの多くは、中学校、高等学校と進学していく中で、コミュニケーション能力の向上を維持し、社会参加への意欲を示すことが報告されており、早期の適切な支援が将来の社会適応に大きな影響を与えることが確認されています。

コメント