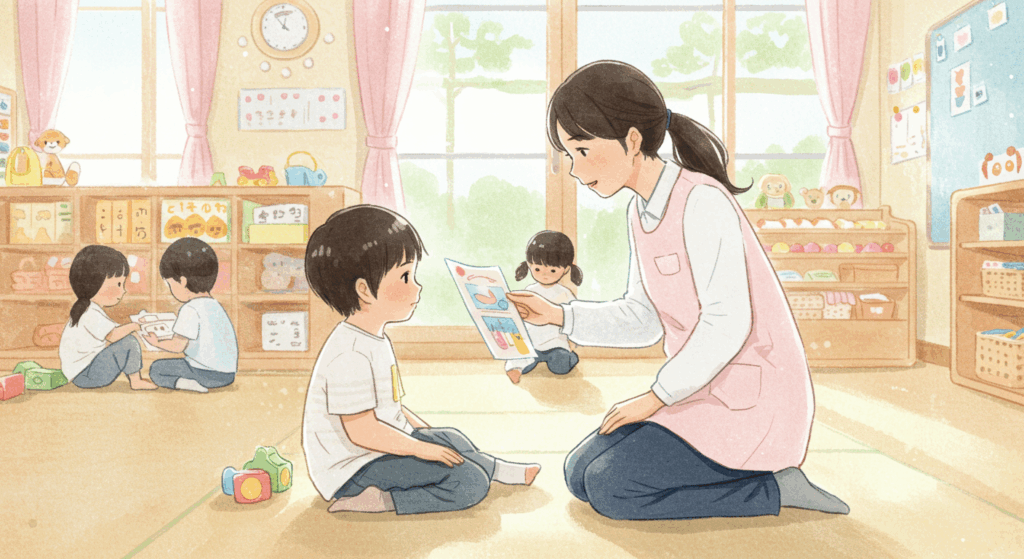

保育園という新しい環境で、家ではよく話す我が子が急に無言になってしまう。このような状況に直面した保護者や保育士の方々にとって、「場面緘黙症」という言葉は重要な手がかりとなります。場面緘黙症は、特定の社会的場面において継続的に話すことができない状態を指し、単なる人見知りや内気な性格とは異なる医学的な症状です。

年少期(3-4歳)は社会性発達の重要な時期であり、この時期に適切な理解と支援を行うことが、その後の健全な成長発達に大きく影響します。最新の研究では、DSM-5-TR日本語版において「選択性緘黙」から「場面緘黙」へと診断名が変更され、子どもが選択して話さないのではないことが明確にされました。保育園での出現率は約1%とされており、決して珍しい症状ではありません。

本記事では、場面緘黙症の年少児への専門的で実践的な対応方法について、最新の知見をもとに詳しく解説します。保育現場や家庭での適切な支援により、子どもたちが安心して過ごせる環境作りのヒントをお伝えします。

場面緘黙症の年少児が保育園で話せない理由とは?基本的な症状と特徴を解説

場面緘黙症は、医学的には不安症群に分類される精神的な症状です。家庭などの安全な環境では年齢相応の言語発達を示し、活発にコミュニケーションを取る子どもが、保育園のような社会的場面では物理的に声を出すことができなくなる状態です。これは子どもの意志や努力不足によるものではなく、不安や恐怖によって引き起こされる生理的な反応なのです。

年少期の場面緘黙症の特徴として、家庭では感情表現も豊かで、甘えたり時には反抗的な態度を見せたりと、ごく普通の子どもとして過ごしています。しかし、保育園という社会的環境では、まるで別人のように静かになってしまいます。保育士や他の子どもたちからの呼びかけに対して視線を合わせることも困難になり、返事をしたり自分の意思を言葉で表現することができません。

重要な点として、トイレに行きたい時や体調が悪い時でも、言葉で伝えることができないため我慢し続けてしまうことがあります。これは「選択性無言症」とも呼ばれる広範囲な行動の抑制を含む症状で、話すこと以外にも公共の場での食事、文字を書く、身体を動かすなどの行動も制限される場合があります。

年少期の子どもは新しい環境や人に対して極度の不安を感じやすく、変化に対する適応が困難な場合が多いです。刺激に対して高反応を示す抑制気質を持つ子どもに現れやすいという特徴もあります。保育園での活動参加も消極的になりがちで、集団活動では隅の方で静かに過ごすことを好む傾向があります。

最新の研究により、症状の出現時期は2歳から6歳頃が最も多く、特に3歳から5歳頃の発症が報告されており、集団生活が本格的に始まる保育園への入園時期と重なるため、この時期の観察が重要になります。場面緘黙調査票(SMQ-R)による評価では、「誰と」「どこで」「どんな活動で」話せるかを詳細に調べることができ、その子の特性を理解する重要な手がかりとなります。

保育園で年少児の場面緘黙症にどう対応する?効果的な支援方法と段階的アプローチ

場面緘黙症の年少児に対する保育園での対応は、子どもの不安を軽減し、安心できる環境を提供することが最も重要です。無理に話させようとする働きかけは、かえって症状を悪化させる可能性があるため避けなければなりません。

効果的な支援の第一歩は、非言語的コミュニケーションを活用した関わりから始めることです。子どもが話すことを求めるのではなく、うなずきや身振り手振り、表情の変化などを通じて意思疎通を図ります。子どもが小さな反応を示した時には、それを認め受け入れることで、安全な関係性を築いていきます。

段階的支援プログラムとして、5つの段階を設定します。第一段階では安全で安心できる関係性の構築を目指し、保育士は子どもの存在を認め、話すことを求めずに関わります。第二段階では非言語的コミュニケーションを活用し、指差しやジェスチャー、絵カードなどを使って意思疎通を図ります。第三段階では限定的な状況での発声を促し、一対一の場面で小さな声での反応を期待します。

第四段階では小グループでの活動参加を促進し、信頼関係ができた保育士や友達と一緒に少人数での活動に参加します。第五段階ではより大きな集団への参加を目指しますが、この段階に到達するまでには相当な時間と継続的な支援が必要です。

活動への参加については、子どもが興味を持っていることから始めるのが効果的です。好きな遊びや得意な活動を見つけ、その場面では比較的リラックスして過ごせるようにします。友達関係の構築においては、性格的に合う子どもや優しい子どもとのペアリングを意識的に行い、一対一の関係から始めて徐々に参加の範囲を広げていきます。

環境調整も重要な支援の一つです。騒がしい場面では不安が高まりやすいため、静かで落ち着いた環境を提供します。また、予測できない状況は不安を増大させるため、一日のスケジュールを事前に伝えたり、視覚的な手がかりを用意したりして、見通しを持てるようにします。

場面緘黙症の年少児への接し方で絶対にやってはいけない対応とは?

場面緘黙症の子どもに対して、絶対に避けるべき対応があります。最も重要なのは、無理に話させようとしないことです。

「挨拶しなさい」「お礼を言いなさい」「みんなの前で発表しなさい」といった強制的な働きかけは、子どもの不安を高め、症状を悪化させる可能性があります。話すことができない状況で話すよう求められることは、子どもにとって非常に大きなストレスとなり、失敗体験として記憶されてしまいます。

また、「恥ずかしがり屋だから」「そのうち慣れる」といった楽観的な見方で症状を軽視することも避けるべきです。場面緘黙症は適切な支援なしには改善が困難な症状であり、時間が経てば自然に治るものではありません。このような認識は、必要な支援の開始を遅らせ、症状の長期化を招く可能性があります。

他の子どもとの比較や、家庭での様子との違いを指摘することも、子どもの自尊心を傷つける可能性があります。「家ではあんなにおしゃべりなのに」「○○ちゃんは話せるのに」といった発言は、子どもにとってプレッシャーとなり、さらに話しにくい状況を作り出してしまいます。

注意を引くための大声での呼びかけや、みんなの前での注目を集める行為も避けるべきです。場面緘黙症の子どもは、注目されることで不安が高まる傾向があるため、個別で静かに関わることが重要です。

さらに、症状を「わがまま」や「反抗」として捉えることは大きな誤解です。場面緘黙症は医学的な症状であり、子どもの意図的な行動ではありません。このような誤解に基づく対応は、子どもの心を傷つけ、症状をより深刻化させる可能性があります。

適切な専門的支援を求めることを躊躇することも避けるべき対応の一つです。「様子を見る」だけでは改善が期待できず、早期の専門的評価と支援が重要です。保育園単独での対応には限界があることを認識し、必要に応じて医療機関や療育機関との連携を積極的に行うことが求められます。

保育園と家庭の連携はなぜ重要?場面緘黙症の年少児を支える協力体制

場面緘黙症の支援において、保育園と家庭の密な連携は不可欠です。保育園と家庭が一貫した方針で子どもを支えることで、より効果的な支援が可能になります。

保護者との情報共有では、子どもの家庭での様子、興味関心、好きな遊び、苦手なことなどを詳しく聞き取ります。家庭での活発な様子を知ることで、保育園でもその子の興味を活かした関わりが可能になります。また、保育園での様子も定期的に報告し、支援方針について相談します。週単位での詳細な情報交換を行い、子どもの小さな変化や進歩を共有し、それに応じて支援方針を微調整していきます。

家庭での適切な支援は、保育園での取り組みと相乗効果を生み出します。保護者に対して、子どもに「保育園で何をしたの?」「今日は話せた?」といった直接的な質問は避けるよう指導します。代わりに「今日は楽しかった?」「好きな遊びはできた?」といった開かれた質問を行い、子どもが自然に話したい時に話せる雰囲気を作ることが重要です。

家庭でも保育園での活動に関連した遊びを取り入れることで、子どもが保育園での体験を処理し、統合する機会を提供します。例えば、保育園で歌った歌を家庭でも一緒に歌ったり、保育園で使った玩具と同じような物で遊んだりすることが効果的です。

保護者の心理的支援も重要な要素です。場面緘黙症の子どもを持つ保護者は、しばしば混乱や不安を感じ、「親の育て方が悪いのではないか」という自責の念を抱くことも少なくありません。保育園では、この症状が子どもの意志や保護者の育て方の問題ではなく、不安症群に分類される医学的な症状であることを伝え、保護者の心理的負担を軽減します。

専門機関との連携においても、保育園と家庭が協力して情報を提供することが重要です。医療機関や療育機関では、家庭と保育園の両方での様子を総合的に評価することで、より正確な診断と効果的な支援方針を立てることができます。月単位での評価会議を開催し、保育士、保護者、専門機関のスタッフが参加して、子どもの状況を多角的に検討し、継続的な改善を図ります。

場面緘黙症は治る?年少期からの早期支援が与える長期的な効果

適切な早期支援を受けた場合の長期的予後は、一般的に良好とされています。年少期からの継続的な支援により、子どもは段階的に社会的場面への適応を学び、自分なりのコミュニケーション方法を身につけることができます。

重要な点として、完全に「普通に」話せるようになることだけが目標ではありません。その子らしく安心して過ごし、必要な場面では適切にコミュニケーションが取れるようになることが重要な目標となります。多くの場合、適切な支援により子どもたちは自分の特性を理解し、それに応じた対処方法を身につけることができます。

最新の研究動向として、2025年現在、場面緘黙症の研究は最も活発な時期を迎えており、日本学術振興会科学研究費補助金による研究プロジェクトが7件実施されています。その中には教育現場での支援体制強化に向けた取り組みも含まれており、より効果的な支援方法の開発が進んでいます。

法的支援体制も整備されており、「障害者差別解消法」により保育園においても合理的配慮の提供が求められるようになりました。具体的には、話すことを強要しない、非言語的コミュニケーションを認める、個別の支援計画の作成、専門機関との連携などが法的に保障されています。

しかし、支援なしに放置された場合、症状が長期化し、学習面や社会面での困難が蓄積される可能性があります。二次的な問題として、学習遅れ、友達関係の構築困難、孤立、社会的スキルの発達遅れ、慢性的な不安による抑うつや身体症状などが現れることがあります。

年少期からの体系的な支援により、これらの二次的問題を予防し、子どもの自尊心を守り、肯定的な自己像を形成することができます。小さな成功体験を積み重ねることで、困難な状況にも立ち向かう力を育てることが可能です。

進級や小学校入学など、環境の変化がある際には、新しい環境での適応を支援するための配慮が継続的に必要です。これまでの支援記録や子どもの特性についての情報を適切に引き継ぐことで、継続的で一貫した支援を提供することができます。早期の適切な支援こそが、その後の人生における困難を軽減し、可能性を最大限に引き出す鍵となるのです。

コメント