場面緘黙症は、家庭などのリラックスできる環境では普通に話すことができるにも関わらず、学校や幼稚園などの特定の社会的場面では全く話すことができない状態が継続する症状です。この症状は医学的には不安症群に分類される疾患で、単なる人見知りや性格の問題ではありません。

多くの保護者が「家では普通におしゃべりな子なのに、なぜ学校では一言も話さないのだろう」と困惑されることがあります。この現象は場面緘黙症の最も特徴的な症状であり、話せる場面とそうでない場面の区別が非常にはっきりしていることが特徴です。症状は一時的なものではなく、月単位、年単位で長期間続くことが多く、適切な理解と支援が必要な医学的な状態なのです。

場面緘黙症は決して珍しい症状ではなく、集団生活が始まる4歳頃以降に発見されることが多いため、幼稚園や保育園、小学校の教育関係者にも正しい理解が求められています。この症状を正しく理解し、適切な支援を行うことで、多くの場合改善が期待できます。

場面緘黙症とは何か?家庭では話せるのに学校では話せない症状の特徴について

場面緘黙症は、医学的には「選択性緘黙」とも呼ばれる不安症の一種です。家庭内などの安全で予測可能な環境では流暢に話すことができるにも関わらず、学校や幼稚園などの特定の社会的場面では一言も話すことができない状態が1ヶ月以上継続することが主な特徴です。

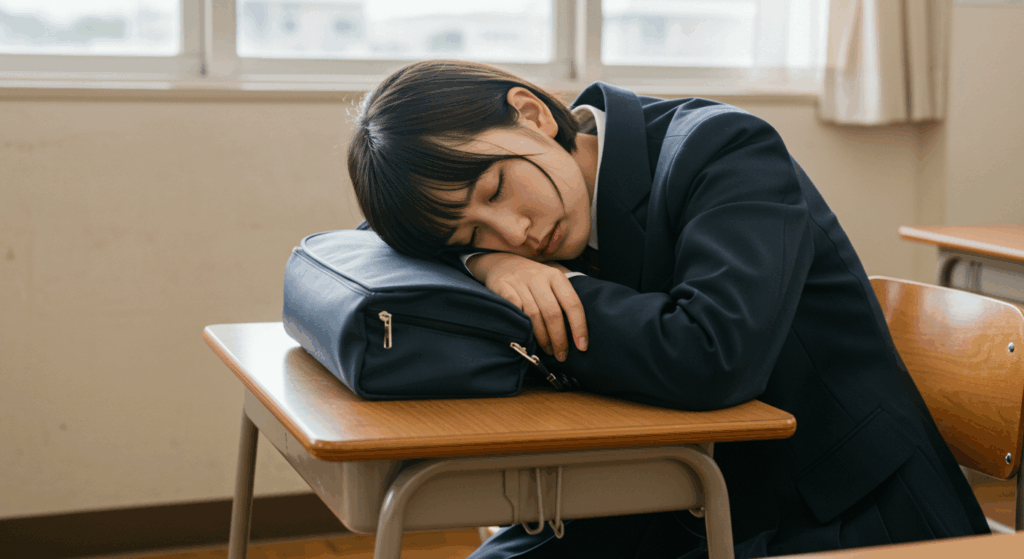

この症状の最も重要な点は、子どもが「話さない」のではなく「話せない」状態にあることです。つまり、本人の意思で話すことを拒否しているのではなく、不安や恐怖によって話すことができない状態なのです。家庭では時には非常におしゃべりな子どもであっても、一歩学校の門をくぐると全く口をきくことができなくなってしまいます。

場面緘黙症の症状には重症度による違いがあります。軽度の場合は学校では話せないものの家族や親しい友人とは話すことができます。中等度になると話せる範囲がさらに限定され、家族の中でも特定の人としか話せなくなることがあります。重症度が高い場合は家庭内でも父親とだけ話せないなど、家族内でも発話できない場面が生じ、身振り手振りを含めた他人とのコミュニケーション自体を拒否するようになります。

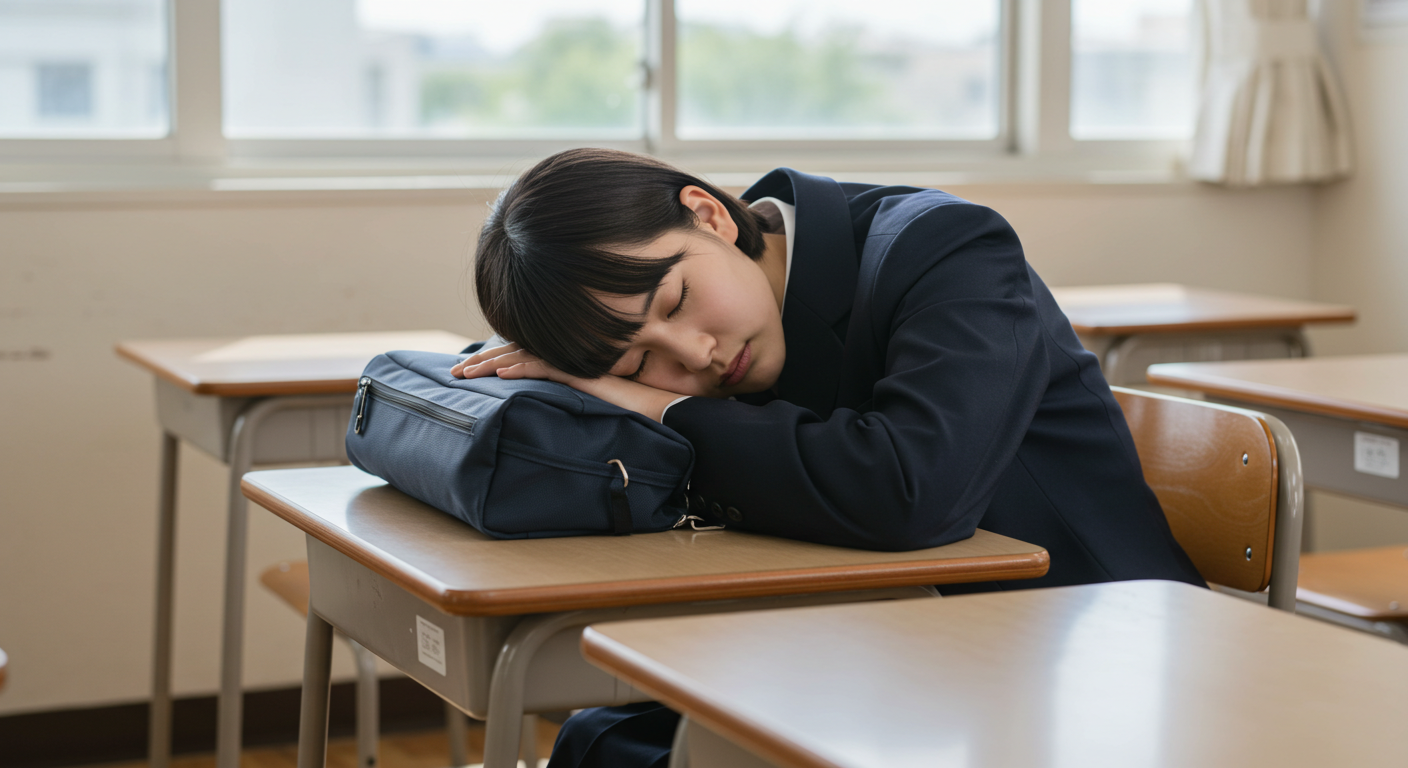

また、場面緘黙症には話すことができないという症状だけでなく、緘動症状と呼ばれる身体的な症状も伴うことが多く見られます。これは自分の意思の通りに体を動かせなくなる症状で、学校でトイレに行けない、体育の授業に参加できない、給食を食べることができないなどの行動面での制限が生じることがあります。

重要なのは、これらの症状があっても学習能力に問題はないことが多く、むしろ学業成績は良好である場合も多いということです。しかし、発話ができないために学習面での評価が適切に行われなかったり、グループワークや発表の機会において参加が困難になったりするため、学校生活全般に支障をきたすことがあります。

なぜ家庭内では普通に話せるのに学校や特定の場面では全く話せなくなるのか?

場面緘黙症の子どもが家庭では普通に話せるのに学校では全く話せない理由は、不安のメカニズムと環境要因の複合的な影響によるものです。この現象を理解するには、不安症としての場面緘黙症の本質を知ることが重要です。

まず、不安の観点から説明すると、場面緘黙症は本質的に不安症の一種であり、特に「自分が話す様子を人から聞かれたり見られたりすることに対する強い恐怖」を抱いてしまう恐怖症の側面があります。家庭という安全で予測可能な環境では、家族という信頼できる相手に対して話すことに不安を感じることはありません。しかし、学校という不特定多数の人がいる環境では、自分の発言が注目されたり評価されたりすることへの恐怖が強く働きます。

環境要因としては、家庭と学校の環境の違いが大きく影響します。家庭は子どもにとって最も安全で快適な場所であり、家族は最も信頼できる存在です。一方、学校は規則があり、多くの他人がいて、評価される場所です。このような環境の違いが、話すことへの不安を増大させる要因となっています。

また、場面緘黙症は「この人たちの前では話せない」という環境や人間関係の固定化が影響することがあります。一度学校で話せないという経験をすると、その記憶が強化され、ますます話すことが困難になるという悪循環に陥ることがあります。そのため、クラス替えや進学といった環境の変化が、話せなかった過去からのリセットとなり、改善のきっかけになることもあります。

この症状のメカニズムを理解する上で重要なのは、子どもが意図的に話すことを拒否しているのではないということです。むしろ、話したくても話せない状態にあり、この状況に子ども自身も困惑し、苦痛を感じていることが多いのです。家庭で「学校でも話しなさい」と言われても、物理的に話すことができない状態なのです。

さらに、場面緘黙症の子どもは、家庭での自然な状態と学校での緊張した状態のギャップに自分自身でも戸惑いを感じています。「なぜ家では話せるのに学校では話せないのだろう」という疑問を抱きながらも、その理由を言語化することができないため、周囲の大人に状況を説明することも困難になります。

場面緘黙症の原因は何か?親の育て方や家庭環境が影響するのか?

場面緘黙症の原因について、まず最も重要なことをお伝えします。場面緘黙症は親のしつけや家庭環境が原因ではありません。「親の育て方が悪いから」「家庭の環境に問題があるから」といった見解は医学的に完全に否定されており、保護者が自分を責める必要は全くありません。

場面緘黙症の原因は複合的であり、単一の要因で説明することはできません。現在のところ、その正確な原因やメカニズムは完全に解明されていませんが、いくつかの要因が組み合わさって発症すると考えられています。

最も重要な要因の一つは、本人の生来の気質です。不安や緊張を感じやすい気質を持つ子どもは、場面緘黙症を発症するリスクが高いとされています。しかし、この気質だけが原因ではなく、話すことそのものやコミュニケーションの苦手さ、環境要因など複数の要素が重なって生じると考えられています。

また、遺伝的要因についても研究が進められており、家族に社会不安障害などの不安症がある場合、場面緘黙症の発症リスクが高くなる可能性が指摘されています。ただし、これも単独の原因ではなく、他の要因と組み合わさって影響を与えると考えられています。

重要なのは、場面緘黙症は単なる人見知りや恥ずかしがり屋の性格とも異なるということです。人見知りの子どもは時間が経てば慣れて話せるようになることが多いですが、場面緘黙症の場合は長期間にわたって特定の場面で話せない状態が続きます。

環境的な要因としては、新しい環境への適応の困難さや、過去のトラウマ的な経験(例:人前で話して恥ずかしい思いをした経験)が影響することもあります。しかし、これらの経験があったからといって必ず場面緘黙症を発症するわけではなく、本人の気質や他の要因との相互作用によって症状が現れると考えられています。

また、言語発達の遅れや学習困難などがある場合、それらの困難さが不安を増大させ、場面緘黙症の発症につながることもあります。ただし、多くの場合、場面緘黙症の子どもの知的能力や学習能力には問題がないことが報告されています。

保護者にとって重要なのは、原因探しよりも適切な支援に焦点を当てることです。なぜ場面緘黙症になったのかを詮索するよりも、現在の子どもの状況を理解し、適切な支援を提供することが症状の改善につながります。場面緘黙症は適切な理解と支援があれば改善可能な症状であり、保護者の愛情と専門機関の支援が組み合わさることで、多くの子どもが改善に向かうことができるのです。

場面緘黙症が子どもに与える影響と放置した場合のリスクについて

場面緘黙症は、適切な理解や支援が得られない場合、子どもの成長と発達に深刻で長期的な影響を与える可能性があります。この症状は決して「様子を見るだけで自然に改善する」ものではなく、時間の経過とともに症状が固定化し、より深刻な問題に発展するリスクが高いことを理解する必要があります。

学校生活への影響は特に深刻です。授業での発言ができないため、理解度の確認や質問をすることができません。また、友達とのコミュニケーションが取れないため、社会的な関係の構築が困難になります。学習面では、発表や音読ができないため、本来の学習能力が適切に評価されないことがあります。多くの場合、学習能力自体に問題はないにも関わらず、発話ができないために成績に影響が出ることがあります。

社会的な側面では、友人関係の構築が非常に困難になります。休み時間や放課後の交流ができないため、孤立感を深めることがあります。また、いじめの対象になりやすいという深刻な問題もあります。話せないことを理由にからかわれたり、無視されたりするケースも報告されています。

二次障害のリスクは場面緘黙症において最も警戒すべき問題です。最も一般的な二次障害の一つは不登校です。学校で話せないことによる苦痛や、周囲からの誤解、学業面での困難などが重なり、学校に行くこと自体を拒否するようになることがあります。不登校が長期化すると、学習の遅れや社会性の発達への影響など、さらなる問題が生じることがあります。

社会不安障害への発展も大きなリスクです。場面緘黙症がある子どもは、成長とともに社会的場面全般に対する不安が強くなり、成人期に社会不安障害を発症することがあります。これにより、就職や職場での人間関係、恋愛関係など、成人期の様々な場面で困難を抱えることになります。

うつ病の発症リスクも高いとされています。慢性的なストレス状態、自己肯定感の低下、社会的孤立感などが要因となり、抑うつ症状が現れることがあります。特に思春期以降は、このリスクが高まるとされています。

引きこもりも深刻な二次障害の一つです。学校での困難が続き、社会に対する不安が強くなると、自宅以外の場所への外出自体を拒否するようになることがあります。これは社会復帰をより困難にする要因となります。

身体的な影響としては、緘動症状により、学校でトイレに行けない、給食が食べられない、体育に参加できないなどの問題が生じることがあります。これらの症状は、子どもの身体的健康にも影響を与える可能性があります。

心理的な影響も深刻で、自己肯定感の低下、抑うつ気分、不安感の増大などが見られることがあります。また、「なぜ話せないのか」という自分自身への疑問や困惑、周囲からの誤解による心的負担も大きくなります。

これらのリスクを考慮すると、場面緘黙症の早期発見と適切な対応がいかに重要かが分かります。症状を放置することなく、専門的な支援を受けることで、これらの二次障害を予防し、子どもの健全な成長と発達を支援することができるのです。

場面緘黙症の治療方法と家庭・学校でできる具体的な支援方法について

場面緘黙症の治療と支援は、多角的なアプローチを組み合わせることで効果を発揮します。現在最も効果的とされているのは、専門的な治療と日常的な支援を連携させた包括的なアプローチです。

専門的な治療方法として、認知行動療法が中核的な手法となっています。この療法では、不安を引き起こす考え方や行動パターンを特定し、それらを段階的に修正していきます。子どもが「話すことは危険だ」「みんなが自分を見ている」といった不安を生み出す認知のゆがみを、より現実的で適応的な考え方に変えていくことを目指します。

系統的脱感作法も重要な治療技法です。これは、不安を感じる状況に段階的に慣れていくことで、話すことへの抵抗感を徐々に減らしていく方法です。最初は最も安全だと感じられる状況から始めて、徐々により困難な状況へと進んでいきます。例えば、家族との会話から始まり、信頼できる一人の友達との会話、小グループでの会話、最終的にはクラス全体の前での発話へと段階を踏んでいきます。

家族療法も場面緘黙症の治療において重要な役割を果たします。家族全体が治療に参加することで、子どもを支援する環境を整えることができます。家族が場面緘黙症について正しく理解し、適切な対応ができるようになることで、子どもの回復を促進することができます。

家庭でできる具体的な支援方法として、まず最も重要なのは肯定的な声かけです。「〜しないと困るよ」といった否定的な言葉かけではなく、「〜すると良いことがあるよ」という肯定的な言葉かけを心がけることが大切です。子どもが何かを話した時は、その言葉を「繰り返し」してあげることで、子どもの発言が価値あるものだということを伝えることができます。

何よりも大切なのは、話すことを強要しない姿勢です。場面緘黙症の子どもは話したくても話せない状況にあるため、無理に話すことを求めると不安を煽り、かえって会話しにくくなる恐れがあります。また、多様なコミュニケーション方法の活用も効果的です。筆談でのやり取り、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器の活用、イラストやジェスチャーの使用など、子どもが表現しやすい方法を見つけることが重要です。

学校での支援と合理的配慮について、場面緘黙症は合理的配慮の対象であり、学校教育の場において適切な支援と配慮を受ける権利があります。具体的な配慮として、発話を強制せず、筆談や身振り手振りなど本人にとって負担の少ない形でのコミュニケーションを大切にすることが挙げられます。

また、発表や音読の代替手段を提供する、グループ活動での役割を調整する、テストでの口答試問を筆記に変更するなどの配慮も重要です。教師は、場面緘黙症について正しい知識を持ち、子どもが安心できる環境を整えることが求められます。

専門機関との連携も欠かせません。児童精神科、小児科、臨床心理士のいる相談機関、スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターなどと連携し、子ども一人一人に適した支援計画を立てることが重要です。

治療には時間がかかることが多く、長期的な視点を持って取り組むことが必要です。短期間での劇的な変化を期待するのではなく、小さな進歩を積み重ねていく姿勢が重要です。適切な理解と支援により、多くの場合改善が期待でき、子どもたちが安心して成長できる環境を整えることが可能になります。

コメント