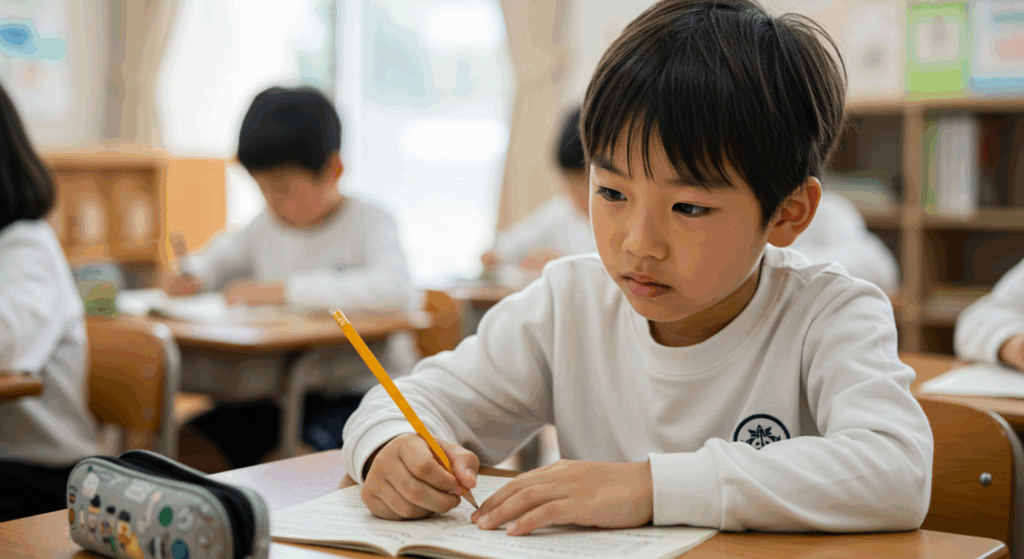

場面緘黙症は、家庭では自然に話すことができるにも関わらず、学校などの特定の場所では一貫して話すことができない状態を指します。この症状を持つ子どもたちにとって、授業中の音読は特に大きな困難となる場面の一つです。単なる恥ずかしがりや内気な性格とは根本的に異なり、脳の扁桃体の過敏性に関連した生理的な反応として現れるため、本人の意志だけでは克服が困難です。近年、障害者差別解消法の施行により学校には合理的配慮の提供が義務づけられており、場面緘黙症への適切な理解と支援が法的にも求められています。音読場面での適切な対応方法を理解し、子どもの学習権を保障しながら症状の改善を図ることが重要です。

場面緘黙症の子どもが音読を当てられた時の適切な断り方とは?

場面緘黙症の子どもが音読を当てられた際の断り方は、事前の準備と段階的なアプローチが重要です。まず基本原則として、無理に話をさせようとしないことが最も大切で、強制的に音読を求めることは症状の悪化を招く可能性があります。

事前相談による対応策の確立が効果的で、担任の先生と保護者、本人で音読場面での対応方法を事前に決めておくことが重要です。具体的な断り方として、手を挙げる代わりに指差しやうなずきで意思表示する方法、筆談で答えを書いて提示する方法、あらかじめ決められた意思表示カードの活用などがあります。

段階的なアプローチでは、その子どもの症状の程度に応じて対応を調整します。音読のような決まった文章であれば読むことができる場合もあるため、まずささやき声から始めて徐々に声の大きさを上げていく方法や、一対一の状況から始めて徐々に聞き手を増やしていく方法が有効です。また、口の動きだけで音読する無声音読や、事前に内容を録音して提出する方法なども選択肢となります。

重要なのは、子どもが安心して「今日は難しい」という意思表示ができる環境を整えることです。プレッシャーを感じることなく、自分のペースで参加できる方法を見つけることで、徐々に音読への取り組みが可能になる場合もあります。

学校で場面緘黙症の子どもに提供すべき音読時の配慮とは?

学校教育において場面緘黙症は情緒障害に分類され、特別支援教育の対象となるため、法的に合理的配慮の提供が義務づけられています。音読場面での具体的な配慮は多岐にわたり、その子どもの特性に応じた個別の対応が必要です。

音読の代替手段の提供として、口の動きだけで音読する無声音読の許可、指差しでの読解確認、筆談での応答などがあります。発表の際は事前に内容を文書で提出し教師が代読する方法や、録音やビデオメッセージでの発表も有効な配慮となります。また、個別での音読機会の設定により、一対一の環境で音読を試すことができる場合もあります。

教室環境の配慮では、座席位置の調整、少人数での活動を優先、静かで安心できる環境の整備が重要です。急な指名を避け、事前予告による心の準備時間の確保も効果的な配慮です。クラスメートへの理解促進も大切で、多様性を認める雰囲気作りが症状改善につながります。

評価方法の工夫では、発表能力ではなくその教科の本質的な学習目標達成度を評価することが重要です。国語科であれば読解力や表現力、理解力などを多角的に評価し、「みんなの前での発表」ができないことを理由に評価を下げることは適切ではありません。筆記での表現、作品制作、個別での口頭試問など、多様な評価方法を選択することで公平な評価を実現できます。

場面緘黙症で音読ができない場合の代替方法にはどのようなものがある?

場面緘黙症の子どもが音読できない場合の代替方法は、従来の「声に出して読む」という固定観念から脱却し、多様な表現方法を認めることから始まります。これらの代替方法は、子どもの学習意欲を維持しながら、適切な評価を可能にします。

非言語的表現方法として、指差しでの文章追跡、身振り手振りでの内容表現、絵や図での理解度表示などがあります。これらの方法により、音読はできなくても文章の理解度や読解力を確認することができます。

筆記による代替方法では、筆談での音読内容説明、文章の要約作成、感想文の記述、登場人物の心情分析などが効果的です。また、日記を活用した交流方法では、子どもが最近の出来事について書き、教師がその内容について質問を書いて双方向のやり取りを継続することで、コミュニケーション能力の向上を図ることができます。

技術を活用した方法として、録音での音読提出、ビデオメッセージでの発表、デジタルツールを使った作品制作なども有効です。近年ではオンライン環境での音読が可能な場合もあり、画面を通じたコミュニケーションの方が参加しやすい子どもも存在します。

段階的参加方法では、小グループでの活動から開始し、信頼できる友人との協働学習、ペア読みでの参加などを通じて、徐々に音読活動への参加を促すことができます。また、役割分担による参加では、音読以外の役割(司会、記録、資料準備など)を担当することで、活動への参加意欲を維持することができます。

家庭で場面緘黙症の子どもの音読不安にどう対応すべき?

家庭での対応は、学校での困難を補完し、子どもの自信回復と症状改善の基盤となる重要な役割を果たします。家庭では話せるという特性を活かし、学校での出来事について家で話してもらうことで、子どもの状況や心理状態を把握することが重要です。

基本的な心構えとして、無理に音読の練習をさせないことが最も大切です。家庭でも音読を強制することは、かえって症状を悪化させる可能性があります。代わりに、子どもの気持ちに寄り添い、安心できる環境を提供することに重点を置きます。「学校で音読ができなくても大丈夫」という受容的な姿勢を示すことで、子どもの心理的負担を軽減できます。

具体的な支援方法として、学校での成功体験を積み重ねる支援があります。小さな進歩でも認めて褒める、子どもの興味のある分野での活動を通して自信をつける、家庭で学校ごっこをして練習するなどの方法が効果的です。ただし、これらの活動は子どもが嫌がらない範囲で、遊びの延長として楽しく行うことが重要です。

学校との連携強化では、定期的に担任の先生やスクールカウンセラーと情報共有を行い、家庭と学校で一貫した支援を行うことが必要です。家庭で話している内容を学校に伝え、学校での様子を家庭で把握することで、より効果的な支援策を検討できます。

専門機関との連携も重要で、児童精神科医や臨床心理士など専門家の助言を求めることが大切です。家庭だけで抱え込まず、専門的な治療やカウンセリングを受けることで、より包括的な支援が可能になります。また、場面緘黙親の会などの支援団体への参加により、同じ悩みを持つ保護者との情報交換や心理的支援を受けることも効果的です。

場面緘黙症の音読問題を改善するための段階的アプローチとは?

場面緘黙症の音読問題改善には、段階的で継続的なアプローチが最も効果的です。このアプローチは認知行動療法や暴露療法の手法を基盤とし、子どもの不安を段階的に軽減しながら、音読への取り組みを促進します。

第一段階:基盤づくりでは、安全で安心できる環境での非言語的コミュニケーションから始めます。教師との一対一での関係構築に重点を置き、筆談や身振り手振りでのコミュニケーションを通じて信頼関係を築きます。この段階では音読を求めず、子どもが安心できる基盤を作ることに集中します。

第二段階:小グループでの参加では、信頼できる友人や小グループでの活動に参加させます。この段階でも無理に話すことを求めず、参加することに価値を置いた支援を行います。音読活動においても、聞き手としての参加や、音読以外の役割(ページめくり、時間計測など)を担当することから始めます。

第三段階:条件付き発話の試行では、条件が整った場合に限り、小声での発話や決まった言葉での応答などを試みます。刺激フェーディング技法を用いて、家庭で母親と音読している状況に徐々に新しい要素(録音機器、教師の遠距離からの見守り、教師の接近など)を段階的に導入します。

第四段階:音読への挑戦では、シェーピング技法を用いて、息を吐く音、ささやき声、小声、通常の声へと段階的に音量を上げていきます。スモールステップによる目標設定により、一文字、一単語、一文、一段落へと徐々に音読範囲を拡大していきます。

継続的な評価と調整では、各段階での進歩を小さなものでも十分に認めて褒めることで、子どもの自己肯定感と意欲を向上させます。後退があっても受け入れる柔軟性を保ち、子どものペースに合わせた治療進行を心がけることが重要です。2025年現在の最新研究では、このような統合的アプローチにより改善率が大幅に向上しており、早期介入と適切な治療により多くの子どもたちが音読を含む通常の学習活動に参加できるようになっています。

コメント