学校という環境において、ある子どもたちは家庭では活発に会話をするにも関わらず、教室では一言も発することができない状況に直面しています。これが場面緘黙症と呼ばれる状態であり、単なる内気さや恥ずかしがりとは根本的に異なる、医学的な支援を必要とする症状です。現在、この症状に悩む子どもたちは決して少なくなく、適切な理解と環境調整による支援が強く求められています。

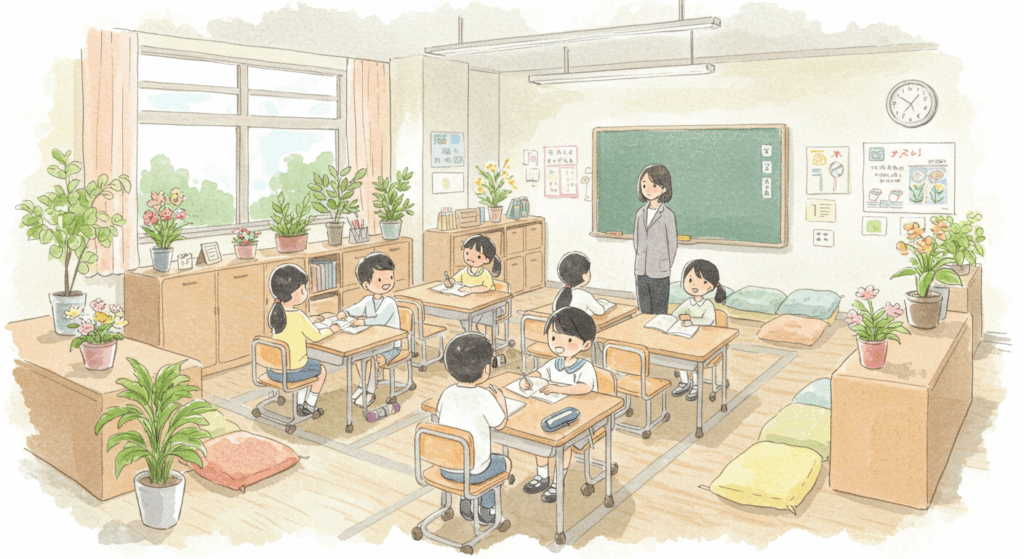

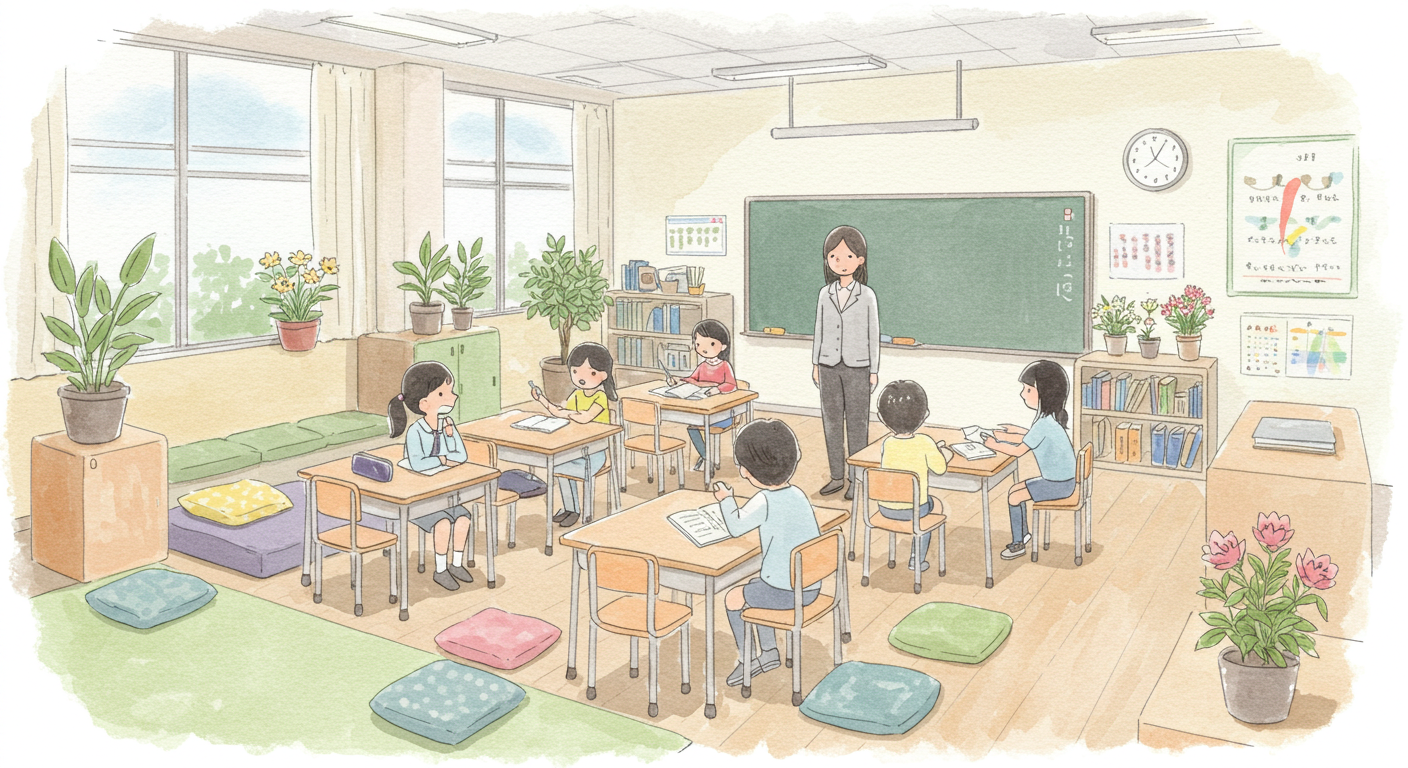

場面緘黙症の子どもたちにとって、教室配置や座席の位置は単なる物理的な要素を超えて、心理的安全性と学習参加に直接的な影響を与える重要な要因となります。適切な環境調整を行うことで、子どもたちの不安を軽減し、自然な形での参加を促進することが可能になります。これらの取り組みは、障害者差別解消法に基づく合理的配慮としても位置づけられ、教育現場での実践が義務化されています。

教育現場における環境調整の効果は、単に座席を変更するという単純な対応を超えて、子どもの心理状態、学習意欲、そして将来の社会適応能力にまで影響を及ぼします。適切な支援により、場面緘黙症の子どもたちは段階的に自己表現の機会を広げ、学校生活での充実感を獲得することができるようになります。このような支援の重要性は、近年の教育研究や実践事例からも明確に示されており、教育現場での取り組みが急速に広がっています。

場面緘黙症の特徴と教室環境への影響

場面緘黙症は、特定の社会的場面において話すことができない状態を指し、医学的には不安障害として分類されています。この症状を持つ子どもたちは、家庭などの安心できる環境では通常通りのコミュニケーションを取ることができますが、学校や教室という場面では、話したいという気持ちがあっても身体的に発話が困難になってしまいます。

教室環境における場面緘黙症の影響は多岐にわたります。まず、授業への参加において、口頭での発表や質問への回答が困難となり、学習意欲があっても積極的な参加ができない状況が生まれます。また、友人関係の構築においても、言葉によるコミュニケーションの制限により、自然な関係性の発展が阻害される可能性があります。

さらに重要な点は、不適切な環境では症状が悪化し、二次的な問題として抑うつ症状や自己肯定感の低下、学習意欲の減退などが生じる可能性があることです。これらの問題は、子どもの将来の社会適応や人格形成にも大きな影響を与えるため、早期からの適切な環境調整が極めて重要となります。

教室環境が与える心理的影響についても理解が必要です。場面緘黙症の子どもたちは、注目を集めることへの強い不安を抱いており、教室での位置や周囲の環境が直接的に不安レベルに影響します。教師や他の生徒からの視線、教室の音響環境、座席の配置などすべてが、子どもの心理状態に影響を与える要因となります。

効果的な座席配置の戦略

場面緘黙症の子どもに対する座席配置は、単純に教室の後方に配置すれば良いというものではありません。最も効果的とされる配置方法は、学校でも会話ができる友達を前後左右に配置することです。この配置により、困った時に相談できるという安心感を提供し、「一人になったらどうしよう」という不安を大幅に軽減することができます。

具体的な座席配置の工夫として、教室の中央やや後方に位置を設定することが推奨されます。この位置は、教師からの過度な注目を避けながらも、授業内容を十分に把握できる距離を保つことができます。また、出入り口に近い位置に配置することで、緊急時の退室や一時的な避難が容易になり、心理的な安全弁としての機能を果たします。

ペア活動やグループワークにおける配慮も重要な要素です。「好きな人と組んでください」という指示は、場面緘黙症の子どもにとって極めて困難な状況を作り出します。そのため、教師が意図的にペアやグループを編成し、信頼できるクラスメイトとの組み合わせを確保することが必要です。

座席の物理的な環境についても配慮が求められます。机と椅子の高さ調整により、子どもが快適に過ごせる環境を整え、教材の配置も手の届きやすい位置に調整することで、授業への参加障壁を最小限に抑えることができます。

さらに、季節や時期に応じた座席の見直しも効果的です。新学期や学期の変わり目には、子どもの状況変化に応じて座席配置を調整し、継続的に最適な環境を提供することが重要です。このような継続的な調整により、子どもの成長と症状の改善に合わせた支援を提供することができます。

教室全体の環境調整アプローチ

効果的な環境調整は、座席配置だけでなく、教室全体の雰囲気作りから始まります。場面緘黙症の子どもが安心して過ごすためには、クラス全体で「多様性を認め合う」という価値観を共有することが不可欠です。この雰囲気作りにより、話すことが困難な子どもも含めて、すべての生徒が安心して自己表現できる環境を構築することができます。

音響環境の調整も重要な要素です。教室内の騒音レベルを適切に管理し、突然の大きな音や予期しない音響刺激を最小限に抑えることで、場面緘黙症の子どもの不安を軽減することができます。また、静寂の時間を適切に設けることで、言葉以外の表現方法に対する理解を深めることができます。

視覚的環境の配慮として、教室内の装飾や掲示物についても工夫が必要です。過度に刺激的な色彩や情報量の多い掲示物は、感覚過敏を持つ子どもにとって負担となる場合があります。落ち着いた色調での教室環境作りと、必要な情報を整理された形で提示することが効果的です。

コミュニケーション手段の多様化を教室環境に組み込むことも重要です。ホワイトボードや筆談用のノート、デジタル機器を活用したコミュニケーションツールなどを常に利用可能な状態にしておくことで、子どもが自分に適した表現方法を選択できる環境を整えることができます。

教室でのルールの明確化も環境調整の重要な要素です。「発言は強制されない」「様々な参加方法が認められる」といったルールを明確にし、クラス全体で共有することで、場面緘黙症の子どもも安心して授業に参加できる環境を作ることができます。

段階的支援による効果の最大化

場面緘黙症の改善は長期的なプロセスであり、段階的なアプローチが最も効果的です。急激な変化や強制的な対応は症状を悪化させる可能性があるため、子どものペースに合わせた段階的な支援を行うことが重要です。

初期段階では、子どもが安心して教室に存在できることを最優先とします。この段階では話すことを一切強制せず、子どもの存在そのものを認め、受け入れることに焦点を当てます。教師は子どもの非言語的なサインを注意深く観察し、うなずきや表情の変化などを適切に読み取り、反応することが重要です。

中間段階では、非言語的な参加を積極的に促進します。挙手や首振り、筆談やカードを使った意思表示など、言葉以外の方法での参加を認め、評価することで、子どもの参加意欲を段階的に高めていきます。この段階では、他の生徒たちにも多様な表現方法があることを理解してもらい、クラス全体でサポートする雰囲気を作ることが重要です。

発展段階では、限定的な場面での発話機会を提供します。まず一対一の場面から始めて、信頼できる教師や友達との個別の会話機会を設け、徐々に発話の場面を拡大していきます。この過程では、子どもが自信を持てるような成功体験を積み重ねることが重要です。

統合段階では、より自然な形での授業参加を目指します。小グループでの活動から始めて、徐々にクラス全体での活動への参加を促進していきます。この段階では、子どもの自主性を尊重し、自分のペースで参加レベルを調整できるような環境を提供することが重要です。

各段階における効果測定も重要な要素です。行動観察記録、参加度の変化、非言語的表現の増加など、様々な指標を用いて進歩を評価し、必要に応じて支援方法を調整していきます。

コミュニケーション手段の多様化と技術活用

現代の教育現場では、デジタル技術を活用した多様なコミュニケーション手段が利用可能です。場面緘黙症の子どもたちにとって、これらの技術的手段は自己表現の新たな可能性を提供します。

タブレット端末やスマートフォンを活用した筆談アプリは、従来の紙とペンによる筆談よりも迅速で効率的なコミュニケーションを可能にします。また、予測変換機能や定型文機能により、表現の負担を軽減し、より自然なコミュニケーションを促進することができます。

視覚的コミュニケーションツールとして、絵カードや写真、シンボルを活用したコミュニケーション支援も効果的です。これらのツールは、特に言語による表現が困難な場面において、子どもの意思や感情を表現する手段として機能します。

録音機能を活用した音声メッセージの作成も、段階的な発話支援として有効です。まず録音という安全な環境で発話を練習し、その音声を教師や友達と共有することで、間接的な発話体験を積むことができます。

オンライン学習プラットフォームの活用により、チャット機能やフォーラム機能を通じた文字ベースのコミュニケーションを促進することも可能です。これらのプラットフォームでは、子どもが自分のペースで考えをまとめ、表現することができます。

ただし、技術的手段の導入においては、子どもの年齢や発達段階、個人的な好みを十分に考慮することが重要です。また、技術に過度に依存することなく、人間的な関わりを基盤とした支援を維持することが大切です。

専門的治療アプローチと教育現場での応用

場面緘黙症の支援において、専門的な治療アプローチの知見を教育現場に応用することで、より効果的な支援を提供することができます。これらのアプローチは、医療や心理学の分野で実証された方法を教育環境に適応させたものです。

認知行動療法(CBT)の手法を教育現場に応用する場合、子どもの不安な考えを理解し、より現実的で安心できる考え方に導くことが重要です。例えば、「みんなが自分を見ている」という不安な考えに対して、「クラスメイトは自分のことで忙しい」という現実的な視点を提示することで、不安を軽減することができます。

段階的暴露法を教育現場で活用する場合、子どもが最も安心できる状況から始めて、徐々により困難な状況へと進めていきます。まず教師との一対一の場面での非言語的反応から始めて、小さなうなずきや手振り、筆談、そして最終的には小声での発話へと段階的に進めることができます。

系統的脱感作法の応用では、リラクゼーション技法と組み合わせて、不安な場面に徐々に慣れさせていきます。教育現場では、子どもがリラックスできる環境を整え、段階的に発表場面に慣れさせることで、この手法を活用することができます。

正の強化理論に基づく支援では、子どもの小さな努力や参加を適切に評価し、励ましを提供することで、自己表現への意欲を高めていきます。重要なのは、言葉での表現だけでなく、様々な形での参加や努力を認識し、評価することです。

これらの専門的アプローチを教育現場で実践する際は、教師が基本的な理解を持ち、必要に応じて専門家と連携しながら進めることが重要です。

多職種連携による包括的支援体制

場面緘黙症の効果的な支援には、多職種による連携が不可欠です。教師だけでなく、様々な専門職が協力することで、より包括的で効果的な支援を提供することができます。

スクールカウンセラーとの連携により、子ども本人へのカウンセリングはもちろん、教師や保護者へのコンサルテーションを行うことができます。カウンセラーは心理学的な専門知識を持ち、場面緘黙症の心理的メカニズムを理解した上で、具体的な支援方法をアドバイスすることができます。

特別支援教育コーディネーターとの連携により、個別の教育支援計画の作成や合理的配慮の提供について専門的な助言を受けることができます。また、他校での成功事例や最新の支援方法について情報を共有し、より効果的な支援を検討することができます。

医療機関との連携も重要な要素です。精神科医や小児科医からは医学的な視点からの助言を、言語聴覚士からはコミュニケーション支援に関する専門的なアドバイスを受けることができます。必要に応じて、薬物療法との組み合わせも検討される場合があります。

地域の発達支援センターや相談支援事業所との連携により、学校外での支援も充実させることができます。放課後等デイサービスや個別療育など、多様な支援オプションを活用することで、総合的な支援体制を構築することができます。

保護者との連携は、すべての支援の基盤となります。学校での様子と家庭での様子を情報共有し、一貫した支援方針を立てることで、子どもの安定した成長を促進することができます。

環境調整の効果測定と継続的改善

環境調整による支援の効果を適切に評価することは、継続的な改善のために重要です。効果測定により、どの支援方法が有効であるかを客観的に把握し、より効果的な支援を提供することができます。

行動観察記録は、最も基本的で重要な評価方法です。子どもの日常的な行動、授業への参加度、友達との関わり方、非言語的な表現の変化などを継続的に記録することで、支援の効果を客観的に評価することができます。

参加度の変化を数値化して記録することも効果的です。挙手の回数、筆談の頻度、グループ活動への参加状況など、具体的な指標を用いて変化を追跡することで、改善の程度を客観的に把握することができます。

場面緘黙調査票(SMQ-R)などの標準化された評価ツールを活用することで、より専門的で信頼性の高い評価を行うことができます。これらのツールは、どの場面でどの程度発話が可能であるかを詳細に測定し、支援計画の立案に活用することができます。

子ども自身からのフィードバックも重要な評価材料です。筆談やアンケート、絵を使った表現などの方法を用いて、子どもがどのように感じているかを把握し、支援方法の改善に活用することができます。

定期的な支援会議を開催し、教師、保護者、専門家が集まって支援の効果を検討することも重要です。これにより、多角的な視点から支援を評価し、必要に応じて支援方法を調整することができます。

効果測定の結果に基づいて、継続的に環境調整を改善していくことが、長期的な支援成功の鍵となります。子どもの成長や変化に応じて、柔軟に支援方法を調整していくことが重要です。

予防的観点からの教室環境整備

場面緘黙症の発症や悪化を防ぐためには、予防的観点からの環境整備も重要です。すべての子どもが安心して自己表現できる環境を整えることで、場面緘黙症のリスクを軽減し、早期の問題発見にもつながります。

インクルーシブな教室文化の構築は、予防的支援の基盤となります。「一人ひとりの個性を大切にする」「違いを認め合う」といった価値観をクラス全体で共有することで、多様な表現方法が自然に受け入れられる環境を作ることができます。

コミュニケーションの多様性を日常的に認める教室運営により、言葉による表現が困難な子どもでも自然に参加できる環境を整えることができます。挙手以外の意思表示方法、筆談の活用、非言語的なコミュニケーションの価値を認めることで、様々な特性を持つ子どもが安心して過ごせる環境を作ることができます。

教師の専門性向上も予防的支援の重要な要素です。場面緘黙症に関する基礎知識、早期発見のポイント、初期対応の方法などについて、すべての教師が理解を深めることで、適切な初期対応を行うことができます。

学校全体の支援体制を整備することで、場面緘黙症の子どもが発見された際に迅速かつ適切な支援を提供することができます。校内研修の実施、支援マニュアルの整備、専門機関との連携体制の構築など、組織的な取り組みが重要です。

環境刺激の調整により、感覚過敏を持つ子どもにとっても過ごしやすい教室環境を作ることができます。音響環境の管理、視覚的刺激の調整、適切な照明の確保など、物理的環境の配慮も重要な予防要素となります。

長期的視点での支援継続と将来展望

場面緘黙症の改善は長期的なプロセスであり、短期間での劇的な変化を期待するのではなく、小さな改善を積み重ねていく視点が重要です。継続的な支援により、子どもたちは徐々に自信を獲得し、自己表現の機会を広げていくことができます。

進学時の引き継ぎは、継続的支援の重要な要素です。効果的だった支援方法や配慮事項を適切に次の担当者に引き継ぐことで、一貫した支援を提供することができます。個別の教育支援計画や指導計画を活用して、支援の継続性を確保することが重要です。

発達段階に応じた支援調整も長期的支援の重要な側面です。年齢や発達段階の変化に応じて、より自立的な参加を促すような支援に段階的に変化させていくことが重要です。小学校から中学校、中学校から高等学校への移行時には、新しい環境に適応するための特別な配慮が必要となります。

社会性の発達支援も長期的な視点で重要です。学校での適応だけでなく、将来の社会生活に向けて、コミュニケーション能力や自己表現力を段階的に伸ばしていくことが重要です。これには、様々な場面での成功体験の積み重ねが不可欠です。

家族支援の継続も長期的支援の重要な要素です。家族が症状を正しく理解し、適切な対応を継続することで、子どもの安定した成長を支えることができます。定期的な情報提供や相談機会の確保により、家族の支援力を維持・向上させることができます。

専門機関との継続的連携により、最新の支援方法や治療技術を活用した支援を提供することができます。また、必要に応じて専門的な治療やカウンセリングを併用することで、より効果的な改善を図ることができます。

場面緘黙症に対する理解と支援技術は継続的に発展しており、新しい知見や手法が次々と開発されています。教育現場においても、最新の研究成果を活用しながら、より効果的な環境調整と支援を提供していくことが期待されています。

現代の教育現場では、多様性を認め合うインクルーシブ教育の理念のもと、場面緘黙症の子どもたちが他の子どもたちと共に学び、成長できる環境の整備が進んでいます。教室配置や座席の調整といった基本的な環境整備から、高度な専門的支援まで、包括的なアプローチにより、すべての子どもたちが安心して学べる教育環境の実現が目指されています。

コメント