場面緘黙症は、家庭では自由に話すことができるのに、学校や保育園などの特定の社会的場面で話すことができなくなる状態です。この症状は本人だけでなく、家族全体に大きな影響を与え、特に保護者には相当なストレスがかかることが知られています。

場面緘黙症は医学的には不安障害の一つとして分類され、発達障害者支援法の対象となっている発達障害の一つでもあります。しかし、周囲からは単に「おとなしい子」として認識されることが多く、適切な理解と支援を得ることが困難な場合があります。

現代の研究では、場面緘黙症と家庭環境の関連はほとんどないことが明らかになっています。これは本人の意思とは関係なく話せなくなる症状であり、決して「わがまま」や「親の育て方が悪い」ことが原因ではありません。この事実を理解することは、家族が不必要な罪悪感から解放される重要な第一歩となります。

家族のストレス軽減とセルフケアは、子どもの症状改善と家族全体の幸福のために不可欠です。適切な知識を身につけ、専門機関やサポートグループなどの支援を活用しながら、家族だけで問題を抱え込まずに対応していくことが大切です。場面緘黙症は決して「治らない」ものではなく、適切な支援と理解があれば、子どもも家族も、より豊かな生活を送ることができるのです。

場面緘黙症の子どもを持つ家族が直面するストレスとは?その主な原因と影響について

場面緘黙症の子どもを持つ家族が直面するストレスは多岐にわたり、その影響は家族全体に及びます。最も大きなストレス要因の一つは、子どもの状態を周囲に理解してもらうことの困難さです。学校や地域社会において場面緘黙症に対する認知度はまだ十分とは言えず、「家では話せるのに学校で話さないのはわがまま」といった誤解を受けることも少なくありません。

保護者は子どもの将来に対する深い不安も抱えています。「このまま社会に出ていけるのだろうか」「友達ができないのではないか」といった心配は、日常的な心理的負担を増大させます。さらに、適切な支援機関を見つけることの困難さや、治療に要する時間と費用の負担も無視できない問題となっています。

家族関係への影響も深刻です。場面緘黙症の子どもに多くの時間とエネルギーを費やすことで、きょうだいが疎外感を感じることがあります。また、夫婦間で子どもへの対応方法について意見が分かれ、関係にひびが入ることもあります。家族全体のバランスを保ちながら、場面緘黙症の子どもを支援することは、決して簡単なことではありません。

社会的な孤立も重要な問題です。他の保護者との交流の場で、自分の子どもの状態を説明することに疲れ、次第に社交の場を避けるようになることがあります。「うちの子は普通に話せるのに」といった無神経な発言に傷つき、人との関わりを避けるようになることで、家族全体が孤立してしまう危険性があります。

本人の苦しみも家族のストレスに大きく影響します。場面緘黙症の子どもたちは「話したいのに、話せない」という葛藤に苦しみながらも、周囲からは「なぜ話さないのか」と問われることが多く、理解を得られないことで緊張感がさらに高まります。この悪循環は子どもの自己肯定感を低下させ、二次的な問題へとつながる可能性があり、保護者の心配をさらに増大させます。

これらのストレス要因が複合的に作用することで、保護者自身のメンタルヘルスに影響を与え、適切な子育てやサポートができなくなる悪循環に陥る可能性があります。重要なのは、これらのストレスが自然で正常な反応であることを理解し、適切な対処法を身につけることです。

場面緘黙症の子どもへの環境調整で家族のストレス軽減につながる具体的な方法は?

環境調整は場面緘黙症の子どもを支援する上で極めて重要であり、適切な調整により家族のストレスも大幅に軽減できます。最も基本となるのは、安心できる環境づくりです。一気に症状を治そうとするのではなく、段階的に治療や訓練を行い、無理せずにスモールステップを踏んでいくという考え方が重要になります。

コミュニケーション手段の多様化は効果的な環境調整の一つです。話すことができない状況に遭遇した時に、ホワイトボードやノートを用いた筆談ができる環境を整えることで、子どもの不安を軽減し、自己表現の機会を確保できます。2024年現在では、タブレットやスマートフォンを活用したコミュニケーションアプリも効果的で、子どもが自分のペースで意思を伝えることが可能になります。

学校との連携は家族のストレス軽減に直結する重要な要素です。保護者はまず学校に場面緘黙症に関する情報リーフレットを持参し、スクールカウンセラーや担任教師と話し合うことが推奨されています。2024年4月からは、日本において事業者に対して障害者への合理的配慮の提供が義務化され、場面緘黙症の人に対する筆談でのコミュニケーション支援も含まれるようになりました。

具体的な合理的配慮の例として、口頭発表の代わりにレポートや作品での評価、グループワークにおける役割の調整、筆談やジェスチャーでのコミュニケーションの容認、別室での個別指導の実施などがあります。これらの配慮により、子どもが学校生活をより快適に送れるようになり、保護者の不安も軽減されます。

家庭内の工夫も重要な環境調整です。「なぜ話さないの?」と責めたり焦ったりするのではなく、「今は話せないだけ」と理解し、温かく見守ることが子どもにとって大きな安心感につながります。プレッシャーをかけず、子どものペースを尊重しながら応援する姿勢が、症状の改善を後押しします。

生活リズムの整備も効果的な環境調整の一部です。規則正しい生活リズムを維持することで、場面緘黙症の子どもの不安を軽減できます。毎日同じ時間に起床し、食事をし、就寝することで、子どもは安心感を得ることができ、予定の変更がある場合は事前に伝えることで心の準備をする時間を与えることが重要です。

これらの環境調整を行うことで、子どもの症状が安定し、家族全体のストレスレベルが下がります。重要なのは、完璧を求めすぎず、できることから少しずつ始めることです。環境調整は一度行えば終わりではなく、子どもの成長や状況の変化に応じて継続的に見直し、調整していく必要があります。

場面緘黙症の子どもを支える保護者が実践すべきセルフケアの方法とは?

場面緘黙症の子どもを支援する保護者にとって、自分自身のメンタルヘルスケアは必要不可欠です。子どものケアに集中するあまり、自分自身のケアをおろそかにしてしまうと、結果的に子どもへの適切な支援ができなくなってしまいます。定期的に自分の時間を確保し、趣味やリラクゼーションの時間を持つことは、決して贅沢ではなく、長期的に子どもを支援していくために必要不可欠なことです。

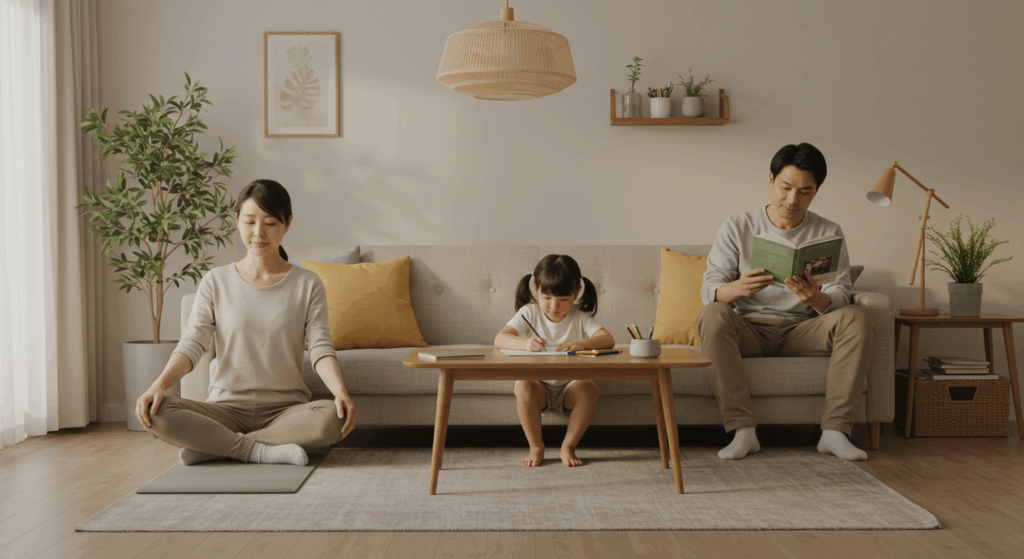

ストレス管理の基本技術を身につけることが重要です。深呼吸、瞑想、ヨガなどのリラクゼーション技術を日常生活に取り入れることで、ストレスレベルを効果的に管理できます。1日10分でも自分のための時間を確保し、リラクゼーションを実践することで、心身のバランスを保つことができます。これらの技術は子どもと一緒に行うこともでき、家族全体のストレス軽減にもつながります。

感情の整理と表現も重要なセルフケアの一部です。場面緘黙症の子どもを持つ保護者は、不安、悲しみ、怒り、罪悪感など、様々な感情を経験しますが、これらの感情は自然で正常なものです。重要なのは、これらの感情を否定せず、適切に処理することです。日記を書くことは感情を整理する効果的な方法の一つで、その日の出来事や感じたことを書き出すことで、自分の感情を客観的に見ることができます。

サポートグループの活用は非常に効果的なセルフケア方法です。場面緘黙親の会は、場面緘黙の子どもを持つ保護者や支援者のための任意団体として活動しており、LINEオープンチャットやハピモクカフェなどのイベントを通じて、保護者同士の交流の機会を提供しています。2024年9月時点で、LINEオープンチャットの参加者は約1,270名以上に増加しており、活発なコミュニティサポートが展開されています。

このようなサポートグループに参加することで、同じ悩みを持つ保護者と情報交換ができ、孤立感から解放されます。また、先輩保護者からのアドバイスを受けることで、実践的な対処法を学ぶこともできます。体験談の共有を通じて、希望と具体的な方法を得ることができるのも大きなメリットです。

バランスの取れた生活を維持することも重要なセルフケアです。場面緘黙症の子どものケアに没頭するあまり、自分の生活のバランスを崩してしまうことは避けるべきです。仕事、家事、子育て、そして自分の時間のバランスを意識的に保つことが重要で、完璧を求めすぎず、「できることをできる範囲で」という考え方を持つことで、精神的な負担を軽減できます。

ポジティブな言葉がけの実践もセルフケアの一環として効果的です。「こうすれば(+)、こうなる」といったポジティブな言葉を使用し、「こうしないと(−)、困ることになる」といった否定的な警告は避けることで、子どもだけでなく保護者自身のストレス軽減にもつながります。このような言葉がけの工夫は、家族全体の雰囲気を明るくし、前向きな変化を生み出す原動力となります。

場面緘黙症における専門的な支援の活用方法と家族への効果は?

認知行動療法(CBT)は場面緘黙症に対して最も効果的な治療法として確立されており、家族全体で取り組むことでより大きな効果を発揮します。この療法では、子どもが「不安になったらどうしよう」「緊張しないようにしよう」といった思考パターンに陥ることを防ぎ、不安や緊張を上手に管理する方法を学びます。保護者がCBTの基本的な考え方を理解し、日常生活の中で実践することで、治療の効果を高めることができます。

CBTの具体的な実践方法として、不安階層表の作成があります。これは子どもが最も不安を感じる状況から比較的楽に対処できる状況まで段階的にリストアップし、下位レベルから順番に実際の状況に段階的に慣れていくアプローチです。また、深呼吸、筋弛緩法、イメージ法などのリラクゼーション技法を学び、「話さなければいけない」という思考を「話せる時に話せばいい」といった柔軟な思考に変更する認知再構成も行います。

ブリーフセラピーのアプローチも注目されている治療法です。この療法では短期間で効果的な変化を促し、問題の原因を深く探るよりも解決に向けた具体的な行動変容に焦点を当てます。「不安や緊張を完全になくそう」とするのではなく、「不安や緊張と上手に付き合う」ことを目標とし、特に思春期以降の子どもや成人の場面緘黙症に効果的です。

早期治療の重要性は科学的に証明されています。最新の研究によると、治療開始年齢と改善にかかる期間には明確な関係があり、幼稚園児の場合は約4ヶ月で治療効果が現れることが多いのに対し、20歳を過ぎてから治療を開始した場合は約2年ほどかかる傾向があります。しかし、これは成人になってから治療を始めることが無意味であることを意味するものではなく、年齢に関係なく適切な治療とサポートにより改善は可能です。

医療機関との連携では、まずはかかりつけの小児科に相談することが推奨されています。医療機関では専門的な評価を行い、必要に応じて心理療法や薬物療法を提案してくれます。2024年8月現在、LITALICO Juniorなどの専門機関では、場面緘黙症や発達障害を持つ子どもに対する専門的な支援サービスを提供しており、個別のニーズに応じたプログラムを作成し、子どもと家族をサポートしています。

場面緘黙調査票(SMQ-R)の活用により、客観的な評価と個別支援計画の策定が可能になります。この調査票は場面緘黙症状の程度を詳細に測定でき、子どもの状態を数値化して把握し、具体的なデータに基づいて適切な支援計画を立てることができます。定期的に調査を行うことで改善の程度を客観的に把握でき、学校、医療機関、家庭の間で共通の理解基盤を持つことができます。

これらの専門的支援の活用により、家族は科学的根拠に基づいた効果的な対応方法を学び、より確実な改善を期待できるようになります。また、専門家との連携により、家族だけで抱え込む負担が軽減され、適切な役割分担ができるようになることも大きなメリットです。

きょうだいがいる家族が注意すべき配慮とバランスの取り方は?

場面緘黙症の子どもにきょうだいがいる場合、きょうだいへの配慮は家族全体のバランスを保つために極めて重要です。場面緘黙症の子どもに多くの注意が向けられることで、きょうだいは疎外感や嫉妬を感じることがあり、これが家族関係全体に悪影響を及ぼす可能性があります。きょうだいの感情を認め、理解することが重要で、「大変だと思うけど、協力してくれてありがとう」といった感謝の言葉を伝えることで、きょうだいも家族の一員として大切にされていることを実感できます。

年齢に応じた適切な説明を行うことも重要な配慮です。「○○ちゃんは、お家では話せるけど、学校では緊張して話せなくなっちゃうんだよ。でも、わざとじゃないんだよ」といった簡単な説明から始めることで、きょうだいが場面緘黙症を理解し、家族全体でのサポート体制が強化されます。きょうだい自身も将来的に場面緘黙症の子どもの良き理解者となる可能性があります。

きょうだいとの個別時間の確保は、バランスの取れた家族関係を維持するために不可欠です。場面緘黙症の子どものケアに追われる中でも、週に一度でもきょうだいと二人だけの時間を作り、その子の話をゆっくり聞く機会を設けることが重要です。このような時間は、きょうだいにとって特別な時間となり、自分も大切にされているという実感を得ることができます。

家族活動の工夫により、全員が参加できる環境を作ることも重要です。場面緘黙症の子どもが参加しやすい活動(絵画、音楽鑑賞、自然散策など言葉を必要としない活動)から始め、徐々に軽い会話を伴う活動へと移行することで、子どもの不安を軽減しつつ、きょうだいも楽しめる時間を確保できます。家族全員が参加できる活動を定期的に行うことで、きょうだい間の絆を深め、家族の一体感を高めることができます。

きょうだいの感情への適切な対応も重要な配慮事項です。きょうだいが「なぜ○○だけ特別扱いされるのか」「自分も同じように注目されたい」といった感情を持つことは自然なことです。これらの感情を否定せず、「そう思うのは当然だよね」と受け入れた上で、「あなたも大切な家族だよ」というメッセージを伝えることが重要です。

きょうだいの社会的な立場への配慮も忘れてはいけません。学校や友人関係において、きょうだいが場面緘黙症の子どものことで質問されたり、困惑することがあります。事前にどのように説明すれば良いかを一緒に考え、必要に応じて学校の先生にも状況を説明しておくことで、きょうだいが困らないような環境を整えることができます。

家族全体のストレス管理において、きょうだいも一緒にリラクゼーション技術を学んだり、家族でストレス発散の活動を行ったりすることで、家族全体の心理的負担を軽減できます。きょうだいが家族の状況を理解し、適切にサポートできるようになることで、家族全体の結束力が高まり、場面緘黙症の子どもの回復にも良い影響を与えます。

重要なのは、場面緘黙症の子どもへの支援ときょうだいへの配慮のバランスを保ち、家族全員が幸せを感じられる環境を作ることです。

コメント