場面緘黙症という言葉を初めて聞く祖父母の方も多いかもしれません。孫が家では元気におしゃべりするのに、自分たちの前では一言も話さない…そんな状況に戸惑いを感じていませんか?場面緘黙症は、家庭など安心できる場所では普通に話せるにもかかわらず、特定の社会的場面では話すことができなくなる不安症の一種です。これは単なる人見知りや恥ずかしがり屋とは異なり、話したい気持ちがあっても声が出せない状態を指します。

実際、場面緘黙症の子どもの多くは家では「よく話す」「多弁」と保護者から報告されています。しかし、祖父母を含む親族との関係では、接触頻度や環境の違いから話せなくなることがあります。この特性を理解することは、祖父母が孫との関係を築き、適切な支援を行う上で極めて重要です。2024年7月に改訂された「児童発達支援ガイドライン」でも、家族全体での理解と支援の重要性が強調されており、祖父母の役割も注目されています。

場面緘黙症の子どもが祖父母と話せないのはなぜ?家庭では話せるのに祖父母の前では無言になる理由

場面緘黙症の子どもが祖父母の前で話せなくなる理由は複合的で、接触頻度、環境要因、心理的要因が大きく関わっています。

まず、接触頻度の影響が最も重要な要因の一つです。場面緘黙症の子どもにとって、日常的に接している両親や兄弟姉妹との関係は「安全基地」として機能します。しかし、祖父母との接触が週末や祝日に限られている場合、子どもにとって祖父母は「特別な存在」となり、緊張や不安を感じやすくなります。実際の研究データでも、場面緘黙児は両親や兄弟姉妹に対しては「とてもよく話す」傾向が見られる一方、祖父母に対しては「ほとんど話さない」という回答が一部に見られています。

環境の変化も大きな要因です。祖父母の家を訪問する際、いつもと違う環境、におい、音、家具の配置などの変化が、場面緘黙症の子どもにとって不安要素となります。また、祖父母の家に親戚が集まるお正月やお盆などの行事では、普段会わない人々が多数いることで、さらに話しにくい状況が生まれます。

年齢差によるコミュニケーションギャップも見逃せません。祖父母と孫では興味関心や話題が異なることが多く、子どもが「何を話せばいいかわからない」という状況に陥りやすくなります。特に、祖父母が子どもの好きなアニメやゲームについて理解がない場合、共通の話題を見つけることが困難になります。

さらに、期待値の重圧も影響します。祖父母は久しぶりに会う孫に対して「元気?」「学校はどう?」「好きな食べ物は?」といった質問を投げかけがちですが、場面緘黙症の子どもにとって、これらの質問に答えることは非常に高いハードルとなります。特に、「挨拶ができる良い子」「感謝を言える子」という期待が強いほど、子どもはプレッシャーを感じ、かえって話せなくなってしまいます。

実際の体験談では、約35年前に場面緘黙症を発症した当事者が、以前は離れて暮らす祖父母やいとこと話せていたにもかかわらず、いつの間にか彼らとも話せなくなっていたというケースがあります。お正月の「お年玉問題」では、「ありがとう」と言いたい気持ちがあるにもかかわらず、親戚の前ではその一言が言えなかったという苦悩が語られています。これは、場面緘黙症の子どもが感謝や謝罪の気持ちを抱いていても言葉にできない苦しみを経験することを示しており、祖父母は口から発する言葉だけでなく、表情、視線、仕草からその思いを読み取る必要があります。

祖父母が場面緘黙症の孫にやってはいけないNG行動とは?よかれと思ってやりがちな間違った対応

祖父母が愛情から行う行動が、実は場面緘黙症の孫にとって逆効果になることがあります。良かれと思って行う間違った対応を理解し、避けることが重要です。

最も避けるべきNG行動は「話すことを強制する」ことです。「おじいちゃんに挨拶しなさい」「ありがとうは?」「何か話しなさい」といった声かけは、子どもにとって大きなプレッシャーとなります。2024年7月改訂の「児童発達支援ガイドライン」では、「話さないということだけに着目して、話すことを強制したり、話さないこどもとみなしたりするのではなく」と明記されており、話すことの強制は専門的にも推奨されていません。

大げさに褒めることも逆効果になります。子どもが何かを話せたときに「すごいね!話せたじゃない!」「やればできるのね!」といった過度な褒め方は、かえって子どもにプレッシャーを与え、次回からさらに話しにくくなる可能性があります。子どもは「話すこと」が特別なことだと認識し、「話さなければいけない」という義務感を感じてしまいます。

他の子どもとの比較も絶対に避けるべきです。「○○ちゃんは元気に挨拶できるのに」「お兄ちゃんはもっとお話し上手だったよ」といった比較は、子どもの自尊心を傷つけ、さらに話すことへの不安を増大させます。場面緘黙症の子どもは、自分なりに努力していることを理解する必要があります。

感謝や謝罪を求める行動も注意が必要です。ある体験談では、場面緘黙症の娘を持つ父親が、娘が敬老の日のメッセージカードを書くことに難色を示した際、「褒められたり、ありがとうと言われるのが嫌だ」という娘の気持ちを汲み取りました。その結果、あえて「祖父母を困らせる」内容、つまり「すみっコぐらしを10億個作って」といった無茶なお願いを書かせたところ、娘が満足そうな顔を見せたというエピソードがあります。これは、「感謝を表現する」ことに強いプレッシャーを感じる子どもがいることを示しています。

一方的な質問攻めも避けるべき行動です。久しぶりに会った孫に対して、次々と質問を投げかけることは、子どもにとって答えなければならないプレッシャーとなります。「学校は楽しい?」「友達はいる?」「勉強は大変?」といった質問の連続は、子どもを追い詰めてしまいます。

否定的な反応や心配のしすぎも逆効果です。「この子は大丈夫なの?」「将来が心配」「病気じゃないの?」といった発言を子どもの前でしてしまうと、子どもは自分が「問題のある存在」だと感じてしまいます。また、「恥ずかしがり屋ね」「人見知りが激しいのね」といった決めつけも、子どもの状況を正しく理解していないことを示します。

無理やり人前に出そうとする行動も禁物です。親戚の集まりで「みんなの前で歌を歌って」「踊りを見せて」といった要求は、場面緘黙症の子どもにとって非常に困難で、トラウマになる可能性もあります。

これらのNG行動を避けるためには、子どものペースを尊重し、話せない状況でも焦らず受け入れる姿勢が必要です。祖父母の愛情は十分に伝わっていることを信じ、言葉以外のコミュニケーション方法を模索することが大切です。

場面緘黙症の孫との上手なコミュニケーション方法は?祖父母ができる効果的な関わり方

場面緘黙症の孫と良好な関係を築くためには、言葉以外のコミュニケーション方法を積極的に活用し、子どもが安心して自分を表現できる環境を作ることが重要です。

非言語コミュニケーションの活用が最も効果的な方法の一つです。表情、視線、仕草、ジェスチャー、筆談、カードなど、多様なコミュニケーション手段を認識し、子どもがそれらを使って表現していることを読み取ろうと努めることが大切です。例えば、子どもがうなずく、首を振る、指差しをする、絵を描くといった行動は、すべて意味のあるコミュニケーションです。

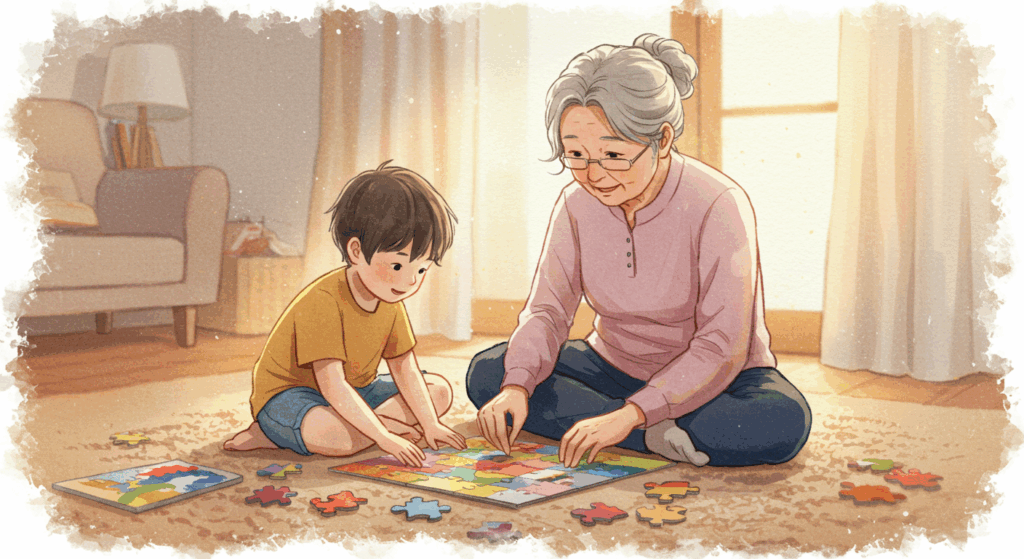

興味に基づいた活動の共有は非常に効果的です。みいちゃんがお菓子作りを通して自分を表現し、コミュニケーションの手段としたように、祖父母も子どもの好きな遊びや趣味に一緒に取り組むことで、自然な交流が生まれます。折り紙、パズル、積み木、お絵かき、ガーデニングなど、子どもが興味を示すものを一緒に楽しむことで、話さなくても充実した時間を過ごすことができます。

段階的なアプローチも重要です。場面緘黙症の治療に効果的とされる段階的なエクスポージャーの考え方を応用し、「人」(誰と話すか)、「場所」(どこで話すか)、「活動」(何を話すか/声を使うか)を細分化します。最初は祖父母と子どもが二人きりの静かな場所で、絵本の音読など声が出しやすい活動から始めるといった工夫が効果的です。

遠隔コミュニケーションツールの活用も現代ならではの有効な方法です。実際の成功例では、場面緘黙症の娘が母親方の祖母とスマートフォンのビデオ通話を使った算数のリモート授業を始めたところ、娘が非常に楽しそうに取り組み、積極的に質問できたというケースがあります。祖母とは「普通に話せるし、遠慮せずに何でも言える関係性」があったことが成功の要因でした。電話、ビデオ通話、メッセージアプリなどを活用することで、対面では話せない子どもでも、より気軽にコミュニケーションを取れる場合があります。

褒め方の工夫も大切なポイントです。子どもが何かを表現したときは、大げさに褒めるのではなく、興味を持って過程を尋ねることが効果的です。制作物に対しては「どうやって作ったの?」「この色を選んだのはなぜ?」といった質問で、子どもが自分の作品について説明したくなるような環境を作ります。メッセージカードをもらった場合は、字を褒めるのではなく内容に対する感想を伝えることで、子どもが調子に乗って自分を出せるようになります。

一緒に楽しめる活動の提案として、料理やお菓子作り、工作、ゲーム、パズルなどがあります。これらの活動では、会話がなくても共同作業を通じて絆を深めることができ、自然に「これを取って」「ここはどうする?」といった実践的なコミュニケーションが生まれる可能性があります。

環境作りの工夫も重要です。静かで落ち着いた環境、子どもが興味を持ちそうな本やおもちゃが置いてある空間、プレッシャーを感じない雰囲気作りが必要です。また、他の家族がいる場合は、子どもが話しやすいよう配慮し、必要に応じて二人だけの時間を作ることも効果的です。

時間をかけることの重要性を理解することも必要です。場面緘黙症の改善には時間がかかるため、祖父母は長期的な視点を持ち、小さな変化や成長を見逃さずに評価することが大切です。今日話せなくても、次回は笑顔を見せてくれる、その次は手を振ってくれるといった段階的な進歩を大切にしましょう。

祖父母に場面緘黙症を理解してもらうにはどうすれば良い?家族間での情報共有のポイント

場面緘黙症の子どもを適切に支援するためには、祖父母を含む家族全体の理解と協力が不可欠です。効果的な情報共有と理解促進のための具体的な方法をご紹介します。

基本的な知識の共有から始めることが重要です。場面緘黙症は単なる「恥ずかしがり屋」や「わがまま」ではなく、不安症の一種であることを明確に伝える必要があります。家では普通に話せるのに特定の場面では話せなくなる症状であり、話したい気持ちがあっても声が出せない状態であることを説明します。有病率は小学生でおおよそ500人に1人(0.2%)の割合で見られ、決して珍しいものではないことも伝えましょう。

具体的な体験談の共有が理解を深める効果的な方法です。場面緘黙症の当事者だったモトカン氏の体験談のように、「お年玉をもらったときに『ありがとう』と言いたい気持ちがあるにもかかわらず、親戚の前ではその一言が言えなかった」という具体的なエピソードを共有することで、子どもの内面的な苦悩を理解してもらえます。

最新の専門的指針の活用も重要です。2024年7月改訂の「児童発達支援ガイドライン」では、「話すことを強制したり、話さないこどもとみなしたりするのではなく、安心感のある肯定的な関わりを大切にしながら支援を行うことが必要である」と明記されています。このような公的な指針を示すことで、専門的な根拠に基づいた理解を促進できます。

DO・DON’Tリストの作成が実践的な方法として効果的です。

【DO(してほしいこと)】

- 非言語的なコミュニケーション(うなずき、指差し、絵など)を認める

- 子どものペースを尊重し、時間をかけて関係を築く

- 興味のある活動を一緒に楽しむ

- 小さな変化や成長を見つけて認める

- 話せない状況でも焦らず受け入れる

【DON’T(避けてほしいこと)】

- 話すことを強制する

- 大げさに褒める

- 他の子どもと比較する

- 否定的な反応を示す

- 一方的に質問を続ける

定期的な情報共有の場を設けることも大切です。月に一度の家族会議や、子どもの様子について報告し合う時間を作ることで、継続的な理解と支援の質を向上させることができます。この際、子どもの前では話さず、プライバシーに配慮することが重要です。

専門家からの説明機会の提供も効果的です。心理カウンセラーや言語聴覚士といった専門家から直接説明を受けることで、より深い理解と納得が得られます。また、専門家から祖父母への具体的な関わり方についてアドバイスを得ることも可能です。

成功体験の共有により、希望と具体的な支援方法を示すことができます。遠隔でのコミュニケーション成功例や、興味のある活動を通じた関係改善例などを共有することで、祖父母も「自分にもできることがある」という前向きな気持ちを持ってもらえます。

親の会やサポートグループの情報提供も有効です。「場面緘黙親の会」などの活動について紹介し、必要に応じて祖父母も情報に触れる機会を持ってもらうことで、同じような状況の家族の取り組みを知ることができます。

段階的な理解促進を心がけることも重要です。最初から完璧な理解を求めるのではなく、まずは基本的な知識から始めて、実際の関わりを通じて徐々に理解を深めてもらうアプローチが効果的です。

感情的な配慮も忘れてはいけません。祖父母が「自分たちのせいで孫が話せないのか」「何か間違ったことをしたのか」といった罪悪感を持たないよう、場面緘黙症は誰のせいでもないことを明確に伝える必要があります。

場面緘黙症の孫の将来が心配な祖父母へ – 長期的な支援と希望について知っておくべきこと

場面緘黙症の孫を持つ祖父母にとって、「この子の将来は大丈夫なのか」という心配は自然なものです。しかし、適切な支援と理解があれば、多くの可能性を広げることができるという希望を持つことが重要です。

場面緘黙症の長期的な経過について、正しい知識を持つことから始めましょう。場面緘黙症は時間をかけて改善していく可能性が高く、早期発見と適切な支援により、社会参加への道筋を築くことができます。ただし、青年期以降も症状が持続したり、社交不安などの併存症を抱えたりするケースも存在するため、長期的な視点での支援が不可欠です。重要なのは、改善の可能性を信じつつ、現在の子どもをそのまま受け入れる姿勢です。

「子育てのアンラーニング」の考え方は、祖父母にとっても重要な視点です。みいちゃんの母親の体験談では、当初は「いかに克服させるか」を考えていましたが、後に「話せない存在をそのまま肯定してあげる」という考え方に転換し、スイーツ作りという「声ではないコミュニケーションの取り方」を極める方向に進みました。この経験は、子どもが話すことだけに固執せず、その子の個性や才能を見つけて伸ばすことの重要性を示しています。

多様なコミュニケーション能力の発達にも注目すべきです。場面緘黙症の子どもは、言葉以外の表現方法を豊かに発達させることが多く、芸術的才能、創作能力、観察力、共感力などの特別な能力を持つ場合があります。これらの能力は将来的に大きな強みとなる可能性があります。祖父母は、言葉だけでなく、こうした多面的な能力に目を向けることが大切です。

段階的な改善への理解も重要です。場面緘黙症の改善は一朝一夕には起こりません。「人」「場所」「活動」の段階的なエクスポージャーにより、徐々に話せる範囲が広がっていきます。今日は祖父母とアイコンタクトができた、来月は手を振ってくれた、半年後には筆談ができるようになった、といった小さな変化の積み重ねが、大きな成長につながります。

現代の支援環境の充実も希望的な要素です。2024年7月改訂の「児童発達支援ガイドライン」では、「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」という包括的な支援の枠組みが示されており、制度的なサポートが整備されています。また、オンラインでの学習支援や交流ツールの発達により、従来よりも多様な学習・社会参加の機会が提供されています。

好奇心と個性の重要性について、みいちゃんの母親は「好奇心」が不安や緊張を和らげる「薬」になると述べています。子どもの「好きなこと」や「個性」を伸ばすことで、自信を育み、社会参加への道筋を作ることができます。祖父母は、孫の興味や才能を発見し、それを応援する重要な役割を担っています。

地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進も、将来への希望を支える要素です。「児童発達支援ガイドライン」では、障害の有無にかかわらず、子どもたちが様々な遊びや機会を通じて共に過ごし、学び、成長していく環境作りが重要であるとされています。祖父母も、地域での交流活動に子どもが参加できるよう促したり、見守ったりすることで、子どもの社会性の発達を支援できます。

家族のサポートネットワークの一員として、祖父母の果たす役割は大きいものです。親の精神的な支えとなったり、育児の負担を分担したりすることで、間接的に子どもの支援に貢献できます。また、長い人生経験を持つ祖父母だからこそ提供できる、ゆったりとした時間や無条件の愛情は、子どもにとって大きな安心材料となります。

成人当事者の体験談も希望を与えてくれます。場面緘黙症を経験した多くの人が、その後様々な分野で活躍しており、症状があることが人生の可能性を閉ざすものではないことを示しています。重要なのは、子ども時代に十分な理解と支援を受けることです。

祖父母として大切なことは、「治す」ことよりも「理解し、受け入れ、支える」ことです。孫が将来どのような道を歩むにせよ、愛情深い祖父母の存在は、その人生にとって大きな支えとなるでしょう。場面緘黙症という特性を持ちながらも、豊かで充実した人生を送ることは十分可能なのです。

コメント