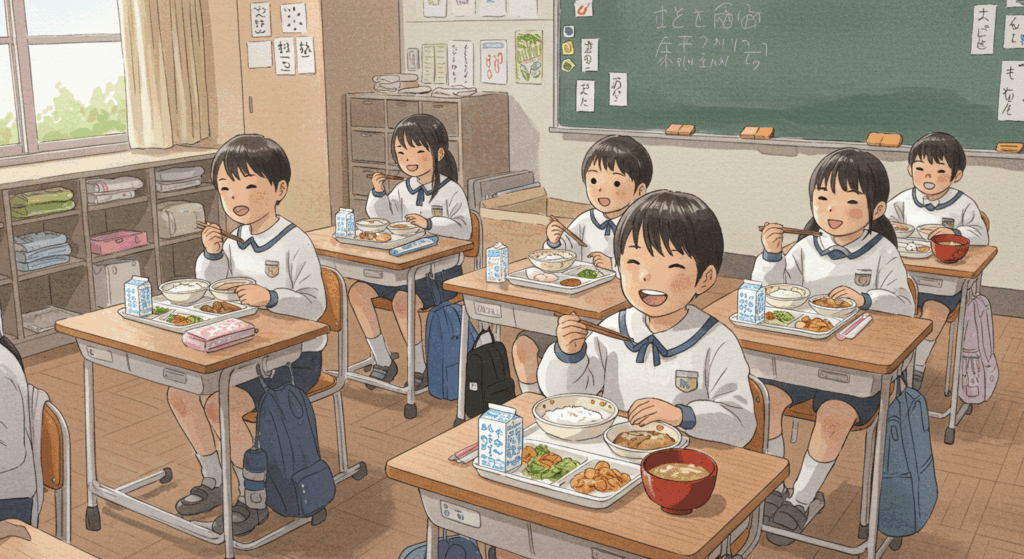

場面緘黙症は、家庭では普通に話すことができるにも関わらず、学校などの特定の社会的場面で話すことができない状態が続く症状です。医学的には「不安症群」に分類され、単なる恥ずかしがりや人見知りとは異なる複雑な心理的状態を示します。約500人に1人の出現率とされており、一般的な小学校に1~2人の割合で該当する子どもがいることを意味します。給食時間は、場面緘黙症の子どもにとって多くの困難を抱える時間となることが多く、適切な理解と支援が必要です。2024年4月からは障害者差別解消法の改正により、学校に対して合理的配慮の提供が義務化されており、より具体的で実践的な支援方法の確立が求められています。本記事では、場面緘黙症の子どもが給食時間を安心して過ごせるための対処法と支援方法について、最新の研究動向と実践事例を踏まえて詳しく解説します。

場面緘黙症の子どもが給食時間に話せない理由とは?基本的な症状と特徴を解説

場面緘黙症の子どもが給食時間に話せない背景には、複数の要因が関係しています。まず理解すべきは、これが意図的な行動ではなく、不安症群に分類される医学的な状態であるということです。家庭では自然に会話ができる一方で、学校という社会的場面では極度の不安や緊張により、物理的に声を出すことが困難になります。

この症状は2~5歳頃に発症することが多く、保育園や幼稚園の入園、小学校入学、転校などの環境の変化がきっかけとなることが一般的です。給食時間という集団での食事場面は、場面緘黙症の子どもにとって特に困難な状況となります。なぜなら、食事に関する要求や困りごとを口頭で伝える必要がある場面が多く、さらに他の児童との会話も期待される時間だからです。

重要なポイントは、これらの子どもが「話したくない」のではなく「話せない」状態にあるということです。内心では多くのことを考え、感じており、コミュニケーションへの欲求も持っています。しかし、学校という環境では声帯の緊張や口の動きの制限により、物理的に発話が困難になってしまうのです。

現在では学校教育において場面緘黙症は「情緒障害」に分類され、「特別支援教育」の対象となっています。法令上は「発達障害者支援法」の対象として省令に含まれており、適切な理解と支援が法的にも求められているのです。給食時間においても、この医学的背景を理解した上で、子どもの特性に応じた配慮と支援を提供することが重要となります。

給食時間で場面緘黙症の子どもが困る具体的な場面と、教師ができる基本的な対処法

給食時間における場面緘黙症の子どもの困難は、日常的で些細に見える場面に数多く存在します。最も基本的な困難は、食事に関する要求を口頭で伝えられないことです。「おかわりが欲しい」「嫌いな食べ物がある」「お茶をこぼしてしまった」「箸を落としてしまった」といった日常的な出来事に対して、適切な助けを求めることができません。

給食当番の役割を担う際にも大きな困難があります。配膳時の「○○はいりますか」「アレルギーはありませんか」といった基本的なコミュニケーションが取れないため、本人も周囲も困惑する状況が生まれやすくなります。また、給食時間は多くの学校でクラスメートとの交流の時間でもあるため、会話に参加できないことで孤立感を感じたり、食事自体が苦痛になったりする可能性があります。

教師ができる基本的な対処法として、まず安心できる環境作りが最優先です。座席の配置を工夫し、その子どもが最も安心できるポジション、例えば教師の近くや理解のある友だちの隣などを選択します。給食当番などの役割分担においては、声を出すことを必要としない役割を担当してもらうか、別の方法での貢献を見つけることが重要です。

さらに、事前の情報収集と準備も欠かせません。その子どもが苦手な食材やアレルギーについて保護者と情報共有し、適切な対応を準備しておきます。量の調整についても、「少なくしてください」「多めにお願いします」といった要求を口頭で伝えることができないため、事前に保護者と相談して適切な量を把握しておくか、非言語的な方法で意思確認できるシステムを作ることが必要です。食事中に何かトラブルが起きた際も、その子どもが適切に助けを求められるよう、事前にサインを決めておいたり、教師が注意深く観察したりすることが求められます。

話せない子どもとのコミュニケーション方法は?筆談やICTを活用した効果的な支援技術

場面緘黙症の子どもとのコミュニケーションにおいては、口頭での会話以外の方法を積極的に活用することが重要です。最も基本的で効果的な方法は筆談です。最初は教師との一対一の関係で筆談を始め、本人の意思を確認しながら、徐々に友だちとも筆談ができるようにステップアップしていきます。筆談では、簡単な○×での回答から始めて、単語、短文、そして詳しい説明へと段階的に発展させることができます。

現代の技術を活用した方法として、タブレットやスマートフォンのメモ機能、チャットアプリケーションなどの使用も非常に効果的です。特に中学生以上の場合、これらのデジタルツールは自然なコミュニケーション手段として受け入れられやすい傾向があります。音声出力装置(VOCA)は、事前に録音した音声や合成音声を使って、その子どもに代わって意思を伝える装置で、「おかわりください」「ごちそうさまでした」などの基本的なフレーズを登録しておくことで、必要な場面でボタンを押すだけでコミュニケーションが取れるようになります。

非言語的なコミュニケーション手段も重要な要素です。うなずきや首振り、指差し、身振り手振りなどは、教師が適切に読み取り反応することで、その子どもとの信頼関係を築くことができます。事前に決められたサインやジェスチャーの使用も効果的で、例えば「おかわりが欲しい時は手を挙げる」「助けが必要な時は特定のカードを見せる」など、明確で簡単なシステムを構築することで、給食時間における基本的なニーズを満たすことができます。

重度の場面緘黙症で身体動作も制限される子どもに対しては、視線入力装置などの高度な支援技術も有効です。視線の動きを検知してコンピューターを操作し、画面上の選択肢を見つめることで意思表示を行うことができます。ただし、これらの技術を導入する際には、その子どもが技術に慣れ親しむための時間と支援が必要であり、技術に依存しすぎることなく、人との直接的な関わりを大切にするバランスを保つことも重要です。

場面緘黙症の子どもへの給食指導で注意すべきポイントと合理的配慮の実践方法

2024年4月1日より障害者差別解消法の改正により、学校を含む全ての事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使することができるよう、一人一人の特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための個別の調整や変更のことです。

給食指導における具体的な注意ポイントとして、まず無理に話させようとしないことが最も重要です。「今日の給食はどうですか?」「おいしいですか?」といった質問を頻繁に投げかけることは、その子どもにとって大きなストレスとなり、症状を悪化させる可能性があります。代わりに、その子どもが聞き手として参加できる環境を作り、時にはその子どもの興味のある話題を他の児童と話すことで、自然な形で会話に参加できる機会を提供することが効果的です。

食事内容と量に関する配慮も重要な要素です。口頭で好き嫌いを伝えることができないため、事前の情報収集が不可欠となります。アレルギーや苦手な食材については保護者との詳細な情報共有を行い、安全で快適な食事環境を確保します。量の調整についても、その子どもなりの意思表示方法(指で示す、カードを使うなど)を確立し、適切な量を提供できるシステムを構築します。

クラス全体への理解促進も合理的配慮の重要な側面です。年齢に応じた説明方法を考慮し、小学校低学年であれば「恥ずかしがり屋で、学校では話すのが苦手だけれど、みんなと一緒に過ごすことは好き」といった簡潔で理解しやすい説明を行います。クラスメートには、その子どもに対して特別な気遣いをしすぎることなく、自然な形で受け入れてもらうことが理想的です。

段階的な支援計画の立案も重要で、現在の状況を正確に把握するためのアセスメントから始めて、安心できる環境の構築、一対一の状況での関係性構築、小さなグループでの活動への参加へと、その子どものペースに合わせて段階的に進めていきます。重要なのは、これらの配慮が特別扱いではなく、その子どもが他の子どもたちと同じように給食時間を楽しめるための必要な支援であるという認識を、学校全体で共有することです。

保護者と学校の連携はどう進める?家庭との情報共有と長期的な支援計画の立て方

場面緘黙症の子どもへの支援において、保護者との連携は不可欠です。家庭での様子と学校での様子に大きな違いがあることが多いため、家庭での情報を学校での支援に活かすことが重要になります。特に給食に関する情報共有は、その子どもの安全と快適な学校生活のために重要な要素となります。

家庭から学校への情報提供として、子どもの食事に関する詳細な情報を収集する必要があります。具体的には、好きな食べ物、嫌いな食べ物、アレルギーの有無、食事量の傾向、食事時間の特徴、家庭での食事中のコミュニケーション方法、食事に関連する特別な配慮事項などです。また、家庭での食事場面における子どもの様子も重要で、どのような話題に興味を示すか、どのような時にリラックスして食事ができるか、家族とのコミュニケーションの特徴などの情報も、学校での支援計画立案に活用できます。

学校から家庭への情報提供も同様に重要です。給食時間の様子、他の児童との関わり、食事量や食事時間の変化、支援に対する反応などを定期的に報告し、家庭での理解と協力を得ます。連携の頻度や方法についても、その家庭の状況に応じて柔軟に対応する必要があり、定期的な面談、連絡帳での情報交換、必要に応じた電話連絡など、最も効果的なコミュニケーション方法を選択します。

長期的な支援計画の立案においては、場面緘黙症が短期間で改善するものではないことを理解し、継続的な視点を持つことが重要です。小学校から中学校、中学校から高等学校への進学時には、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用し、これまでの支援内容と効果を詳細に記録して新しい学校の担当者に確実に伝達します。中学校では給食から弁当に変わる場合が多く、この変化は新たな挑戦となるため、弁当の準備、食べる場所の選択、昼食時間の過ごし方など、新しい環境に適応するための支援が必要になります。

専門機関との連携も長期的支援には欠かせません。スクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーター、言語聴覚士、臨床心理士などの専門家と協力し、包括的な支援計画を立案します。必要に応じて小児精神科や心療内科での診察を受け、専門的な治療やカウンセリングを並行して行うことも効果的です。支援の効果を定期的に測定し、その子どもの成長に合わせて支援方法を調整しながら、最終的には自立した社会生活を送れるよう、長期的な目標を設定して支援を継続していくことが重要です。

コメント