場面緘黙症は、家庭では普通に話すことができるのに、学校や特定の社会的場面では上手く話せない症状が続く状態で、医学的には「不安症群」に分類されます。出現率は約500人に1人とされており、決して稀な症状ではありません。

修学旅行や宿泊学習は、場面緘黙症の子どもにとって普段以上に多くの不安要素を含んでいます。新しい環境での生活、集団行動中心の活動、友達や教師とのコミュニケーションが求められる場面など、日常の学校生活とは大きく異なる状況に直面することになります。

しかし、適切な理解と配慮があれば、場面緘黙症の子どもも安心して参加し、貴重な成長体験を積むことができます。障害者差別解消法により、学校には合理的配慮の提供義務があり、修学旅行においてもその子なりの参加方法を見つけることが重要です。事前の準備段階から活動後のフォローアップまで、関係者が連携してサポートすることで、すべての子どもが豊かな体験を共有できる環境を整えることが可能です。

Q1: 場面緘黙症の子どもが修学旅行で感じる不安の原因とは?その特徴を詳しく教えて

場面緘黙症の子どもが修学旅行で感じる不安は、普段の学校生活とは比較にならないほど多層的で複雑です。まず最も大きな不安要素は、安心できる環境からの離脱です。家庭という最も安全な場所から離れ、慣れ親しんだ日常のルーチンが完全に変わることで、基本的な安心感が揺らいでしまいます。

環境の変化による不安も深刻な問題です。宿泊先の部屋の構造、食事会場の雰囲気、入浴施設の様子など、すべてが未知の要素となります。場面緘黙症の子どもは一般的に変化に敏感で、新しい環境に適応するのに時間がかかる傾向があるため、これらの環境変化は強いストレス反応を引き起こす可能性があります。

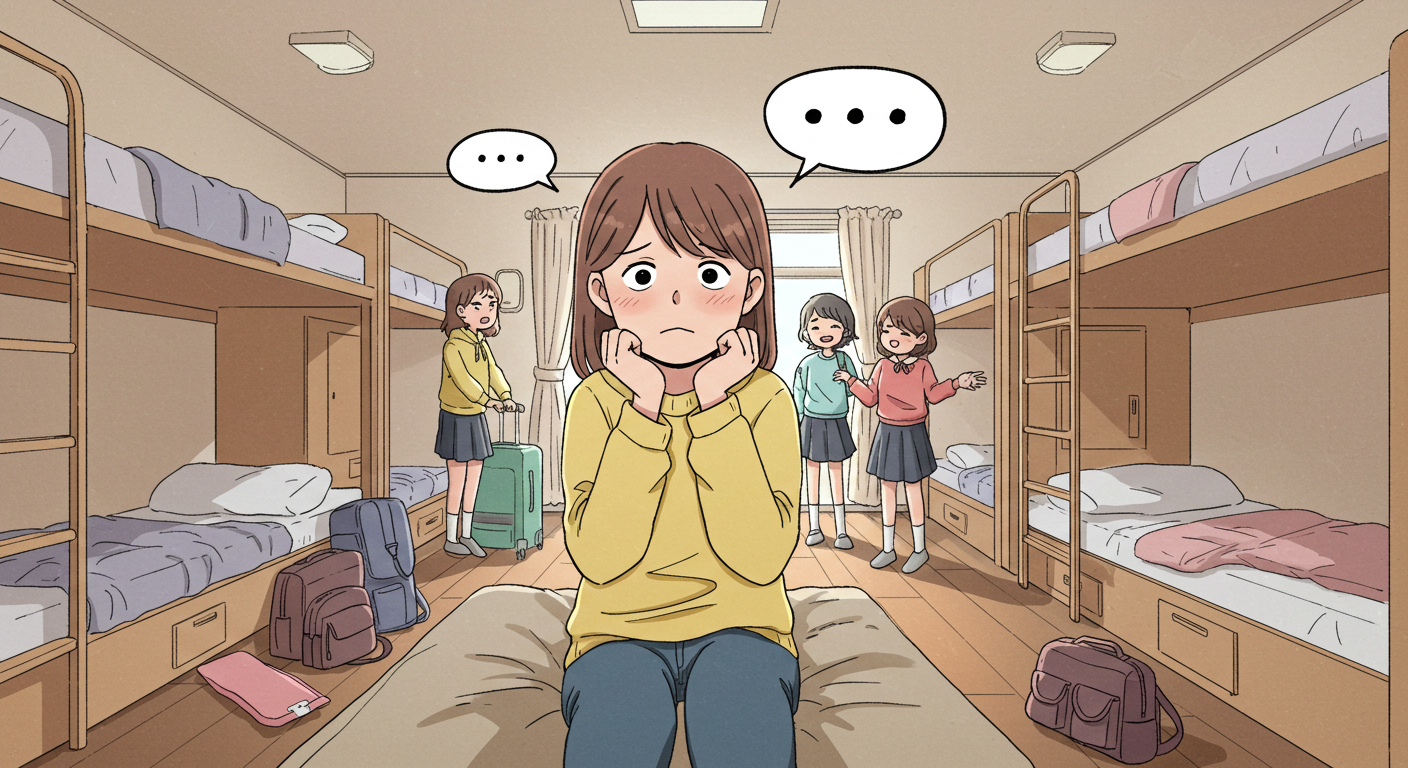

コミュニケーションへのプレッシャーは、特に深刻な不安要因です。修学旅行では、グループディスカッション、発表、レクリエーション活動など、積極的な参加や発言を求められる場面が多数あります。また、宿泊を伴うため、食事時間、入浴時間、就寝時間などの日常生活場面でも、友達や教師とのコミュニケーションが必要になります。「話さなければならない」というプレッシャーが持続的にかかることで、不安が増大していきます。

緊急事態への対応不安も見逃せません。体調不良や怪我、困りごとが発生した際に、それを適切に伝えることができないかもしれないという恐怖感があります。「助けを求めることができない」という状況への不安は、場面緘黙症の子どもにとって非常に大きな心理的負担となります。

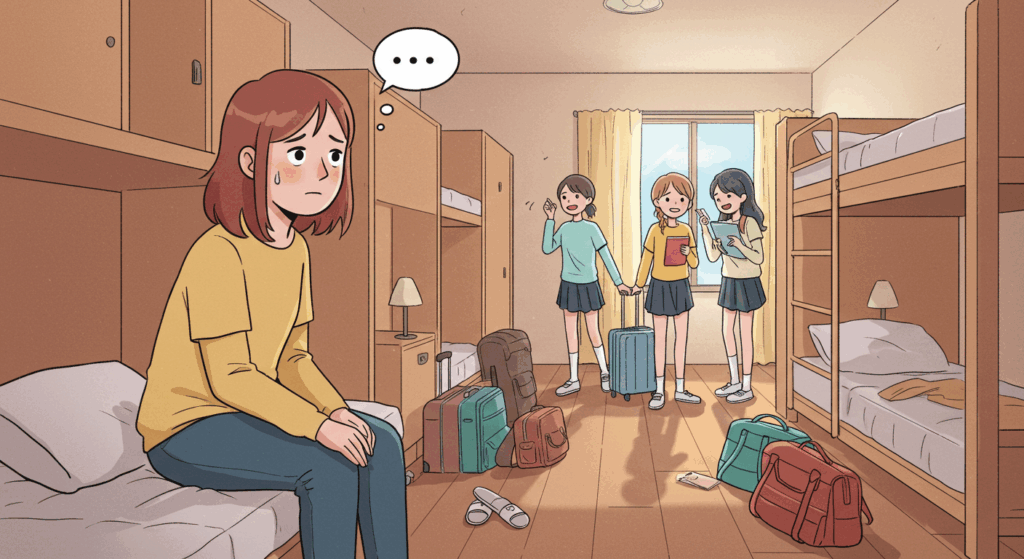

さらに、集団生活での孤立感への恐れもあります。みんなが楽しそうに話している中で、自分だけが参加できないという状況を想像することで、事前から強い不安を感じる場合があります。この不安は、修学旅行への参加意欲そのものを削いでしまう可能性もあるため、特に注意深い対応が必要です。

Q2: 修学旅行前の事前準備で保護者と学校が連携すべき具体的なポイントは?

修学旅行の成功は、事前準備の質で9割が決まると言っても過言ではありません。保護者と学校の密な連携により、その子の特性を正確に把握し、必要な配慮を事前に整えることが不可欠です。

まず、場面緘黙調査票(SMQ-R)を活用した症状の程度測定から始めます。誰とどこでどんな活動で話せるかの詳細な調査を行い、子どもの発話できる範囲と程度を正確に把握します。家庭での様子、普段の学校生活での様子、過去の宿泊経験や集団活動での反応なども含めて、包括的な情報収集を行います。

効果的な対応方法の共有も重要なポイントです。家庭で実際に効果があった声かけの方法、安心させるための工夫、不安が高まった時の対処法などを詳しく聞き取り、学校での対応に活かします。また、その子が興味を持っていることや得意なことについても確認し、修学旅行での活動に取り入れられるよう検討します。

宿泊先の詳細情報の事前共有は、不安軽減に直結する重要な準備です。部屋の構造、食事会場の様子、入浴施設の詳細、緊急時の連絡方法などを、写真や動画を用いて具体的に説明します。可能であれば事前見学を実施し、実際の環境を確認してもらうことも効果的です。

コミュニケーション手段の準備と練習も欠かせません。筆談用のノートやホワイトボード、スマートフォンやタブレットのメモ機能、緊急時用のサインカードなど、様々なコミュニケーション手段を準備し、事前に使い方を練習しておきます。「助けて」「トイレに行きたい」「気分が悪い」「一人になりたい」などの基本的なニーズを表現できるカードセットも作成します。

参加教職員への情報伝達体制の構築も重要です。場面緘黙症についての正しい理解、その子の特性や必要な配慮、コミュニケーション方法、緊急時の対応手順などを、参加する全ての教職員と共有します。対応マニュアルの作成や研修会の実施も効果的です。

段階的な心理的準備にも時間をかけます。修学旅行に対する期待や不安について、その子のペースに合わせて丁寧に聞き取りを行います。不安要素については具体的な対処法を一緒に考え、楽しみにしている部分については積極的に伸ばしていきます。

Q3: 宿泊学習中のコミュニケーション方法の工夫と緊急時対応はどうすればよい?

宿泊学習中のコミュニケーション支援は、多様な選択肢の提供と柔軟な対応が鍵となります。言葉での表現が困難な場面緘黙症の子どもにとって、代替コミュニケーション手段は生命線とも言える重要なツールです。

筆談システムの確立が最も基本的で効果的な方法です。専用のノートやホワイトボードを常に携帯し、教職員全員がその活用方法を理解しておきます。デジタル機器が使用可能な場合は、スマートフォンやタブレットのメモ機能、チャットアプリも活用できます。重要なのは、筆談が「特別なこと」ではなく「自然なコミュニケーション方法の一つ」として受け入れられる環境を作ることです。

非言語的コミュニケーションの活用も重要な要素です。うなずき、首振り、表情、ジェスチャーなどを使った意思疎通を積極的に取り入れます。イエス・ノーで答えられる質問カードや、感情を表現できるフェイスカードなども準備し、複雑な気持ちも表現できるよう工夫します。

緊急時対応システムの構築は、安全確保の観点から最も重要です。「緊急事態発生」を知らせる専用のカードやサインを事前に決めておき、教職員全員がそのサインを理解しておきます。体調不良、怪我、強い不安やパニック状態など、状況に応じた対応カードも用意し、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えます。

定期的な状況確認システムも欠かせません。教職員が定期的にその子の様子を確認し、表情や行動の変化を注意深く観察します。「大丈夫?」という問いかけに対して、親指を上げる(OK)、下げる(困っている)、横にする(どちらとも言えない)といった簡単なサインで答えてもらう方法も効果的です。

友達との関係性を活用したサポートも重要な要素です。その子が学校で話すことができる友達がいる場合は、その友達を通じた間接的なコミュニケーションも活用します。ただし、特定の友達に過度に依存することを避けるため、複数の理解者がサポートできる体制を整えます。

ICTツールの活用により、より豊かなコミュニケーションも可能になります。写真や動画を使った意思表示、音声入力機能を使った文字化、翻訳アプリを使った感情表現など、その子が使いやすいツールを柔軟に取り入れます。

緊急連絡体制の明確化も重要です。保護者への連絡方法、医療機関への連絡手順、緊急時の判断基準などを明確にし、全ての教職員が迷わず対応できるようにします。特に夜間の対応については、詳細なマニュアルを作成しておきます。

Q4: グループ編成や活動参加で場面緘黙症の子どもに必要な配慮事項とは?

グループ編成と活動参加への配慮は、場面緘黙症の子どもの修学旅行参加を成功に導く最も重要な要素の一つです。適切なグループ編成により、安心できる環境を提供し、その子なりの方法での参加を促進することができます。

人間関係を基盤とした戦略的グループ編成が基本となります。理想的なのは、普段から関係性の良い友達、特にその子が学校でも話すことができる友達と同じグループにすることです。また、優しく理解のある性格の友達を意図的にグループに含めることで、自然なサポート体制を構築できます。重要なのは、一人の友達に依存するのではなく、複数の理解者がいる環境を整えることです。

部屋割りでの細やかな配慮も欠かせません。安心できる友達との同室配置を基本とし、部屋のメンバー全員がその子の特性を理解していることが重要です。また、教職員の部屋をできるだけ近くに配置し、何かあった時にすぐに対応できる体制を整えます。

活動参加方法の多様化により、その子なりの参加形態を確保します。発表が必要な活動では、友達による代読、書面での提出、ジェスチャーでの表現など、複数の選択肢を用意します。グループディスカッションでは、記録係や資料係など、言葉でのコミュニケーションが比較的少ない役割を担当してもらうことも効果的です。

段階的参加の容認も重要な配慮です。いきなり全ての活動に参加するのではなく、見学から始めて徐々に参加度を上げていく方法や、一部の活動のみへの参加を認めるなど、柔軟な対応を行います。参加の程度は強制せず、その日の体調や気持ちに応じて調整できるようにします。

評価方法の工夫により、参加への動機を維持します。口頭での発表ができなくても、その子なりの方法で活動に貢献したことを積極的に評価し、記録に残します。「今日は筆談で意見を伝えてくれた」「グループの資料整理を丁寧にしてくれた」など、具体的な貢献を認めることで自己肯定感を高めます。

レクリエーション活動での配慮も必要です。大声を出すゲームや、みんなの前でパフォーマンスを求められる活動については、代替案を用意するか、その子が参加しやすい形に調整します。例えば、司会進行ではなく得点係を担当する、歌ではなく楽器演奏で参加するなどの工夫が考えられます。

食事時間での社会的配慮も重要です。会話が活発になる食事時間では、無理に会話に参加させようとせず、聞き役として参加することを認めます。興味のある話題があれば筆談で参加できるよう配慮し、食事の好みについても事前に確認して安心して食べられる環境を整えます。

活動の選択権の保障により、主体性を尊重します。複数の活動オプションがある場合は、その子が選択できるようにし、参加を強制しない環境を作ります。ただし、完全に孤立してしまわないよう、必ず何らかの形での参加機会を確保することも重要です。

Q5: 修学旅行後の振り返りと今後の学校生活への活かし方について教えて

修学旅行後の振り返りと継続支援は、一時的なイベントの成功を長期的な成長につなげる重要なプロセスです。適切な振り返りにより、成功体験を定着させ、今後の学校生活や人生への貴重な財産とすることができます。

成功体験の記録と可視化から始めます。修学旅行中の様子を詳細に記録し、その子が参加できた活動、頑張った場面、成長した部分を具体的に整理します。写真や動画も活用し、視覚的にも成功体験を確認できるようにします。「友達と一緒に部屋で過ごせた」「筆談で自分の気持ちを伝えられた」「緊急時にカードを使って助けを求められた」など、小さなことでも価値ある成長として記録します。

子ども自身との振り返り対話も重要です。その子のペースに合わせて、修学旅行での体験について話し合います。言葉での表現が困難な場合は、絵を描いてもらったり、写真を見ながら感想を文字で書いてもらったりするなど、様々な方法を活用します。楽しかったこと、頑張ったこと、次回はもっとこうしたいことなどを、プレッシャーをかけずに聞き取ります。

保護者との詳細な情報共有により、家庭でのフォローアップにつなげます。活動中の具体的な様子、効果的だった支援方法、子どもの反応や変化などを詳しく報告します。保護者からも、帰宅後の子どもの様子や変化について情報を得て、総合的な評価を行います。成功した部分については家庭でも称賛してもらい、課題については今後の改善策を一緒に検討します。

効果的だった支援方法の継続活用が、今後の学校生活での重要な取り組みとなります。修学旅行で成功したコミュニケーション方法、グループ活動での配慮、評価方法の工夫などは、日常の学校生活でも継続して実施します。これにより、修学旅行での成功体験を日常の学習活動でも再現し、継続的な成長を促進できます。

新たに発見された強みや可能性の活用も重要です。修学旅行を通じて明らかになったその子の新しい一面や能力については、今後の指導計画に積極的に取り入れます。例えば、記録を取るのが得意だとわかった場合は、学級活動での記録係を任せる、友達のサポートが上手だった場合は、困っている友達への支援役を依頼するなど、強みを活かした役割を提供します。

長期的な治療・支援計画への反映も必要です。医療機関で治療を受けている場合は、修学旅行での経験について主治医と情報共有し、今後の治療方針に活かしてもらいます。また、個別の教育支援計画にも修学旅行での学びを反映させ、継続的で一貫した支援を提供できるよう調整します。

クラス全体への影響の評価と活用も見逃せません。場面緘黙症の子どもへの配慮を通じて、クラス全体が多様性を認め合う姿勢を学んだ場合は、それを今後の学級運営にも活かします。互いの個性を尊重し、様々な参加方法を認め合う学級文化の醸成につなげることで、すべての子どもにとって居心地の良い環境を作ることができます。

次回以降の宿泊行事への準備として、今回の経験を活かした改善計画を立てます。うまくいった部分は継続し、課題があった部分については具体的な改善策を検討します。また、学年が上がることによる変化も考慮し、発達段階に応じた支援方法の調整も行います。

最も重要なのは、修学旅行での経験が「できた」という自信から「もっとできるかもしれない」という希望へとつながることです。適切な振り返りと継続支援により、場面緘黙症の子どもが自分自身の可能性を信じ、将来への前向きな気持ちを育てることができるでしょう。

コメント