場面緘黙症は、家庭では普通に話すことができるのに、学校や幼稚園などの社会的場面では話すことができない状態が続く症状です。この症状について長年誤解されてきたことの一つが、親の育て方や家庭環境が原因であるという考え方でした。特に「過保護にしすぎた」「甘やかしすぎた」といった自責の念を抱く保護者の方も少なくありません。

しかし、2025年現在の研究では、場面緘黙症と家庭環境の直接的な関連性はほとんどないことが明らかになっています。むしろ、適切な「過保護」は子どもの自立を促進し、「甘えさせ」は健全な発達に必要な要素であることがわかってきました。一方で、「甘やかし」や「過干渉」とは明確に区別する必要があります。

現代の心理学では、子育てにおける「過保護」「甘やかし」「境界線設定」について、従来の常識とは異なる科学的理解が進んでいます。場面緘黙症の子どもを持つ保護者にとって、これらの概念を正しく理解し、適切な関わり方を学ぶことは、子どもの回復と健全な発達を支援する上で極めて重要です。本記事では、最新の研究に基づいた正しい知識と具体的な対応方法について詳しく解説していきます。

Q1. 場面緘黙症の子どもに対して「過保護」は悪いことなのでしょうか?

結論から申し上げると、適切な「過保護」は場面緘黙症の子どもにとって必要であり、決して悪いことではありません。

従来の子育て観では「過保護は子どもの自立を妨げる」とされてきましたが、現代の心理学研究では全く逆の結果が示されています。精神科医佐々木正美氏の研究によると、「過保護は自立の芽を育て、過干渉は自立の芽を摘む」ことが科学的に証明されています。

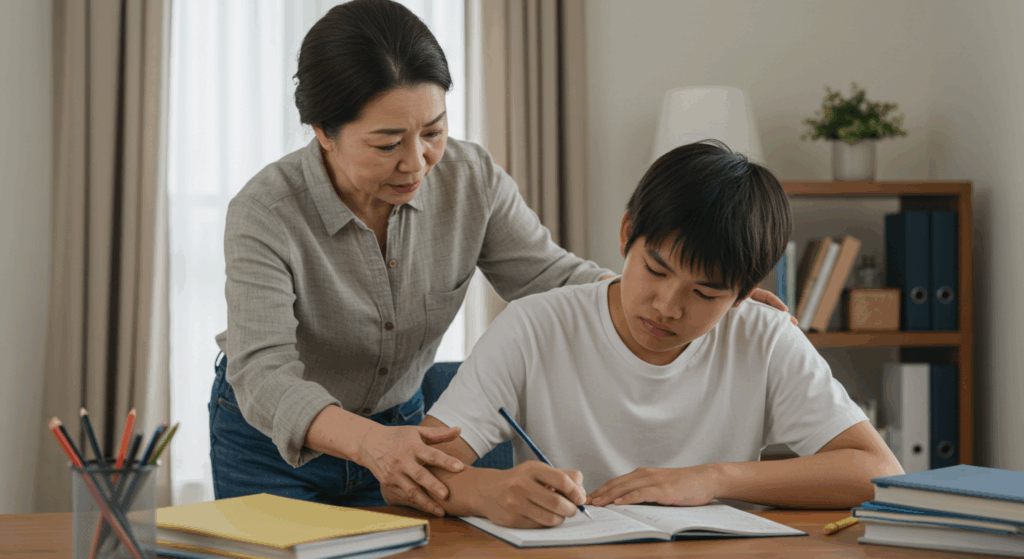

過保護の正しい定義は、子どもが求めてきた時に、親が時間と心を割いて応えることです。「抱っこして」「遊んで」「一緒にいて」といった子どもからの要求に対して、適切に応答することを指します。これは物質的な何かを与えるのではなく、親の体と心と時間を子どものために使うことを意味します。

場面緘黙症の子どもは、日常的に強い不安や恐怖感を抱えています。そのような状況で、親が安全基地として機能し、子どもの感情的なニーズに敏感に応答することは、治療的効果をもたらします。子どもが「助けて」「守って」と求めてきた時に、それに応えることで、子どもは安心感を得ることができ、結果として新しい挑戦への意欲を育てることができるのです。

研究によると、普段から親にたくさん受け入れられている子どもは、親やまわりの人たちの言うことも受け入れるようになる傾向があります。これは、適切な過保護が子どもの自己肯定感を高め、他者への信頼感を育てるためです。

過保護と過干渉の違いを理解することも重要です。過保護は「子どもが主体」の関わりであるのに対し、過干渉は「親が主体」の関わりです。子どもが望んでいないことに対して、親の意思で異なる方向にコントロールしようとすることは過干渉であり、これは確実に子どもの自立を阻害します。

場面緘黙症の子どもの場合、「話しなさい」「挨拶しなさい」と強要することは過干渉に該当し、症状の改善を妨げる可能性があります。一方で、子どもが不安を訴えた時に寄り添い、安心できる環境を提供することは適切な過保護であり、回復を促進します。

Q2. 「甘えさせ」と「甘やかし」の違いとは?場面緘黙症の子どもにはどちらが必要?

場面緘黙症の子どもには「甘えさせ」が必要であり、「甘やかし」は避けるべきです。この2つの概念は似ているようで全く異なる意味を持ちます。

甘えさせとは、子どもが主体となって、彼らのペースが守られている状態で、できないことに対して親がサポートしてあげることです。子どもの発達段階に応じた適切な依存欲求に応えることであり、将来的な自立の基盤を築く重要な要素です。例えば、不安で学校に行けない時に「大丈夫だよ、一緒にいるからね」と寄り添うことは甘えさせです。

甘やかしとは、大人の都合で子どもに何かを促したり、言うことを聞かせようとしたりすることです。子どもが泣きやまないからといって、不適切な要求(夜遅くまでゲームをするなど)を受け入れたり、物で解決しようとしたりすることは甘やかしに該当します。

場面緘黙症の子どもの場合、学校で話せないことに対する不安や自己否定感が強いことが多いです。このような状況で必要なのは、子どもの感情を受け止め、安心感を提供する「甘えさせ」です。「話せなくても大丈夫」「あなたはそのままで価値がある」というメッセージを伝え、子どもの存在自体を無条件で受け入れることが重要です。

研究によると、子どもの欲求に存分に答えてやると、子どもは満ち足りて自立が早まることが確認されています。これは、適切な甘えさせが子どもの情緒的安定をもたらし、探索行動や挑戦への意欲を高めるためです。

一方で、場面緘黙症の症状を改善させたいがために、「話したらゲームを買ってあげる」といった物的報酬で子どもをコントロールしようとすることは甘やかしであり、根本的な解決にはつながりません。このような外発的動機づけは、一時的な行動変化をもたらすかもしれませんが、内発的な成長や真の回復を阻害する可能性があります。

甘えさせの具体例:

- 不安な時に一緒にいてほしいと言われたら、時間を作って寄り添う

- 学校での出来事を話したがったら、じっくりと聞く

- 体調不良を訴えた時に、適切な休息を提供する

- 新しい挑戦に対する不安を表明した時に、段階的な支援を提供する

甘やかしの例(避けるべき):

- 子どもが騒ぐからといって、不適切な要求を受け入れる

- 症状改善のために物的報酬で釣る

- 親の都合で子どもの感情を無視する

- 一時的な静寂のために、根本的な問題を先送りする

場面緘黙症の子どもには、十分な甘えさせを通じて情緒的安定を図り、その上で段階的な成長を支援することが最も効果的なアプローチとされています。

Q3. 場面緘黙症の子どもに適切な境界線を設定するにはどうすればよいですか?

場面緘黙症の子どもへの境界線設定は、通常よりもさらに慎重で柔軟なアプローチが必要です。適切な境界線は子どもの安全と健全な発達を支援しますが、不適切な設定は症状を悪化させる可能性があります。

境界線設定の基本原則

まず理解すべきは、境界線とは「何が許可され、何が許可されないか」を明確にすることであり、子どもが安全で予測可能な環境の中で成長するための枠組みです。場面緘黙症の子どもの場合、一般的な境界線設定に加えて、症状特有の配慮が必要になります。

発達段階適応性:子どもの年齢や発達段階だけでなく、場面緘黙症による社会的スキルの発達遅れも考慮します。例えば、10歳の子どもでも、社会的場面での経験値は実年齢より低い可能性があります。

症状への配慮を含む一貫性:基本的なルールは一貫して適用しますが、場面緘黙症の症状が関わる場面では適切な調整を行います。「挨拶は大切」という価値観を保ちながらも、「声に出せない時は会釈やうなずきでも良い」といった代替手段を認めます。

段階的な期待設定:いきなり高い目標を設定するのではなく、小さな段階に分けて境界線を設定します。「クラス全員の前で発表する」ことを最終目標とするなら、まず「先生との一対一で話す」から始めるといった具合です。

具体的な境界線設定方法

安全に関する境界線:これは絶対に譲れない部分です。危険な行動や他者を傷つける行為については、場面緘黙症の有無に関わらず明確な制限を設けます。ただし、伝達方法は子どもが理解しやすい形で行います。

社会的ルールの境界線:一般的な社会的ルール(時間を守る、他者を尊重するなど)は維持しますが、表現方法に柔軟性を持たせます。「お礼を言う」ルールがある場合、声に出せない時は手紙やジェスチャーでも良いとします。

学習に関する境界線:学習への取り組み姿勢は求めますが、発表や音読などの評価方法を調整します。「勉強は大切」という境界線は維持しながら、子どもが参加しやすい形での学習参加を認めます。

感情表現の境界線:場面緘黙症の子どもは、感情表現が制限されている場合があります。「感情は自然なもので、表現して良い」という境界線を設定し、様々な表現方法(絵、文字、身体表現など)を認めます。

境界線設定時の重要な配慮事項

説明の工夫:なぜそのルールが必要なのか、子どもの理解レベルに合わせて説明します。場面緘黙症の子どもは不安が強いため、変化や新しいルールに対する理由を十分に説明することが重要です。

愛情の明確な伝達:厳しさの背後にある愛情や配慮を言葉や行動で明確に示します。「あなたを守りたいから」「あなたの成長を願っているから」といったメッセージを伝えます。

成功体験の積み重ね:設定した境界線を守れた時は、積極的に認めて褒めます。小さな成功でも大きな成長として扱い、子どもの自信につなげます。

柔軟な調整:症状の変化や子どもの成長に応じて、境界線を見直し調整します。硬直的なルールは回復を阻害する可能性があります。

このような配慮を含む境界線設定により、場面緘黙症の子どもも安心して成長できる環境を整えることができます。

Q4. 場面緘黙症の原因は親の育て方や家庭環境にあるのでしょうか?

現在の研究では、場面緘黙症と親の育て方や家庭環境に直接的な関連性はほとんどないことが明らかになっています。この誤解により多くの保護者が不必要な自責の念を抱いていますが、科学的根拠に基づく正しい理解が重要です。

場面緘黙症の本質的理解

場面緘黙症は2025年現在の医学的分類では「不安症群」に位置づけられており、生物学的要因と気質的要因が主要な原因とされています。幼児で約1%、小学生で約0.5%の出現率が報告されており、これは決して稀な症状ではありません。

重要なのは、場面緘黙症が「しゃべりたくてもしゃべれない状態」であり、子どもの意志や性格の問題ではないということです。不安や恐怖感が強すぎて、声を出すことができない状態なのです。これは脳の働きや神経系の特性に関連しており、親の育て方が直接的に引き起こすものではありません。

従来の誤った考え方の問題点

長年にわたって「過保護な育て方が原因」「甘やかしすぎた結果」といった考え方が広まっていましたが、これらは科学的根拠のない偏見でした。このような誤解が生まれる背景には、以下のような要因があります:

家庭では話せるという事実の誤解:家では普通に話すことができるため、「学校で話さないのは甘えている」と誤解されることがあります。しかし、これは安心できる環境と不安な環境の違いによるものであり、決して甘えではありません。

症状の理解不足:場面緘黙症の症状や仕組みについての理解が不足していたため、行動面だけを見て判断されることが多くありました。

社会的偏見:「しっかりしつけられていない」「親の愛情不足」といった社会的偏見が、保護者への批判につながっていました。

実際の原因に関する最新知見

現在の研究では、場面緘黙症の発症には以下の要因が関与していると考えられています:

遺伝的要因:不安症や内向性に関連する遺伝的素因があることが明らかになっています。しかし、これは誰の責任でもない生物学的特性です。

気質的要因:生まれ持った敏感さや慎重さなどの気質特性が関与しています。これらは個性の一部であり、適切な支援により長所として活かすことも可能です。

環境的トリガー:引っ越し、入学、転校などの環境変化が症状の発現のきっかけとなることがありますが、これも直接的な原因ではなく、症状が表面化するタイミングに過ぎません。

神経学的要因:脳の不安処理システムや言語中枢の働き方に個人差があることが関与している可能性が指摘されています。

保護者の自責感への対応

多くの保護者が「自分の育て方が悪かった」と自責の念を抱きがちですが、これは全く根拠のない自責です。むしろ、保護者の愛情深い関わりが、子どもにとって重要な支えとなっています。

場面緘黙症の子どもが家庭で自然に話すことができるのは、保護者が安心できる環境を提供している証拠です。これは決して「甘やかし」ではなく、子どもにとって必要な安全基地を提供している素晴らしい育児の成果なのです。

正しい理解に基づく対応

原因探しよりも重要なのは、現在の子どもの状況を理解し、適切な支援を提供することです。場面緘黙症は適切な支援により改善可能な症状であり、保護者の理解と協力が回復の重要な要素となります。

保護者にできることは、子どもを責めるのではなく、症状を理解し、専門家と連携しながら長期的な視点で支援することです。自責の念を抱く代わりに、子どもの味方として寄り添い、小さな変化や成長を認めて褒めることが、最も効果的な支援となります。

Q5. 過干渉と適切なサポートの見分け方は?場面緘黙症の子どもへの関わり方

過干渉と適切なサポートを見分ける最も重要なポイントは、「子どもが主体か、親が主体か」という視点です。場面緘黙症の子どもへの関わりにおいて、この区別を理解することは症状の改善に直結する重要な要素となります。

過干渉の特徴と問題点

過干渉とは、子どもが望んでいないことに対して、親の意思で異なる方向にコントロールしようとすることです。場面緘黙症の子どもに対する過干渉の典型例には以下があります:

「話しなさい」「挨拶しなさい」といった直接的な指示を繰り返す

子どもの気持ちを無視して、無理やり社交的な場面に参加させる

「他の子はできているのに」といった比較による圧力をかける

子どもの不安や恐怖感を「甘え」として否定する

症状改善のために、子どもの意志に反する活動を強制する

このような過干渉は、子どもの自主性や判断力の発達を阻害し、場面緘黙症の症状を悪化させる可能性が高いです。子どもは更に不安を感じ、話すことへの恐怖感が増大してしまいます。

適切なサポートの特徴

一方、適切なサポートとは、子どもの欲求や感情に寄り添い、子どもが求めた時に適切に応答することです。場面緘黙症の子どもへの適切なサポートには以下があります:

子どものペースを尊重する:話せるようになるまでの時間は個人差があることを理解し、焦らずに見守る

非言語コミュニケーションを認める:うなずき、ジェスチャー、筆談などの代替手段を積極的に受け入れる

安心できる環境を提供する:家庭を子どもにとっての安全基地として機能させる

小さな変化を認めて褒める:わずかな進歩も大きな成長として評価し、積極的に認める

専門家との連携:必要に応じて専門家の支援を求め、科学的根拠に基づいた対応を行う

具体的な見分け方のチェックポイント

日常の関わりにおいて、以下のチェックポイントを参考にして、過干渉と適切なサポートを見分けることができます:

動機の確認:その行動は子どものためか、それとも親の不安解消のためか

タイミング:子どもが求めている時か、親の都合で行っているか

強制性:子どもに選択の余地があるか、一方的に強要しているか

結果への反応:子どもが拒否した時に受け入れられるか、怒りや失望を示すか

長期的視点:その場しのぎの解決を求めているか、根本的な成長を支援しているか

場面緘黙症特有の適切な関わり方

段階的アプローチ:いきなり大きな変化を求めるのではなく、小さなステップを積み重ねます。「明日から学校で話しなさい」ではなく、「家で練習してみよう」から始めます。

プレッシャーの排除:「話さなければならない」という圧力を取り除き、「話せなくても大丈夫」というメッセージを伝えます。

代替手段の提供:音声での会話以外のコミュニケーション方法を積極的に提供し、子どもが表現しやすい環境を整えます。

成功体験の創出:子どもが「できた」と感じられる小さな成功体験を意図的に作り出し、自信の向上を図ります。

情緒的支援:子どもの感情を受け止め、不安や恐怖感に共感的に対応します。「怖いんだね」「不安だよね」といった気持ちの言語化を行います。

失敗への対応の違い

過干渉と適切なサポートの大きな違いは、子どもが期待通りの行動を取れなかった時の対応にも表れます:

過干渉の場合:失望や怒りを示し、「なぜできないの」「努力が足りない」といった責任を子どもに押し付ける

適切なサポートの場合:「大丈夫、またの機会にしよう」「今日はよく頑張ったね」と子どもの努力を認め、次の機会への準備を一緒に考える

長期的な影響の理解

適切なサポートを継続することで、場面緘黙症の子どもは徐々に自信を回復し、自分なりのペースで成長していきます。一方、過干渉を続けると、症状の改善が遅れるだけでなく、親子関係にも悪影響を与える可能性があります。

重要なのは、「治してあげよう」という考え方から「一緒に成長しよう」という考え方への転換です。子どもの主体性を尊重し、親は支援者としての役割を果たすことが、最も効果的なアプローチとなります。

コメント