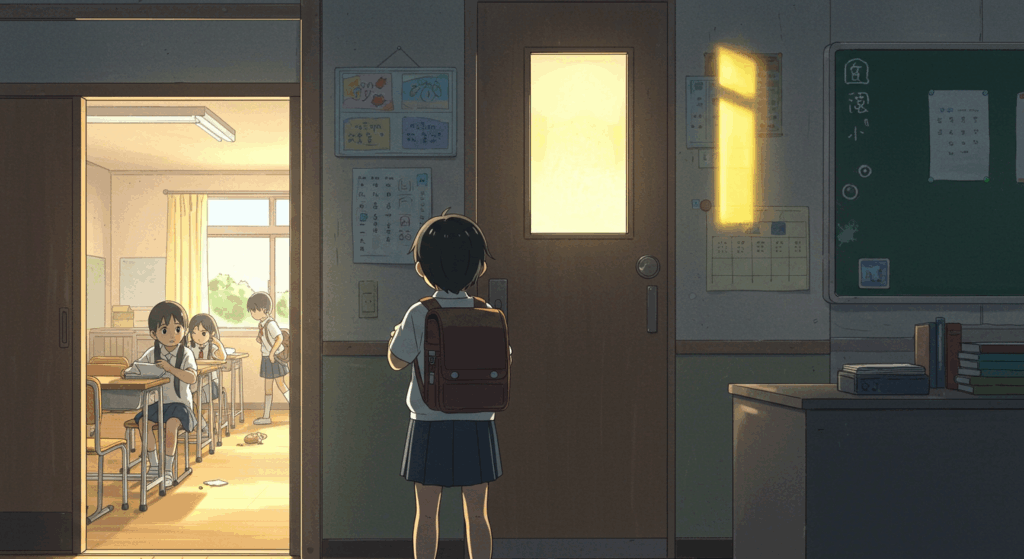

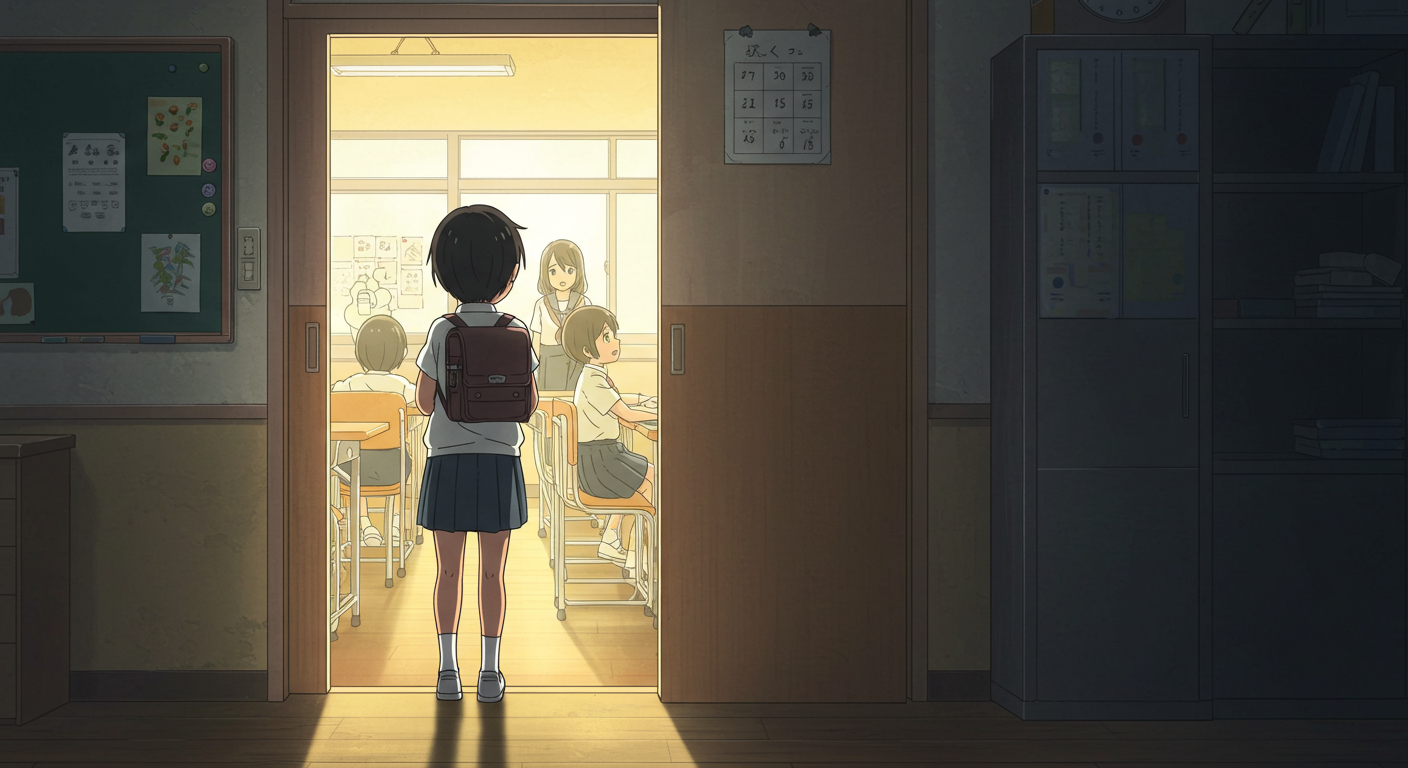

教室に入ることができない子供たちへの理解と支援は、現代社会において非常に重要な課題となっています。2024年度の文部科学省の調査データが示すように、不登校児童生徒数は過去最多を記録し続けており、特に小学生の増加率が24%という驚異的な数値を示している状況です。これらの数字が物語っているのは、単なる教育問題を超えた社会全体で取り組むべき深刻な課題であり、一人ひとりの子供が抱える複雑な背景を理解し、適切な支援を提供することの重要性です。教室という空間に入ることができない子供たちは、決して怠けているわけでも甘えているわけでもなく、様々な困難を抱えながらも学びへの意欲を失っていない場合が多く、彼らには段階的で個別化された慣らし方が必要なのです。

不登校の現状と背景理解

現在の不登校状況は過去に例を見ないほど深刻化しており、小中高を含めた総数は41万5,252人という数字に達しています。この中でも特に注目すべきは、年間の欠席日数が90日以上という長期化した不登校児童生徒が19万392人を占めている点です。これらの統計は、不登校が一時的な問題ではなく、長期間にわたって子供たちの学習機会を奪っている現実を物語っています。

不登校となる背景要因は多岐にわたっており、学習面での困難さから生じる自信の喪失、クラスメートとの人間関係における摩擦やいじめ、家庭環境の急激な変化、そして発達特性による学校環境への適応困難などが複雑に絡み合っています。特に重要な認識として、不登校は子供たちが発するSOSのサインとして理解する必要があり、表面的な行動だけを見て判断するのではなく、その背景にある子供の心の声に耳を傾けることが求められます。

教室に入れない子供たちの多くは、集団に対して心身がすくんでしまう状態を経験しており、これは高所恐怖症や閉所恐怖症といった不安障害と同様のメカニズムで生じています。このような状態にある子供に対して説得や説教を行っても効果は期待できず、むしろ不安や恐怖感を増大させてしまう可能性が高いのです。

段階的慣らし方の理論的基盤

教室に入れない子供への支援において最も重要な理念は、段階的エクスポージャー(暴露療法)の考え方を応用したスモールステップアプローチです。この手法では、子供の主観的不安単位(SUD)を40程度から始めることが推奨されており、最初の段階で「避けずに挑戦してみたら恐れていたことが起きなかった」という成功体験を積み重ねることに重点を置いています。

不登校からの回復過程は、初期段階・中期段階・後期段階の3つの段階に分けて理解することができます。初期段階では、心身が疲弊しきった状態であり、この時期に必要なのは「心と体をゆっくり休ませること」です。無理に勉強を強要したり、学校復帰を急かしたりすることは、子供の回復を妨げる要因となります。

中期段階に入ると、エネルギーが少しずつ回復し始め、家庭内での活動に興味を示すようになります。この時期から学校との接点を少しずつ作っていくことが可能となり、段階的な慣らしプログラムを開始する適切なタイミングと考えられます。

後期段階では、学校への復帰を現実的に考えられるようになり、具体的な準備を始める時期となります。この段階において重要なのは、スモールステップで確実に前進することであり、焦って大きな変化を求めるのではなく、小さな成功を積み重ねることで子供の自信を育てていきます。

具体的なスモールステップの実践

段階的な慣らし方を実践する際の具体的なステップは、子供の状況に応じてカスタマイズする必要がありますが、一般的な流れとして以下のような段階を設定することができます。

第1段階:学校周辺への慣れでは、保護者と一緒に学校の門まで行くことから始めます。この段階では学校に入る必要はなく、単に学校という場所に近づくことに慣れることが目的です。子供が安心感を持てるよう、保護者が寄り添いながら短時間の滞在から始め、徐々に滞在時間を延ばしていきます。

第2段階:校舎内への入場では、校舎に入り、保健室で短時間過ごすことを目標とします。保健室は学校内でも比較的安心できる環境であり、養護教諭という専門職員がいることで子供も安心感を得やすい場所です。この段階では、他の児童生徒との接触を避け、静かで落ち着いた環境での時間を過ごすことが重要です。

第3段階:教室環境への慣れとして、放課後の教室を見学します。他の児童生徒がいない時間帯であることで、教室という空間に対する恐怖感や不安感を軽減することができます。自分の席を確認したり、教室の雰囲気に慣れたりすることで、次の段階への準備を整えます。

第4段階:別室での学校生活体験では、授業のない時間帯に別室で過ごすことから始めます。校内教育支援センターや相談室などを活用し、学校にいながら教室とは異なる環境で時間を過ごします。この段階では、学校のリズムに合わせた生活パターンを身につけることが重要な目標となります。

第5段階:部分的授業参加として、好きな教科の授業だけ別室で受けることを試みます。教室での授業をリアルタイムで別室で受講したり、録画された授業を視聴したりすることで、学習への参加感を維持しながら段階的に学校生活に慣れていきます。

第6段階:限定的クラス参加では、給食の時間だけクラスに参加することから始めます。給食は比較的リラックスした時間であり、クラスメートとの自然な交流が生まれやすい場面です。この段階では、短時間でもクラスの一員として過ごす体験を積み重ねることが重要です。

第7段階:時間限定登校として、午前中だけ教室で過ごすことを目標とします。朝の会から午前中の授業終了まで教室にいることで、学校生活のリズムをより深く体験し、完全な復帰への準備を整えます。

第8段階:通常登校への移行では、一日を通して教室で過ごすことを目指します。この段階に到達するまでには相当な時間と努力が必要であり、決して焦ることなく子供のペースに合わせて進めることが重要です。

各段階において最も大切なのは、子供が「できた」という成功体験を積み重ねることです。無理に次の段階へ進むのではなく、各段階で安定した状態を確保してから次へ進むことが、長期的な成功につながります。

別室登校と保健室登校の戦略的活用

別室登校と保健室登校は、教室復帰への重要な中間ステップとして機能します。別室登校は、教室に入れない子供が学校内の別の場所で学習する支援方法であり、完全な不登校状態から教室復帰への橋渡しとしての役割を果たします。

別室登校の最大のメリットは、個人のペースで学習できる点にあります。通常の授業では、クラス全体のペースに合わせる必要がありますが、別室登校では個人の状況に応じて柔軟に学習を進めることができます。苦手な科目にじっくりと時間をかけたり、得意な科目を効率的に進めたりすることで、学習への自信を回復させることが可能になります。

保健室登校は、養護教諭という専門職員がいる環境で、心身のケアを受けながら学校生活に慣れていく方法です。日本学校保健会の平成28年度データによると、多くの学校で保健室登校が実施され、不登校の予防と教室復帰への効果が確認されています。

保健室登校の重要な効果として、子供の孤立を防ぐことが挙げられます。特に不登校で自宅に引きこもりがちになっている子供の場合、社会との関わりが絶たれた状態になることが多く、保健室という安全な場所での人との触れ合いが社会復帰への重要な第一歩となります。

多くの中学校では、別室登校は出席扱いとなります。これは「クラスの教室にいなくても、学校に来ていれば欠席者ではない」という考えに基づくもので、内申書への影響を心配する保護者にとって安心材料となります。また、生活リズムの乱れをリセットし、学校生活に沿ったリズムに合わせるきっかけとしても機能します。

放課後登校という選択肢も効果的です。これは児童生徒が在籍するクラスが下校した後の放課後に、保護者と一緒に登校し、短時間で先生と雑談や勉強を進める登校形態です。保健室登校や別室登校の前ステップとしても有効であり、学校という場所への恐怖感を軽減する効果があります。

分離不安への理解と対応

教室に入れない子供の中には、保護者と離れることに強い不安を抱く分離不安を持つケースが少なくありません。特に小学校低学年に多く見られる母子分離不安は、母親から離れることに強い不安を感じ、学校生活への適応を困難にする要因となります。

分離不安を持つ子供の特徴として、母親の関心や愛情をたびたび確認し、つなぎとめようとする傾向があります。これは子供なりの不安への対処法であり、決して甘えやわがままではないことを理解することが重要です。

分離不安への効果的な対応では、安心感を与える段階的アプローチが必要です。急に長時間の分離を強要するのではなく、まずは短時間から始めて徐々に離れる時間を延ばしていく方法が効果的です。

具体的な段階として、最初は母親が学校の廊下で待機し、子供が教室や別室で短時間過ごすことから始めます。次の段階では母親が校門で待機し、その後は学校の近くで待機、最終的には自宅で待機というように、物理的な距離を徐々に広げていきます。

この過程において重要なのは、子供との約束を必ず守ることです。「○時になったらお迎えに来る」「ここで待っている」といった約束を確実に履行することで、子供は安心感を持って分離に慣れていくことができます。

専門的なサポートを活用することも重要な選択肢です。「不登校こころの相談室」などの専門機関では、臨床心理士や公認心理師によるオンラインカウンセリングを提供しており、分離不安に悩む子供や保護者に対して適切なサポートを行っています。

感覚過敏への配慮と環境整備

教室に入れない理由の一つとして、感覚過敏が挙げられることが多くあります。感覚過敏は、日常的な刺激に対して過度に敏感に反応する状態であり、学校環境での様々な刺激が子供にとって苦痛となり、不登校の原因となることがあります。

聴覚過敏の例として、段ボールやノートの紙が擦れる音、黒板の板書をする音、クラスのざわめき、廊下の足音などが挙げられます。これらの音が頭痛や強い不快感を引き起こし、教室にいること自体が困難になる場合があります。

視覚過敏では、蛍光灯の明滅、陽光の反射、色彩の組み合わせなどに過敏に反応し、集中力の低下や疲労感を引き起こすことがあります。触覚過敏では、特定の素材や質感に対する嫌悪感、他者との身体的接触への過敏さなどが見られます。

2024年4月からは、塾や習い事などの事業者でも合理的配慮が義務化されており、教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となりました。合理的配慮とは、「障害のある子供が、他の子供と平等に『教育を受ける権利』を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」と定義されています。

感覚過敏研究所では、保護者が子供の感覚過敏について学校に相談する際に使用できる「感覚過敏相談シート」を作成し、無料公開しています。このようなツールを活用することで、学校との連携がスムーズになり、適切な環境調整が実現しやすくなります。

合理的配慮は提供側にとって「過度な負担とならないもの」とされているため、学校との十分な話し合いが必要ですが、これは決してわがままではなく、子供が自分の力を発揮しやすくするための必要な工夫として理解することが重要です。

認知行動療法の活用と実践

教室に入れない子供への支援において、認知行動療法(CBT)は非常に効果的なアプローチとして注目されています。認知行動療法は、不適応な思考パターンや行動パターンを修正し、より適応的な対処方法を身につけることを目的としています。

まずサイコエデュケーション(心理教育)を行い、パニック発作や予期不安、広場恐怖などのメカニズムを理解してもらいます。子供自身が自分の状態を客観的に理解することで、不安や恐怖への対処法を学ぶ動機が高まります。

エクスポージャー法(暴露療法)は、不安を喚起する刺激に段階的にさらすことによって不安を軽減していく方法です。これは主に不安障害、PTSD、強迫性障害などに用いられる手法ですが、教室に入れない子供への支援にも応用できます。

エクスポージャー療法を実践する際には、高すぎる目標設定は避けることが重要です。無理に不安・恐怖に立ち向かわせることは、かえって不安を高め、自信の喪失や症状の悪化につながる可能性があります。医師や治療者の指導の下、一歩一歩確実に進めていくことが成功の鍵となります。

日々の状態を観察し、記録することも重要な要素です。パニック発作の頻度や症状、不安の程度、避けたい状況などを詳細に記録することで、パターンを把握し、より効果的な介入方法を見つけることができます。

学校内支援体制の充実

2024年8月29日に文部科学省は、義務教育段階の不登校児童生徒が学校外で学習した成果を学校での成績に反映できるようにする法令改正を公布・施行しました。これにより、学校外の機関で相談・指導による出席扱いとなった児童生徒は32,623人、自宅でICTなどを活用して学習活動を行い、出席扱いとなった児童生徒は10,409人に達しています。

校内教育支援センターは、教育支援センターの機能を各学校内に持たせたもので、「スペシャルサポートルーム」や「校内フリースクール」などとも呼ばれています。2024年時点で全国の46.1%の公立小・中学校に設置されており、文科省の事業により今後も拡大していく見込みです。

東京都足立区では2024年度から「スモール・ステップ・ルーム(SSR)」を開設し、不登校未然防止策として新たな取り組みを始めています。このような学校内の支援体制を活用することで、教室に入れない子供に対してより柔軟で個別化された対応が可能になっています。

校内支援体制の活用においては、個別の教育支援計画を作成することが重要です。この計画では、子供の特性や困難さを詳細に記録し、必要な支援内容を明確化することで、一貫した支援を提供することができます。

保護者支援とコミュニケーション

教室に入れない子供への支援において、保護者の役割は極めて重要です。保護者自身が適切な知識と心構えを持つことで、子供の回復プロセスを効果的に支援することができます。

保護者が絶対にやってはいけないこととして、無理に原因を問いただすこと、感情的に叱責したり無理な励ましをすること、無理やり学校に行かせることが挙げられます。特に注意すべき統計として、自殺した不登校児の75%は再登校していたというデータがあり、無理な登校が深刻な結果につながる可能性があることを認識する必要があります。

効果的な声かけとしては、まず子供を安心させる言葉が重要です。「あなたの味方だよ」「ゆっくり休もうね」「学校に行かなくても大丈夫」といった肯定的なメッセージを伝えることで、子供は安心感を得ることができます。

逆に避けるべき声かけとして、「なんで学校に行けないの?」「みんな頑張ってるよ」「このままじゃダメだよ」といった、子供を追い詰める言葉は絶対に使用してはいけません。

保護者の心構えとして最も大切なのは、子供が自分とは別の個性を持った存在であることを認めることです。異なる感じ方や能力があることを受け入れ、見守りの姿勢を維持することが重要です。

小さな変化や成長を認めることも効果的です。「今日は早く起きられたね」「一緒に買い物に行けて嬉しかった」など、できたことを具体的に褒めることで、子供の自己肯定感を育てることができます。

保護者自身のサポート体制も重要であり、初期段階では母子登校から始め、徐々に一人で登校できるようにコーチングでサポートする方法が効果的です。夏休みの登校日から練習登校を行い、少しずつ学校に慣らしていく段階的アプローチが推奨されています。

ゲーム依存と生活リズムの調整

不登校中の子供の多くが直面する課題として、ゲーム依存と昼夜逆転があります。これらは単なる怠けではなく、子供なりの苦しみから生じる対処行動であることを理解することが重要です。

ゲーム依存の実態として、不登校の子供がゲームに没頭するのは、不安や罪悪感から自分を守るための行動です。ゲームの世界は子供にとって安全な居場所であり、成功体験を得られる場所でもあります。2024年の調査によると、不登校児童の多くが長時間のゲームプレイを行っており、これが保護者の大きな悩みの種となっています。

昼夜逆転への理解として、不登校の子供にとって朝は最も辛い時間帯であり、夜は自分だけが起きている天国のような時間として感じられています。無理に生活リズムを戻そうとするのではなく、日中の時間を子供にとってストレスの少ない、家族と快適に過ごせる時間にすることが重要です。

やってはいけない対応として、ゲーム機を一方的に取り上げる、携帯を解約する、一方的にルールを決めるといった行為は絶対に避けるべきです。これらの行為は子供が拒否されたと感じさせ、暴力的になったり、隠れてゲームをするようになったりする可能性があります。

推奨される対応方法は、まず子供の辛い気持ちを理解することです。知的理解ではなく、感覚的・感情的に理解することが必要です。その上で、子供と話し合いながら具体的で現実的なルールを作ります。「1日2時間まで」「夜9時以降はゲーム禁止」など、一緒に決めたルールであれば守りやすくなります。

ゲームに代わる興味の発見も重要な要素です。子供と一緒に外出したり、新しい趣味を探したりすることで、ゲーム以外の楽しみを見つける手助けをします。専門的な介入が必要な場合は、メンタルヘルスクリニックや精神科、心療内科などの専門機関への相談も検討すべきです。

フリースクールと教育支援センターの選択

教室に入れない子供の学習支援として、フリースクールと教育支援センターの活用があります。2024年には、これらの支援制度がさらに充実し、多様な学びの場が提供されるようになっています。

教育支援センター(適応指導教室)は、公的機関が運営する施設で、基本的に無料で利用できます。教育委員会が主体となって運営しており、不登校状態にある児童生徒の学校復帰支援と社会的自立をサポートすることを目的としています。出席日数としてカウントされるため、内申書への影響を心配する保護者にとって安心材料となります。

一方、フリースクールは個人や企業、NPO法人などの民間団体によって運営されています。2015年度の調査では、授業料の平均額は月額約3万3,000円、入会金の平均額は約5万3,000円となっています。子供たちの自主性と創造性を尊重し、固定されたカリキュラムや時間割がないことが特徴です。

2024年6月からは、東京都でフリースクール等利用者支援事業が開始され、フリースクール等の利用料を助成する制度が始まりました。これにより、経済的な負担が軽減され、より多くの子供たちが適切な支援を受けられるようになっています。

教育支援センターとフリースクールの主な違いは、運営主体(公的機関か民間か)、費用(無料か有料か)、学習アプローチ(学校復帰重視か自主性重視か)、出席扱い(原則出席扱いか要相談か)にあります。

学校との連携システム構築

教室に入れない子供を支援するためには、保護者と学校の効果的な連携が不可欠です。個別の教育支援計画を活用し、担任との建設的な話し合いを行うことで、子供に最適な支援環境を構築することができます。

個別の教育支援計画は、障害のある子供の教育的ニーズを正確に把握し、乳幼児期から学校卒業後まで一貫して的確な教育的支援を行うことを目的として策定されます。教育、福祉、医療、労働等の関係機関が密接に連携し、それぞれの側面からの取組を示した計画です。

学校との連携においては、発達障害者支援センターなどに個別支援委員会へのアドバイザー派遣を依頼したり、専門家を招いた研修会を開催して全職員の共通理解を図ったりすることが効果的です。

担任との面談では、親や兄弟、友人関係、学習の状況など、子供に関する情報を整理し、現状や希望を具体的に伝えることが大切です。学校側と相談する際には、別室登校や保健室登校などの具体的な支援方法について詳細に話し合います。

子供の特性や状況に応じた環境調整が必要かを明確にし、実施可能な支援計画を立てることが重要です。文部科学省や地方自治体が提供する個別の教育支援計画のテンプレートを活用することで、より体系的な支援計画を作成することができます。

成功事例と実践的タイムライン

2024年の成功事例として、エンカレッジから10名の子供たちが再登校に成功しました。神奈川県の小学3年生男子は2年間の長期不登校から新学期に復帰し、愛知県の小学1年生女子は2024年9月2日に夏休み中から徐々に慣らして再登校を果たしました。埼玉県の小学5年生男子は7か月ぶりに2024年9月4日に復帰し、大阪府の小学4年生の男の子は2024年11月27日に再登校することができました。

これらの成功事例に共通する要素として、春休み・夏休み明けなどの新学期タイミングでの復帰が多いことが挙げられます。久しぶりの登校は大きなストレスと緊張を伴うため、適切なサポートが必要であることも分かります。

勇気を出して一歩踏み出した経験は、「僕はやったらできるんだ!」という自己効力感を高め、今後の人生にも役立つとされています。長期不登校の児童も「本当は行きたかった」という気持ちを持っており、家族に気を使われることも申し訳なく感じていたケースがあります。

復帰時には「心臓飛び出そう」と言いながらも、勇気を出して力強く踏み出すことができた子供たちの体験は、段階的な準備の重要性を示しています。成功する教室復帰には、専門家のサポート、保護者の協力、そして何より子供本人のペースを尊重することが重要であることが明らかになっています。

まとめと今後への展望

教室に入れない子供への段階的な慣らし方は、一人ひとりの子供の状態や特性に応じて柔軟に対応することが最も重要です。初期・中期・後期の段階を理解し、スモールステップで確実に前進することが成功への鍵となります。別室登校や保健室登校などの選択肢を戦略的に活用し、感覚過敏への配慮や合理的配慮を適切に行うことで、子供たちが安心して学校生活を送れる環境を整えることができます。

2024年から2025年にかけて、学校内外の支援体制がさらに充実し、不登校児童生徒への対応がより柔軟になってきています。ICTを活用した学習や校内教育支援センターの拡充など、多様な学びの選択肢が増えており、子供たちの個別ニーズに応じた支援が可能になっています。

保護者の適切な心構えと声かけ、ゲーム依存や昼夜逆転への理解ある対応、フリースクールや教育支援センターなどの外部リソースの活用、そして学校との綿密な連携が、子供の回復と成長を支える重要な要素です。最も重要なのは、子供たちの「本当は学校に行きたい」という気持ちを大切にし、無理強いせず、その子のペースで段階的に慣らしていくことです。

成功体験を積み重ね、自己効力感を高めることで、子供たちは自信を持って次の一歩を踏み出すことができます。教室に入れない子供への支援は、単に教室復帰を目指すだけでなく、その子の人生全体を見据えた成長の機会として捉えることが大切です。一人ひとりの子供が自分らしく学び、成長できる社会を実現するために、保護者、学校、地域社会が協力して支援を続けていくことが求められています。

コメント