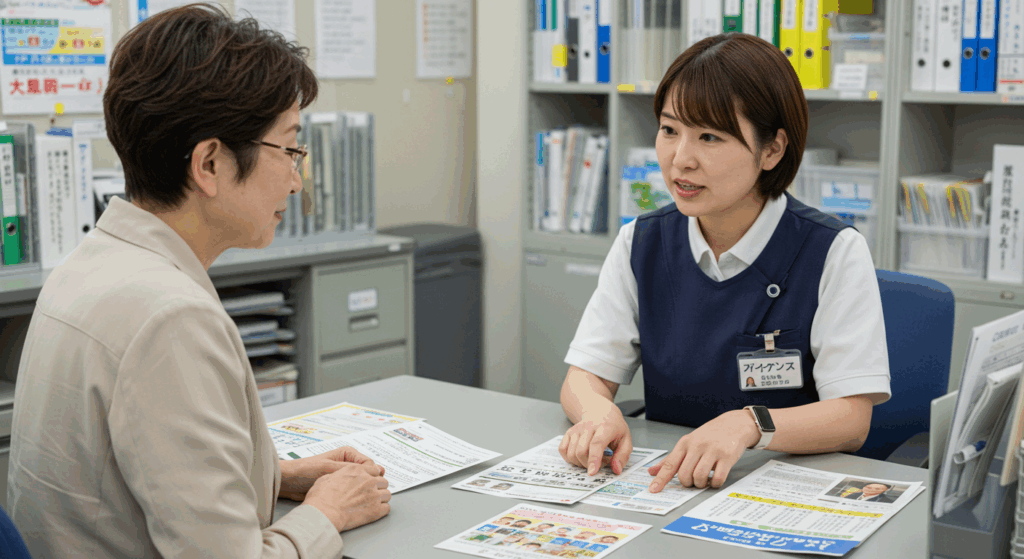

福祉事務所は、現代社会において生活に困りを抱える人々の重要な支援拠点として機能しています。経済的な問題だけでなく、精神的な悩みや複雑な生活課題を抱える相談者が年々増加する中で、福祉事務所とカウンセリング機関との連携は、包括的な支援を実現するために欠かせない要素となっています。この連携により、相談者は制度的支援と心理的支援の両方を受けることができ、より効果的な自立支援が可能となります。福祉事務所の相談窓口は、単なる手続きを行う場所ではなく、多職種専門家との連携によって、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援を紹介し、実施する総合的なサポートセンターとしての役割を担っています。

- 福祉事務所における基本的な相談体制と機能

- 精神保健福祉センターとの専門的連携システム

- 医療ソーシャルワーカーとの包括的連携体制

- 地域包括ケアシステムにおける中核的役割

- カウンセリングサービスとの効果的な連携強化

- EAP(従業員支援プログラム)との連携活用

- 教育機関との学際的連携システム

- こども家庭庁との連携による児童福祉の充実

- デジタル化による連携効率化と制度改革

- NPO法人との協働による地域密着型支援

- 自治体独自の先進的取り組みと相談窓口の多様化

- 専門職連携と継続的研修システムの充実

- 生活困窮者自立支援制度の発展と包括的支援

- 重層的支援体制整備事業による包括的支援の実現

- スーパービジョン体制の充実による支援の質向上

- 対人援助職のメンタルヘルス対策と支援体制

- 外国人支援における多言語・多文化対応の充実

- 災害時における心理的支援と緊急対応体制

- 今後の展望と持続可能な支援体制の構築

福祉事務所における基本的な相談体制と機能

福祉事務所は、社会保障制度の実施機関として、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しており、地域住民の生活全般に関わる重要な役割を果たしています。主要な業務には、生活保護の実施業務、新規面接相談業務、就労支援等の生活保護受給者の自立支援業務が含まれ、これらを通じて生活に困窮する人々への包括的な支援を提供しています。

地区担当員であるケースワーカーが中心となって、訪問や電話による相談や助言を行い、家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援等の多様なサービスを展開しています。現代においては、これらの支援に加えて、心理的な課題や精神的な問題を抱える相談者への対応が重要な課題となっており、カウンセリング専門機関との連携が不可欠となっています。

福祉事務所には生活困窮者自立支援事業の相談窓口(生活自立相談窓口)が設置されており、様々な生活課題を抱える方々からの相談に対応しています。この窓口では、相談者の多様で複合的な課題に対して、分野を超えて総合的に相談に応じる仕組みを構築し、適切な支援機関への紹介や調整を行っています。

精神保健福祉センターとの専門的連携システム

精神保健福祉センターは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する技術的中核機関として重要な位置を占めており、福祉事務所との密接な連携により、精神的な問題を抱える生活困窮者や生活保護受給者に対して専門的な支援を提供しています。各都道府県に設置が義務付けられているこのセンターでは、精神障害者やその家族からの相談に応じるほか、社会復帰施設の運営、普及啓発事業の実施、精神科救急情報センターの運営などを行っています。

東京都では3か所のセンターが地域を分担して業務を行っており、福祉事務所の相談窓口で精神的な課題を抱える相談者が確認された場合、適切なアセスメントを経て精神保健福祉センターへの紹介が行われます。この連携システムにより、相談者は経済的支援と心理的支援を同時に受けることができ、より包括的な自立支援が実現されています。

センターでは、電話相談、来所相談のどちらも可能で、こころの専門医の意見を聞くこともできるため、福祉事務所は相談者のニーズに応じた最適な支援を紹介することが可能となっています。この連携により、制度の狭間に陥りがちな複合的な課題を抱える相談者への効果的な支援が実現されています。

医療ソーシャルワーカーとの包括的連携体制

医療ソーシャルワーカーは、医療機関において患者やその家族が経済的、心理的、社会的問題の解決を図り、社会復帰の促進に資するよう、社会福祉の立場から援助する専門職として重要な役割を担っています。公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会は、1953年の設立以来、保健医療分野で働く医療ソーシャルワーカーの専門性向上と支援体制の充実に取り組んでいます。

福祉事務所は、生活保護受給者や生活困窮者が医療機関を受診する際に、医療ソーシャルワーカーと連携して、経済的な支援のみならず、心理社会的な支援を包括的に提供しています。特に、精神的な疾患を抱える方については、医療、福祉、社会保障の各側面から総合的な支援が必要であり、多職種連携の重要性が一層高まっています。

この連携では、医療ソーシャルワーカーが患者の医学的状況や治療方針を把握し、福祉事務所が社会保障制度や生活支援サービスの情報を提供することで、相談者にとって最適な支援計画が策定されます。また、カウンセリングが必要な場合は、適切な心理相談機関への紹介も併せて行われ、医療・福祉・心理の三位一体となった支援体制が構築されています。

地域包括ケアシステムにおける中核的役割

2025年を目途として構築が進められている地域包括ケアシステムにおいて、福祉事務所は地域の中核的な支援機関として重要な役割を担っています。このシステムは、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みです。

福祉事務所は、NPO法人、ボランティア団体、民間企業、協同組合等の多様な主体と連携し、生活支援・介護予防サービスの提供に関わっています。地域包括支援センターとの連携により、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の3職種のチームアプローチによって、総合相談支援業務を展開しています。

この包括的な支援体制では、相談者の複合的なニーズに対応するため、カウンセリングサービスとの連携も重要な要素となっています。心理的な課題を抱える高齢者や家族に対して、適切なカウンセリング機関への紹介を行い、地域全体で支える体制を構築しています。相談窓口では、制度的支援と心理的支援の両方を視野に入れた総合的なアセスメントが行われ、一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドの支援が提供されています。

カウンセリングサービスとの効果的な連携強化

現代社会において、経済的困窮と精神的な問題は密接に関連している場合が多く、福祉事務所における相談対応においても、心理的なサポートの重要性が広く認識されています。厚生労働省の若者向けメンタルヘルスサイトでは、地域の保健所や保健センター、都道府県・指定都市に設置されている精神保健福祉センターなどに公的な相談窓口があることが紹介されています。

これらの相談窓口では、電話相談、来所相談のどちらも可能で、こころの専門医の意見を聞くこともできます。福祉事務所は、これらの機関と連携することで、相談者のニーズに応じた包括的な支援を提供しています。特に、複雑な心理的問題を抱える生活困窮者に対しては、専門的なカウンセリングサービスへの適切な紹介が不可欠となっています。

連携の具体的な手法として、定期的なケース検討会の開催、情報共有システムの構築、合同研修の実施などが挙げられます。これにより、福祉事務所の職員とカウンセリング専門家が共通の理解を持ち、相談者にとって最適な支援を提供することが可能となっています。また、支援の効果測定や継続的なフォローアップも、この連携システムの中で体系的に実施されています。

EAP(従業員支援プログラム)との連携活用

民間のEAPサービスでは、24時間・365日の電話・メール対応が提供されており、精神科医、弁護士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーが対応しています。福祉事務所職員のメンタルヘルス管理のみならず、相談者への適切な紹介先として、これらのサービスとの連携も重要な役割を果たしています。

エムステージなどの企業では、臨床経験豊富な看護師や臨床心理士が相談員として対応し、匿名での相談が可能なシステムを提供しています。相談窓口の利用状況は毎月報告書で提出されるシステムも整備されており、効果的な支援の実施と評価が可能となっています。

福祉事務所では、このようなEAPサービスとの連携により、相談者に対してより多様な選択肢を紹介することができ、個々の状況やニーズに応じた最適なカウンセリングサービスの提供が実現されています。また、職員自身のメンタルヘルス維持にも活用されることで、質の高い支援サービスの継続的な提供が保障されています。

教育機関との学際的連携システム

東京科学大学(旧東京工業大学)をはじめとする教育機関では、2025年7月18日に更新された情報として、学生生活や職場における不安や悩み、対人関係のこと、その他性格やメンタルヘルスに関することについて、カウンセラーは心理学的立場から、医師は精神医学的立場から相談に応じています。

福祉事務所は、学生やその家族からの相談があった場合、教育機関の学生相談室やカウンセリングセンターとの連携により、教育と福祉の両面からの支援を調整しています。特に、経済的困窮と学習継続の両立を図る必要がある学生に対しては、奨学金制度の活用と併せて、心理的サポートの紹介も行っています。

この連携では、教育機関が持つ専門的なカウンセリング資源と、福祉事務所が提供する社会保障制度の活用により、学生の包括的な支援が実現されています。また、大学院生によるカウンセリングサービスの提供により、より身近で利用しやすい心理的支援の機会が創出されています。

こども家庭庁との連携による児童福祉の充実

こども家庭庁では、こどもが抱えるさまざまな困難について、こども自らが悩みを相談でき、SOSを発信できる相談窓口や子育て当事者の皆さんが悩みを相談できる窓口の情報を掲載しています。対象となる相談内容には、虐待、いじめ、性被害、貧困、心の悩み、自殺、ヤングケアラー、人権侵害、青少年問題、妊娠出産・発達の悩みなどが含まれています。

福祉事務所は、これらの課題を抱える家庭への支援において、こども家庭庁が提供する相談窓口との連携を強化し、包括的な家族支援を実施しています。特に、子どもの貧困問題については、経済的支援とカウンセリング等の心理的支援を組み合わせた多面的なアプローチが必要であり、専門機関への適切な紹介が重要となっています。

この連携システムでは、児童相談所、学校、医療機関、カウンセリング機関等が一体となって、子どもと家族の複合的なニーズに対応しています。福祉事務所の相談窓口は、これらの機関間の調整役として機能し、必要な支援を包括的に紹介・調整する役割を担っています。

デジタル化による連携効率化と制度改革

厚生労働省は生活保護受給者の過剰受診を防ぐため、マイナンバーカードの活用を進めるとして、2026年度予算の概算要求に2億3000万円を盛り込んだシステム改修が計画されています。このデジタル化の推進により、福祉事務所とカウンセリング機関との情報共有や連携がより効率的になることが期待されています。

デジタル技術の活用は、相談者の支援歴や利用サービスの把握を容易にし、重複する支援の回避や、必要な支援の見落とし防止に寄与します。また、カウンセリングの効果測定や支援計画の見直しなども、データに基づいたより客観的な評価が可能となります。相談窓口では、このシステムを活用して、相談者に最適な支援機関への紹介をより迅速かつ正確に行うことができるようになります。

東京都では「2025社会福祉の手引」を発行し、社会福祉制度の最新情報を提供しています。これらの情報は、福祉事務所職員のみならず、連携するカウンセリング機関の職員にとっても重要な参考資料となっており、制度理解の向上と適切な支援の提供に寄与しています。

NPO法人との協働による地域密着型支援

NPO法人は、福祉事務所との連携において重要なパートナーとして位置づけられています。総合福祉カウンセリングセンターなどのNPO法人は、内閣府のNPOポータルサイトにも掲載されており、専門的なカウンセリングサービスを提供しています。

大阪府大阪市のNPO法人フェリスモンテなど、高齢者支援や地域交流支援だけでなく、子育て支援・障がい者支援などの多様な支援を提供する団体との連携により、福祉事務所は地域に根ざした包括的な支援体制を構築しています。これらのNPO法人は、行政機関では対応しきれない細やかなニーズに対応し、カウンセリングや心理的支援の分野でも重要な役割を果たしています。

相談窓口では、NPO法人が提供する様々なサービスについての情報を把握し、相談者の状況に応じて最適な支援機関を紹介しています。このような民間との連携により、公的サービスだけでは対応できない多様なニーズに対して、柔軟で包括的な支援が実現されています。

自治体独自の先進的取り組みと相談窓口の多様化

横浜市では、2025年4月1日に更新された相談窓口情報が提供されており、本人や周囲の方々を対象に相談を受けています。「一人で抱え込まず、相談すること」が推奨されており、相談窓口の利用しやすさの向上が図られています。このような取り組みは、福祉事務所とカウンセリング機関の連携における利用者視点の重要性を示しています。

板橋区では「板橋こころと生活の相談窓口」を設置し、経済的な問題と心の健康問題を併せ持つ方々への包括的な支援を実施しています。この窓口では、福祉事務所の機能とカウンセリングサービスが一体的に提供されており、相談者にとってワンストップでの支援が実現されています。

このような自治体レベルでの先進的な取り組みは、福祉事務所とカウンセリング機関の連携における先進的なモデルとなっており、他の自治体でも参考となる取り組みとして注目されています。相談窓口の機能充実により、より多くの住民が必要な支援にアクセスできる体制が整備されています。

専門職連携と継続的研修システムの充実

精神保健福祉士(精神科ソーシャルワーカー)は、医療、地域、学校、行政の各分野で活動しており、福祉事務所との連携において重要な役割を果たしています。公益社団法人日本精神保健福祉士協会は、「精神科ソーシャルワーカーの実際の勤務状況」に関する調査を2025年9月30日まで実施しており、現場の実態把握と支援の質の向上に取り組んでいます。

これらの専門職は、福祉事務所職員との合同研修や事例検討会等を通じて、連携の質を向上させ、相談者への最適な支援を提供するための体制づくりを進めています。特に、カウンセリングが必要なケースの見極めや、適切な紹介先の選定については、専門知識に基づいた判断が重要となります。

福祉事務所における専門職の配置については、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士など、様々な専門職が関わっており、それぞれの専門性を活かした役割分担が重要となっています。この多職種連携により、相談窓口では包括的で質の高い支援の紹介が可能となっています。

生活困窮者自立支援制度の発展と包括的支援

平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行う制度です。この制度は、現在の社会情勢において福祉事務所とカウンセリング機関の連携において極めて重要な位置を占めています。

生活困窮者自立支援制度では、自立相談支援事業を必須事業として位置づけており、生活困窮者からの相談に応じ、アセスメントを実施して、その者の抱える課題の評価分析を行い、その者の状況に応じた支援計画を作成し、必要な支援に結び付けることを目的としています。この過程で、心理的な問題が確認された場合は、専門的なカウンセリング機関への紹介が行われます。

支援の実施にあたっては、生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まず、地域の相談窓口にご相談いただき、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。このプロセスにおいて、カウンセリング等の心理的支援の必要性が認められる場合は、適切な専門機関との連携により包括的な支援が提供されます。

重層的支援体制整備事業による包括的支援の実現

社会福祉法の改正により、令和3年4月から開始された重層的支援体制整備事業は、既存の福祉制度の狭間にある支援ニーズや、日常生活において直面する多様で複合的な支援ニーズに対応するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する事業です。

この事業は、「市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するための事業」として社会福祉法に位置づけられており、新たな相談支援機関や地域づくりの拠点を作るのではなく、既存の支援機関の機能や専門性を活かしながら、相互の連携・協働をより一層推進し、市町村全体として包括的な支援体制を構築することを目指しています。

2025年においては、会津若松市、吹田市、伊賀市、高槻市、船橋市、国分寺市など、多くの自治体が重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、包括的支援体制の構築を進めています。これらの取り組みでは、福祉事務所が中核的な役割を果たし、高齢者支援、障害者支援、子ども支援、生活困窮者支援の各分野を超えて、多機関協働による包括的な相談支援体制を実現しています。カウンセリング機関との連携も、この包括的支援体制の重要な要素として位置づけられています。

スーパービジョン体制の充実による支援の質向上

2025年度から新カリキュラムでの資格取得者が誕生することを受けて、社会福祉士の実践力向上を目的としたスーパービジョンの重要性が一層高まっています。認定社会福祉士認証・認定機構が定めたスーパービジョンの枠組みに基づき、個人スーパービジョンでは、契約締結後、1年間に6回以上、1回1時間以上のスーパービジョンを実施することが定められています。

福祉事務所においても、このスーパービジョン制度を活用して、職員の専門性向上を図り、相談者への質の高い支援を提供する体制が構築されています。特に、複雑な問題を抱える相談者に対しては、スーパーバイザーによる指導のもと、適切なアセスメントと支援計画の立案が行われ、必要に応じてカウンセリング機関への紹介も検討されます。

グループスーパービジョンの活用により、1人のスーパーバイザーと複数のスーパーバイジーで行うスーパービジョンが実施されており、チームアプローチによる支援の質向上が図られています。これにより、福祉事務所内でのノウハウの共有と、カウンセリング機関との連携における専門性の向上が実現されています。

対人援助職のメンタルヘルス対策と支援体制

福祉事務所で働く職員は、対人援助職として様々なストレスに直面し、バーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクを抱えています。近年、多様で複雑なニーズを持つクライアントの増加により、制度と利用者の間に立つソーシャルワーカーへの負担が増大し、バーンアウト事例が増加しています。

バーンアウトは、MBI(Maslach Burnout Inventory)によって、情緒的疲弊、脱人格化、個人的達成感の低下という3つの要素で定義されています。看護師、教師、保育士、ソーシャルワーカーなど、他者への献身的な関わりが求められる職業に従事する人々が発症しやすいとされています。

このような課題に対応するため、動機づけ面接法の活用による面接ストレスや業務負担の軽減、個人的達成感の向上が注目されています。また、対人援助職のメンタルヘルスは個人の責任として捉えるのではなく、職場環境において職員同士が相談し合える環境づくりが重要であることが明らかになっており、カウンセリングサービスの活用も職員支援の重要な要素となっています。

中央労働災害防止協会では、事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修を実施しており、組織的で計画的な取り組みによるメンタルヘルス対策の重要性を示しています。福祉事務所においても、職員の健康管理と専門性維持のために、外部カウンセリングサービスとの連携が重要な課題となっています。

外国人支援における多言語・多文化対応の充実

2025年における福祉事務所の重要な役割として、外国人住民への支援があります。出入国在留管理庁が運営する外国人在留支援センター(FRESC)では、各種機関が連携して外国人の相談に応じ、外国人材を受け入れる企業への支援、外国人支援に取り組む地方公共団体への支援を行っています。

厚生労働省では、希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業を継続しており、2025年度も医療機関における多言語対応の充実を図っています。神奈川県では、多言語での通訳支援を必要とする家庭に対し、子どもの負担軽減を目的として、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語での通訳支援を実施しています。

JP-MIRAIプラットフォームでは、民間企業、地方自治体、NPO、学術関係者、弁護士、JICAが連携し、23言語対応のポータルサイト・アプリの運営や、労働・在留・生活などの相談を23言語で受け付ける「JP-MIRAIアシスト」を提供しています。これらの多言語・多文化支援システムとの連携により、福祉事務所は外国人住民に対しても適切なカウンセリングや相談支援を紹介することが可能となっています。相談窓口では、文化的背景を考慮した支援の提供が重要な課題となっており、専門機関との連携により効果的な支援が実現されています。

災害時における心理的支援と緊急対応体制

福祉事務所は、災害時における心理的支援の重要な拠点としても機能します。災害被災者は不安、恐怖、悲嘆、無力感等の様々な心理的反応を示し、これらは自然な反応である一方、長期化すると心的外傷後ストレス障害等に発展する可能性があります。

日本では、災害医療支援チームとして、DMAT(災害派遣医療チーム)とDPAT(災害派遣精神医学チーム)が組織されており、災害地域への迅速な医療・心理支援を提供しています。支援者自身も、地域で被災しながら支援に当たる者や外部から派遣される者のいずれも「災害支援者として体験するストレス」に直面します。

救助隊員などは、通常の人が一生のうちで経験することを3ヶ月で経験するとも言われ、これは「臨界事故ストレス」と呼ばれています。このような状況下で、福祉事務所は地域の精神保健機関、心理カウンセリング機関と密接に連携し、被災者のメンタルヘルス支援を実施します。

国立精神・神経医療研究センターが運営するストレス・災害時こころの情報支援センターでは、能登半島地震などの災害対応を行っており、「災害PFA・心理反応研修」などの専門研修を提供しています。保健師や臨床心理士等の専門家による傾聴と心理的ケア、PTSD・うつ病等の専門的な治療が必要なケースについては精神科医療との連携が不可欠とされており、福祉事務所の相談窓口も災害時の支援体制において重要な役割を担っています。

今後の展望と持続可能な支援体制の構築

2025年を境として、福祉事務所におけるカウンセリングとの連携と相談窓口は、より包括的で効率的なシステムへと発展していくことが予想されます。地域包括ケアシステムの完成、重層的支援体制整備事業の拡充、デジタル技術の活用、専門職のスキル向上など、様々な要素が組み合わさることで、相談者にとってより利用しやすく、効果的な支援体制が実現されるでしょう。

これらの取り組みを通じて、福祉事務所は単なる制度の実施機関から、地域住民の生活全般を支える総合的な相談支援機関としての役割を果たしていくことになります。カウンセリング機関との連携においても、従来の紹介・調整機能にとどまらず、共同でのケース検討、合同研修、情報共有システムの構築など、より深いレベルでの協働が進展することが期待されています。

相談窓口の機能は、単なる情報提供の場から、相談者の複合的なニーズを包括的に把握し、最適な支援を紹介・調整する専門的なコーディネート機能へと進化しています。この発展により、すべての地域住民が安心して生活できる社会の実現に向けた重要な基盤が形成されることでしょう。

福祉事務所におけるカウンセリングとの連携と相談窓口の充実は、社会の変化とニーズの多様化に対応しながら、着実に発展を続けています。2025年という節目を迎え、これまでの取り組みの成果を基盤として、さらに質の高い包括的な支援体制の実現に向けて歩みを進めていくことが期待されています。この連携体制の充実こそが、すべての地域住民が安心して生活できる社会の実現に向けた重要な基盤となるでしょう。

コメント