ふるさと納税と障害者控除の併用は、多くの方が利用している節税対策の組み合わせですが、正確な仕組みや手続き方法について詳しく理解している方は決して多くありません。2025年の税制改正を踏まえ、この両制度を効果的に活用することで、税負担の軽減と地域貢献を同時に実現できる大きなメリットがあります。

ふるさと納税は地域活性化を目的とした寄附金税額控除制度であり、障害者控除は障害のある方やその家族の税負担を軽減する所得控除制度です。これらは制度の性質が異なるため、完全に併用することが可能であり、適切に活用すれば両方の恩恵を受けることができます。

しかし、障害者控除を受けている場合、ふるさと納税の控除上限額が変動するという重要なポイントがあります。障害者控除によって課税所得が減少するため、ふるさと納税で控除できる税額も減少し、結果として控除上限額が下がることになります。このため、正確なシミュレーションなしに寄附を行うと、期待していた控除を受けられない可能性があります。

また、確定申告の手続きについても注意が必要です。障害者控除は年末調整で申告できますが、ふるさと納税についてはワンストップ特例制度と確定申告のどちらを選択するかによって手続きが大きく異なります。他の控除(医療費控除や住宅ローン控除など)を併用する場合は、必ず確定申告が必要となり、すべての控除を一括して申告することになります。

本記事では、これらの複雑な制度の仕組みを分かりやすく解説し、実際の計算例やシミュレーション方法、確定申告の具体的な手続きまで、実践的な情報を詳しくお伝えします。

ふるさと納税と障害者控除の基本的な仕組み

ふるさと納税制度の詳細

ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体に寄附を行うことで、寄附金額のうち2000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。この制度の最大の特徴は、寄附に対する返礼品を受け取れることにあり、実質的な負担を2000円に抑えながら地域の特産品を享受できます。

控除の仕組みは三段階に分かれており、所得税からの控除、住民税基本分からの控除、住民税特例分からの控除として適用されます。所得税からの控除は寄附を行った年の所得税から、住民税からの控除は翌年度の住民税から差し引かれる仕組みになっています。

重要なのは、この制度には控除上限額が設定されていることです。控除上限額は個人の年収、家族構成、他の所得控除の状況によって決まり、この上限を超えて寄附を行った場合、超過分は純粋な寄附として取り扱われ、税制上の優遇を受けることができません。

障害者控除制度の概要

障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に適用される所得控除です。この控除は所得金額から直接差し引かれるため、課税所得を減少させ、結果として所得税と住民税の負担を軽減します。

控除額は障害の程度によって細かく区分されており、一般障害者の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円となっています。住民税については、一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円と、所得税とは異なる控除額が設定されています。

障害者控除の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のほか、医師の診断書により障害があると認められる方、市町村が発行する障害者控除対象者認定書を持つ方なども含まれます。

併用によるメリットと注意すべきポイント

併用の可能性と制度上の関係

ふるさと納税と障害者控除は制度の性質が根本的に異なるため、併用することが可能です。障害者控除は所得控除として課税所得を減少させる効果があり、ふるさと納税は税額控除として実際に納める税額から直接差し引かれる仕組みです。

しかし、この違いが重要な影響をもたらします。障害者控除によって課税所得が減少すると、所得税率が下がる場合があり、また住民税所得割額も減少するため、ふるさと納税の控除計算に使用される税額が変動します。これにより、障害者控除を考慮しない場合と比較して、ふるさと納税の控除上限額が下がることになります。

控除上限額への具体的な影響

年収650万円の夫婦の場合を例に挙げると、障害者控除がない場合のふるさと納税控除上限額は約83,338円ですが、一般障害者控除(27万円)を適用すると約76,821円に減少し、約6,500円の差が生じます。特別障害者控除(40万円)の場合はさらに上限額が下がることになります。

この影響は所得水準によって異なり、高所得者ほど影響が大きく、低所得者では影響が限定的となる傾向があります。また、他の所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)の状況によっても変動するため、個別のシミュレーションが不可欠です。

総合的なメリットの分析

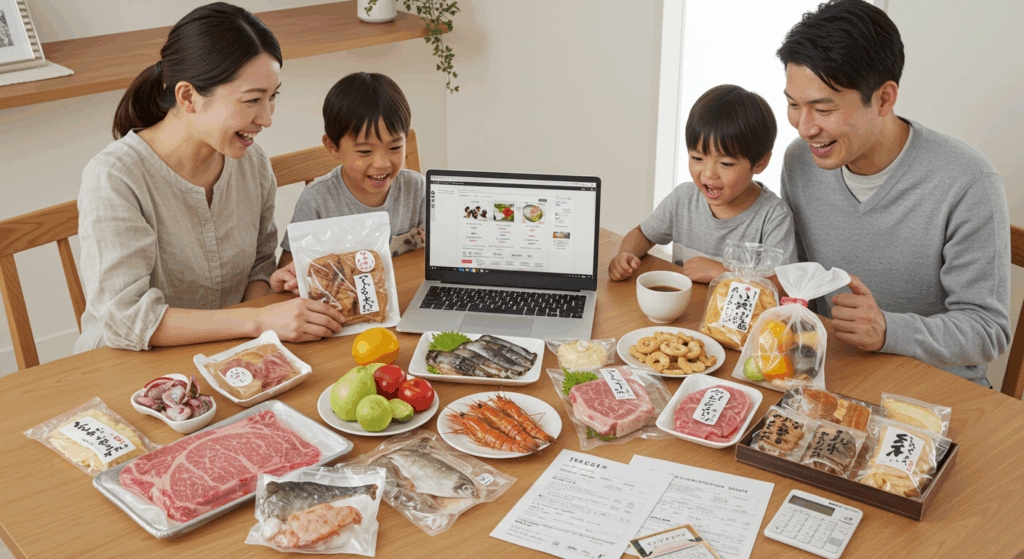

障害者控除とふるさと納税を併用することで得られるメリットは多岐にわたります。税負担の大幅軽減という直接的な効果に加え、ふるさと納税の返礼品により実質的な家計支援を受けることができます。

特に障害のある方やその家族にとって、生活に必要な食品や生活用品を返礼品として受け取ることは、家計の負担軽減に直結します。また、障害者支援に積極的な自治体を選択することで、社会貢献という側面でも意義のある寄附を行うことが可能です。

さらに、両制度を適切に活用することで、年間を通じた計画的な節税対策を実施でき、可処分所得の増加につなげることができます。

正確な控除額計算とシミュレーション方法

ふるさと納税控除の詳細計算

ふるさと納税の控除計算は複雑な仕組みになっており、三つの控除が組み合わさって最終的な控除額が決まります。

所得税からの控除は「(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率×復興特別所得税率(1.021)」で計算されます。所得税率は課税所得によって決まり、障害者控除により課税所得が減少すると、適用される税率も変動する可能性があります。

住民税からの控除(基本分)は「(ふるさと納税額-2000円)×10%」で計算されます。この10%は全国一律の税率であり、障害者控除の影響を直接受けることはありません。

住民税からの控除(特例分)が最も複雑で、「(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率×復興特別所得税率)」で計算されます。この特例分が控除上限額を決定する主要な要因となります。

障害者控除との相互作用

障害者控除を適用すると、課税所得が減少し、その結果として所得税率が変動する場合があります。所得税の税率は課税所得に応じて5%から45%まで段階的に設定されており、障害者控除により税率区分が下がると、ふるさと納税の控除計算にも影響が生じます。

具体的には、課税所得が195万円以下(税率5%)、195万円超330万円以下(税率10%)、330万円超695万円以下(税率20%)といった境界線をまたぐ場合に、控除上限額が大きく変動することになります。

実践的なシミュレーション手順

正確な控除上限額を把握するためには、主要なふるさと納税サイトが提供する詳細シミュレーターの活用を強く推奨します。これらのシミュレーターでは、年収、家族構成、各種控除額を詳細に入力することで、より精密な計算結果を得ることができます。

シミュレーションを行う際は、年収見込み、配偶者の収入状況、扶養親族の人数と年齢、社会保険料の年額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除の種類と金額を正確に入力することが重要です。

また、年の途中で収入や控除の状況が変動する可能性がある場合は、保守的な見積もりで計算し、年末に最終調整を行うことが安全な運用方法といえます。

2025年確定申告の詳細手続き

年末調整での障害者控除申告

障害者控除については、通常の年末調整で申告することが可能です。毎年11月から12月にかけて勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、障害者控除に関する必要事項を記入します。

記入の際は、障害者の種類(一般障害者、特別障害者、同居特別障害者)を正確に選択し、控除を受ける人との続柄、障害者手帳の種類と等級を明記する必要があります。また、障害者手帳のコピーまたは医師の診断書、市町村発行の障害者控除対象者認定書のいずれかを添付書類として提出します。

年末調整で障害者控除を申告した場合、ふるさと納税についてはワンストップ特例制度を利用できる可能性があります。これにより、確定申告を行わずにふるさと納税の控除を受けることができます。

確定申告が必要となるケース

以下の場合は確定申告が必要となり、ワンストップ特例制度は利用できません。

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などの他の控除を受ける場合は、すべての控除を確定申告で一括して申告する必要があります。この場合、年末調整で障害者控除を申告していても、確定申告で再度申告し直すことになります。

ふるさと納税の寄附先が6自治体以上ある場合も確定申告が必要です。ワンストップ特例制度は5自治体以内という条件があるため、これを超える場合は確定申告での処理となります。

年末調整で障害者控除の申告を忘れた場合や、年末調整後に障害者手帳を取得した場合なども、確定申告での対応が必要となります。

確定申告書の具体的な記入方法

確定申告書では、第一表の所得控除欄に障害者控除の金額を記入します。一般障害者の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円を正確に記載します。

寄附金控除については、第一表の「寄附金控除」欄に控除額を記入し、第二表の「寄附金控除に関する事項」に寄附先自治体名と寄附金額を詳細に記載します。また、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にもふるさと納税額を必ず記入する必要があります。

必要な添付書類として、各自治体から発行される寄附金受領証明書、障害者手帳等のコピーを用意します。e-Taxで申告する場合は、イメージデータでの提出も可能です。

申告期間と提出方法の選択

確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までです。提出方法は、税務署への直接提出、郵送、e-Taxによる電子申告のいずれかを選択できます。

e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードまたはID・パスワード方式による本人確認が必要です。また、2025年からはマイナポータル連携を利用することで、寄附金受領証明書のデータを自動取得し、申告書への自動入力が可能になります。

2025年税制改正の影響と対応策

基礎控除引き上げの影響

2025年分から基礎控除の引き上げが予定されていますが、ふるさと納税の控除上限額への影響は限定的です。基礎控除の変更は主に所得税に影響し、住民税額には大きな変化がないため、ふるさと納税の控除計算に与える影響は軽微です。

ただし、所得税率の境界線に近い所得水準の方については、基礎控除の引き上げにより税率区分が変動し、結果としてふるさと納税の控除上限額にも若干の変化が生じる可能性があります。

給与所得控除の変更

給与所得控除についても一部変更が予定されていますが、影響を受けるのは主に給与所得が190万円以下の方に限られます。一般的なふるさと納税利用者への影響は軽微であり、大きな制度変更に対応する必要はありません。

デジタル化の進展

2025年の確定申告では、マイナポータル連携の機能拡充により、より効率的な申告が可能になります。ふるさと納税の寄附金受領証明書をデジタルデータで取得し、確定申告書への自動入力が実現されることで、記入ミスの防止と手続きの簡素化が期待されます。

注意点と効果的な活用戦略

障害者手帳の等級確認の重要性

障害者控除を申告する際は、障害者手帳の等級を正確に確認することが極めて重要です。身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級は特別障害者に該当し、一般障害者とは控除額が大きく異なります。

等級を間違えて申告すると、本来受けられる控除額を下回る可能性があるため、手帳の記載内容を慎重に確認し、不明な点がある場合は発行元の自治体に問い合わせることをお勧めします。

寄附金受領証明書の適切な管理

ふるさと納税の確定申告では、各自治体から発行される寄附金受領証明書が必須書類となります。これらの書類は年末から翌年の確定申告期間まで長期間保管する必要があるため、専用のファイルを用意して整理し、紛失しないよう注意深く管理しましょう。

また、電子データでの発行を選択できる自治体も増えているため、デジタル化による管理の効率化も検討する価値があります。

専門家への相談タイミング

手続きに不安がある場合や、複数の控除を併用する複雑なケースでは、税務署や税理士への相談を積極的に活用しましょう。特に医療費控除、住宅ローン控除、障害者控除、ふるさと納税を同時に適用する場合は、最適な申告方法について専門家のアドバイスを受けることで、控除額を最大化できます。

相談のタイミングとしては、年末調整前の11月頃と確定申告準備期間の1月中旬が適切です。

ワンストップ特例制度と確定申告の選択指針

ワンストップ特例制度の詳細条件

ワンストップ特例制度は、確定申告の不要な給与所得者で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に利用できる制度です。この制度を利用することで、確定申告をせずにふるさと納税による控除を受けることができます。

障害者控除を受ける方の場合、年末調整で障害者控除を申告できているため、他に確定申告が必要な事項がなければワンストップ特例制度を選択することが可能です。

制度選択の判断基準

ワンストップ特例制度を選択できる場合:年末調整で障害者控除を申告済み、医療費控除や住宅ローン控除などの他の控除がない、ふるさと納税先が5自治体以内、副業等の他の所得がない。

確定申告が必要な場合:医療費控除や住宅ローン控除を受ける、ふるさと納税先が6自治体以上、年末調整で障害者控除の申告を忘れた、副業等で確定申告が必要な所得がある。

申請期限と手続きの詳細

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附翌年の1月10日までに各自治体へ必要書類を郵送(必着)またはオンラインで申請する必要があります。年末年始の郵便事情を考慮し、12月中旬までに申請書を送付することが安全です。

確定申告の期間は、ふるさと納税を行った翌年2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。

障害者控除の詳細解説と適用要件

身体障害者の認定基準

身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている方が対象となります。障害の程度が1級または2級と記載されている場合は特別障害者に該当し、3級から6級は一般障害者として扱われます。

身体障害の種類は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害)に分類されており、それぞれに詳細な認定基準が設けられています。

知的障害者の判定と認定

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された方が対象となります。重度の知的障害者と判定された方は特別障害者に該当します。

多くの自治体では療育手帳が発行されており、手帳に記載された障害の程度により控除の区分が決まります。一般的に「A」(重度)は特別障害者、「B」(中度・軽度)は一般障害者として扱われますが、自治体により表記が異なる場合があります。

精神障害者の認定要件

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が対象となります。障害等級が1級の方は特別障害者、2級・3級の方は一般障害者に該当します。

精神障害者保健福祉手帳は通常2年ごとの更新が必要であり、更新手続きを忘れると控除を受けられなくなる可能性があるため、更新時期の管理が重要です。

控除額の詳細(所得税・住民税)

所得税の控除額は、一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。住民税の控除額は、一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円と、所得税とは異なる金額が設定されています。

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている方を指します。

年収別控除上限額のシミュレーション事例

基本的な計算構造の理解

ふるさと納税の控除上限額は、個人住民税所得割額の約20%が基本的な目安となります。この住民税所得割額は、課税所得に10%を乗じて算出されるため、障害者控除により課税所得が減少すると、控除上限額も比例して減少することになります。

具体的な計算では、住民税所得割額、所得税率、復興特別所得税率を用いて精密な上限額を算出します。

年収500万円のケーススタディ

年収500万円、夫婦(配偶者控除あり)の場合を例に、障害者控除の有無による影響を比較してみましょう。

障害者控除なしの場合:

- 給与所得:356万円

- 所得控除合計:基礎控除48万円+配偶者控除38万円+社会保険料控除70万円=156万円

- 課税所得:200万円

- 控除上限額:約62,000円

一般障害者控除ありの場合:

- 給与所得:356万円

- 所得控除合計:基礎控除48万円+配偶者控除38万円+社会保険料控除70万円+障害者控除27万円=183万円

- 課税所得:173万円

- 控除上限額:約54,000円

この例では、約8,000円の上限額減少が見られます。

年収700万円のケーススタディ

年収700万円、夫婦(配偶者控除あり)の場合:

障害者控除なしの場合:

- 給与所得:520万円

- 所得控除合計:約160万円

- 課税所得:360万円

- 控除上限額:約108,000円

特別障害者控除ありの場合:

- 給与所得:520万円

- 所得控除合計:約200万円

- 課税所得:320万円

- 控除上限額:約98,000円

この例では、約10,000円の上限額減少となります。

低所得世帯における注意点

年収300万円以下の世帯では、各種控除により所得税非課税または低課税となる場合があります。このような場合、ふるさと納税の控除メリットを十分に活用できない可能性があるため、事前のシミュレーションが特に重要です。

所得税額が少ない場合、ふるさと納税の控除は主に住民税からの控除となりますが、住民税額自体が少ない場合は控除上限額も大幅に制限されます。

実際の手続きの流れと年間スケジュール

年間計画の立て方

効果的なふるさと納税と障害者控除の併用のためには、年間を通じた計画的な取り組みが不可欠です。

1月~3月:前年度の確定申告処理、住民税決定通知書による控除確認

4月~6月:新年度の年収見込み確定、障害者手帳の更新確認

7月~9月:詳細シミュレーションの実施、寄附先自治体の選定

10月~12月:ふるさと納税の実施、年末調整での障害者控除申告、ワンストップ特例申請

年末調整での具体的手続き

11月中旬:勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受領

11月下旬:障害者控除に関する必要事項を記入、証明書類を準備

12月初旬:申告書と添付書類を勤務先に提出

12月中旬:年末調整結果の確認

年末調整で障害者控除を申告する場合、障害者手帳のコピーが必要です。手帳を紛失している場合は、発行元の自治体で再発行手続きを行う必要があります。

ふるさと納税の実施タイミング

年収確定後のシミュレーション実施:10月頃に年収見込みを確定し、障害者控除を含めた詳細シミュレーションを実施します。

早期の寄附実施:人気の返礼品は年末にかけて品切れになる可能性があるため、11月中旬までの寄附完了を推奨します。

年末の最終調整:12月中旬までに年収確定値でのシミュレーションを再実施し、必要に応じて追加寄附を検討します。

ワンストップ特例申請の管理

各自治体へのワンストップ特例申請書提出は、寄附翌年の1月10日までに必着である必要があります。年末年始の郵便事情を考慮し、12月20日までの投函を目標とします。

申請書の記入では、マイナンバーの記載と本人確認書類の添付が必要であり、記入漏れがあると申請が無効となる可能性があります。

よくあるトラブルと対処法

控除上限額の計算間違いによるトラブル

最も頻繁に発生するトラブルは、障害者控除を考慮しない控除上限額での寄附です。障害者控除により課税所得が減少することを見落とし、実際の上限額を超えて寄附を行ってしまうケースが多数報告されています。

対処法:必ず障害者控除額を含めた詳細シミュレーションを実施し、保守的な見積もりで寄附額を決定することが重要です。

ワンストップ特例申請の期限切れ

1月10日の申請期限を過ぎてしまった場合、ワンストップ特例制度は利用できなくなり、確定申告での対応が必要となります。

対処法:期限を過ぎた場合でも、確定申告期間中(2月16日~3月15日)に確定申告を行うことで控除を受けることができます。この場合、年末調整で申告した障害者控除も確定申告で再度申告する必要があります。

障害者手帳の更新忘れ

精神障害者保健福祉手帳や一部の身体障害者手帳には有効期限があり、更新を忘れると控除を受けられなくなる可能性があります。

対処法:手帳の有効期限を事前に確認し、更新時期の3か月前から手続きを開始します。更新手続き中でも、申請書類があれば障害者控除を受けることができます。

医師の診断書による控除申請

障害者手帳を持たない場合でも、医師の診断書により障害者控除を受けることができますが、診断書の記載内容が適切でない場合、控除を受けられない可能性があります。

対処法:診断書を依頼する際は、税務上の障害者控除のためであることを明確に伝え、障害の程度を具体的に記載してもらいます。

節税効果の最大化戦略

総合的な所得控除の最適化

障害者控除以外の所得控除も含めて、総合的な節税戦略を立てることが重要です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除なども併せて検討し、全体の税負担を最小化します。

医療費控除との併用:障害に関連する医療費が多額になる場合、医療費控除との併用により大幅な税負担軽減が可能です。この場合、必ず確定申告が必要となります。

返礼品選択の戦略的アプローチ

限られた控除上限額を効果的に活用するため、生活必需品や長期保存可能な食品を中心に返礼品を選択することで、実質的な家計支援効果を最大化できます。

障害者向け配慮商品:バリアフリー対応商品や介護用品、健康管理に役立つ商品など、障害のある方の生活に特に有用な返礼品を提供している自治体もあります。

寄附先自治体の戦略的選定

障害者支援に積極的な自治体を選ぶことで、寄附がより意義のあるものとなります。障害者福祉施設の充実、バリアフリー化の推進、障害者雇用の促進などに取り組む自治体への寄附は、社会貢献の側面でも価値があります。

地域経済への貢献:故郷や縁のある地域への寄附により、地域経済の活性化と個人的なつながりの維持を図ることができます。

確定申告書作成の実践的ガイド

e-Taxを活用した効率的な申告

マイナポータル連携を利用することで、確定申告の効率化が大幅に向上します。2025年からは、ふるさと納税の寄附金受領証明書データを自動取得し、申告書への自動入力が可能になります。

e-Tax利用の準備:マイナンバーカードの取得、ICカードリーダーまたはスマートフォンの準備、e-Taxソフトのインストールが必要です。

確定申告書第一表の記入要領

収入金額等欄には給与収入を、所得金額等欄には給与所得控除後の金額を記入します。

所得から差し引かれる金額欄の「障害者控除」に該当する金額を記入。一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円を正確に記載します。

「寄附金控除」欄には、寄附金額から2000円を差し引いた金額を記入します。

確定申告書第二表の詳細記入

「所得の内訳」欄には給与等の支払者の情報を記入します。

「寄附金控除に関する事項」では、寄附先の自治体名と寄附金額を詳細に記載します。複数の自治体への寄附がある場合は、すべてを記載する必要があります。

「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも、ふるさと納税の合計額を必ず記入します。

添付書類の準備と管理

寄附金受領証明書:各自治体から発行されるオリジナルの証明書が必要です。コピーは認められません。

障害者手帳等のコピー:障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかのコピーを添付します。

医師の診断書:手帳を持たない場合の障害者控除申請に必要です。

その他の控除関係書類:医療費控除や住宅ローン控除を併用する場合の必要書類も準備します。

住民税決定通知書による控除確認と検証

控除適用の確認方法

住民税決定通知書は毎年5月から6月に配布され、前年の所得と控除の適用状況を確認できる重要な書類です。

所得控除欄で障害者控除が正しく適用されているかを確認します。住民税での障害者控除額は所得税と異なるため、一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円が記載されているかを確認します。

ふるさと納税控除の確認ポイント

ワンストップ特例制度を利用した場合、控除額の全額が住民税から控除されます。「税額控除額」欄の市町村分と道府県分の合計が、寄附金額から2000円を差し引いた金額と一致するかを確認します。

確定申告を行った場合は、所得税と住民税の両方から控除されるため、所得税の還付額と住民税の控除額の合計が、寄附金額から2000円を差し引いた金額となります。

控除が適用されていない場合の対処

控除が適用されていない場合の主な原因は、申告書の記載漏れ、必要書類の不備、手続きの期限超過などです。

更正の請求:申告期限から5年以内であれば、更正の請求により修正申告が可能です。

自治体への問い合わせ:住民税の計算に疑問がある場合は、居住地の自治体税務課に確認を依頼します。

2025年以降の制度変更と将来展望

デジタル化による手続き簡素化

マイナポータル連携の拡充により、2025年以降は確定申告手続きがさらに簡素化される見込みです。ふるさと納税関連のデータ連携に加え、障害者控除についても将来的にはデジタル化が進む可能性があります。

AI活用による申告支援:確定申告ソフトへのAI機能搭載により、最適な控除額の自動計算や申告内容のチェック機能が充実する見込みです。

制度の持続可能性と改善点

ふるさと納税制度は地域活性化の重要な政策として位置づけられており、今後も継続される見込みです。ただし、返礼品の規制や寄附金額の上限設定など、制度の健全性を保つための調整が継続的に行われる可能性があります。

障害者控除制度についても、障害者の生活支援強化の観点から、控除額の拡充や適用要件の緩和が検討される可能性があります。

今後の活用戦略

長期的な視点での活用計画を立てることが重要です。障害の程度や家族構成の変化、税制改正の動向を踏まえ、年次的な見直しを行いながら最適な活用方法を模索していくことが求められます。

情報収集の重要性:税制や制度の変更は頻繁に行われるため、公式情報の定期的な確認と専門家からの情報収集を継続することが成功の鍵となります。

コメント